-

農学博士

木嶋 利男■主な経歴:1987年 農学博士(東京大学)、1993~1999年 栃木県農業試験場 生物工学部長、1999~2004年 自然農法大学校 校長、2004~2010年 WSAA 日本本部 専務理事、2006~2013年(財)環境科学総合研究所 所長、2015~2019年(公財)農業・環境・健康研究所 代表理事 ■上記以外の主な役職:一般社団法人MOA自然農法文化事業団 理事、伝統農法文化研究所 代表 ■主な著書:『プロに教わる安心!はじめての野菜づくり』(学研プラス)、『「育つ土」を作る家庭菜園の科学 』(講談社)、『コンテナでつくる家庭菜園[新版]』(マイナビ出版)…続きを読む

農業に興味を持っている方や家庭菜園で本格的に野菜作りをしている方、そしてこれから始める初心者の方にもわかりやすいニラの育て方を紹介します。ニラ栽培に欠かせない土づくりや病害虫、生理障害の原因について、植え付け時期や水やり、追肥、収穫前の捨て刈り、収穫適期の見分け方など詳しく説明します。

本記事は、現在「伝統農法文化研究所」で代表を務め、数多くの栽培方法や農業技術の書籍を執筆されている農学博士の木嶋先生に、ニラの栽培について監修いただきました。

ニラについて

ニラは古事記や万葉集にも名前が出てくる、古くから親しまれている野菜です。

日本の風土に合っているため、家庭菜園でも比較的育てやすい作物です。

| 植物名 | ニラ |

| 学名 | Allium tuberosum |

| 英名 | Oriental garlic、Chinese chives |

| 科名 | ヒガンバナ科(ユリ科) |

| 属名 | ネギ属 |

| 原産地 | 東アジア |

| 土壌pH | pH6.0~7.0 |

| 生育適温 | 16~23℃ |

| 発芽の適温 | 20℃前後 |

栽培方法の種類

栽培方法は、通常市場で出回っている「葉ニラ」のほかに、遮光して軟白栽培した「黄ニラ」伸びた花茎と若い蕾(つぼみ)を利用する「花ニラ」があります。

| 種類 | 特徴 |

| 葉ニラ | ・濃い緑色、長さ30cmほど ・特有の香りがある |

| 黄ニラ | ・甘味があり、香りが良い ・栽培に手間がかかり、市場にあまり出回らない ・暗所で10〜15日程度遮光したものを黄化部から切り取り収穫 |

| 花ニラ | ・ニラに蕾がつき次第、花茎を摘み取る ・蕾も花茎共に柔らかい |

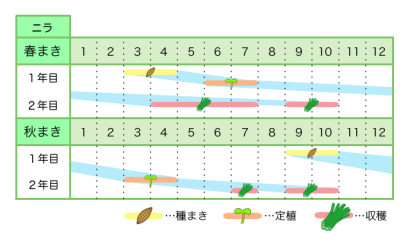

栽培時期

多年草なので一度植え付けると2年目以降も続けて収穫することができます。

育てる地域や栽培する品種によって植え付け時期が異なりますので、苗を購入するときに確認しましょう。

※主に中間地の露地栽培の栽培時期。野菜の栽培は、屋外の畑で作物を栽培する「露地栽培」のほかに、「温室」や「ビニールハウス」などの施設で栽培する方法があります。

ニラの栽培準備

栽培の準備を始めましょう。

▼ビニールハウスなど設備関係のことならこちらをご覧ください。

収量

1a(100平方メートル)で289kgほど収穫することができます。

出典:作物統計調査 平成29年産野菜生産出荷統計

「都道府県別の作付面積、10a当たり収量、収穫量及び出荷量」(農林水産省)

苗や種の用意

地域の種苗会社やホームセンターから購入することができます。

| 品種 | 主な産地 |

| ミラクルグリーンベルト | 高知、栃木、宮崎、大分など |

| スーパーグリーンベルト | 高知、宮崎、大分など |

| タフボーイ | 高知、栃木、大分など |

1aあたりの使用種子量

1a(100平方メートル)あたりの使用種子量は100mlほどです。

土づくり

排水性、通気性、保水性の整った団粒構造の土質は、微生物が多く住む作物にとって良い土壌です。作物を作る土壌の状態がよければ、石灰資材など多く投入する必要がない場合もあるので、栽培の前には必ず土壌診断をし、pH、ECなどを測定したうえで、診断結果に基づいた適切な堆肥資材などの散布を心がけましょう。

▼土壌消毒や土づくり、土壌診断のことならこちらをご覧ください。

土壌pH

pH6.5が最適値です。

適した土壌

ほかの野菜に比べて、さまざまな環境に適応しやすい性質を持っていますが、浅根性で湿害に弱い作物なので、排水性の高い土壌作りを目指しましょう。

肥料

多年草なので、栽培の年数や土壌の状態により施される肥料の量が異なります。

最初にニラを植え付けた年の元肥の目安として10平方メートルあたり窒素140g、リン酸140g、カリ105gほど使用します。

畝立て

移植機や収穫機を使う場合は、使用する機械の仕様に合わせた畝の向きや高さ、幅にする必要があります。

畝幅は60~200cmくらいで、畝の高さは圃場の排水性に合わせて調整します。

特にニラの根は浅根性のため、乾燥時期の水分不足や気温の変化に影響を受けやすい傾向があるため、マルチや敷きわらを使用した栽培がおすすめです。マルチなどを使用することで、乾燥を防ぎ、雨による泥はねや除草の手間も省ける利点があります。

▼マルチ栽培のことならこちらをご覧ください。

ニラの育て方

畝や種、苗の準備が整ったら栽培のスタートです。

育苗

ニラの種子は3月中下旬に播種します。

種まき

幅5~7cmの播き溝に1cm間隔で種子をまきます。嫌光種子なので良く覆土し、発芽までは寒冷紗あるいは新聞紙で覆いましょう。

発芽したら覆いを外し、播き溝間を中耕して油かすを施用します。6月上中旬には1株3茎に分球するので、これを1穴3株づつ植付けます。なお、ニラは単為生殖なので、自家採種でも親と全く同じ形質の種子を得ることができます。

▼油かすのことならこちらをご覧ください。

植え付け

植え付けてから、約3〜4ヵ月間の管理状態が収穫に大きく影響を与えます。台風などによる倒伏や病害虫の被害を受けても、安易に刈り捨てたりせず、株養成に重点をおきましょう。

植え付け前は十分な灌水(かんすい)

植付けする前は十分灌水を行い、土に水分を与えます。畝にマルチを貼る場合にも、あらかじめ水分が十分含まれているか確認しましょう。

※灌水とは水を注ぐこと、植物に水を与えることです。

▼灌水チューブのことならこちらをご覧ください。

植え付けは天気のいい日に!

暑過ぎたり気温が低過ぎる環境での植え付けは避け、天候の良い日に行いましょう。風の強い日や悪天候時の植付けは、苗の活着が遅れ、初期生育が悪くなります。

株間は25~30cm前後

分けつした本数が2~3本くらいまで生育した苗を畝に深さ10cmの溝を掘ってから、4~5本ずつまとめて25~30cm間隔を空けて浅めに植え付けます。

覆土は浅く、根元が隠れる程度にします。

植え付け後の管理

ニラが苦手とする高温期は、風通しや強過ぎる日差しによる葉焼けに注意し、マルチや敷きワラなどで地温を下げる工夫をします。

花茎は8月中旬より伸長しだすので放っておくと開花してしまいます。株を弱らせてしまうので、早期に花茎を取り除きましょう。

水やり

基本的に根が活着した後は、露地栽培では特別水やりの必要はありませんが、極度の乾燥状態のときには灌水が必要になります。暑い時期の水やりは、日中を避けて気温の低い早朝か夕方に行わないと根を傷めてしまいますので注意しましょう。

▼土壌水分計のことならこちらをご覧ください。

追肥・土寄せ

追肥は目安として10平方メートルあたり窒素180g、リン酸113g、カリ158gくらいを使用します。

追肥を与えるタイミングは植え付けてから3週間ごと。

深さ10cmの溝を掘って浅めに植え付けたニラに、追肥の度に2〜3cmほどの土寄せを2〜3回繰り返して、最後に畝の表面の土がフラットになるようにします。これはニラの分けつを促すための一手間です。

収穫前の捨て刈り

本格的なニラの収穫前に、「捨て刈り」といって株元2~5cm程度を残して、生育している地上部を一度刈取りします。

その後20日前後で、新たに伸びてきた柔らかくて食味の良い茎葉を収穫しましょう。

ニラの収穫

7月以降の夏ニラ収穫で4回、11月以降の冬ニラ収穫で7回ほど収穫することができます。

収穫適期

分げつ本数が20〜40本くらい、草丈20〜53cmほど(品種による)に生長した前後2日間が収穫適期になります。

株元部分2~5cm程度を残して刈り取ります。その後も、再び伸びてくる茎葉を順次収穫します。

株分け更新

ニラは3年目ごろから分けつする数も多くなります。収穫を繰り返し、株が込み入ったところから葉が細く薄くなり、品質、収量が共に低下するので、3~4本ずつ株分けして、4月か9月ごろ植え直します。

また、植え替えは6月中旬までに育苗した苗を1穴3株づつ植付けると秋から2~3回収穫することができます。

ニラの病害虫

栽培するうえで、かかりやすい病気や気を付けたい害虫について紹介します。

▼ハウス栽培での病害虫対策にはこちらをご覧ください。

▼病害虫対策に欠かせない農薬のまとめ

かかりやすい病気

ネギ類を好むネギアブラムシが媒介するウィルス性の病気になりやすい傾向があります。

▼植物全体の病気のことならこちらをご覧ください。

▼台風後の病気を防ぐ対策についてはこちらをご覧ください。

軟腐病

細菌が作物に侵入することで感染し、黒く腐敗して異臭を放ちます。比較的高温多雨の多湿条件下で発生します。

▼軟腐病のことならこちらをご覧ください。

乾腐病

葉がとろけたり、葉先が黄化または紫色に変色し、外側に巻き上がって株が小さくなり、やがて根が褐変または腐敗する糸状菌(カビ)による病気です。

▼乾腐病のことならこちらをご覧ください。

萎縮病

葉がモザイクのようにも見える黄色のかすり状になります。アブラムシを媒介に発病するウィルス性の病気です。

白斑葉枯病

葉に白色の小斑点が生じ、斑点は円形からやや菱形に拡大します。さらに症状が進むと葉全体に広がり、葉先が枯れてしまう糸状菌(カビ)による病気です。

さび病

葉で盛り上がった鉄のさびのような色(黄色~赤褐色)をした小斑点を生じます。その後、斑点の表皮が破れて黄色~赤褐色の粉末が飛び散り、発病が激しいと葉の全体をさび病の粉が覆います。

▼さび病のことならこちらをご覧ください。

食害する害虫

ネギ類を好む害虫に注意が必要です。

ネダニ

土に埋もれた茎や根に寄生する土壌害虫で、外葉が枯れはじめ、葉数や葉幅の減少を引き起こします。

▼ダニ類のことならこちらをご覧ください。

ハモグリバエ類

孵化した幼虫が、葉の内部をトンネルを掘るように進んでいって食害する、別名エカキムシと呼ばれる害虫です。

▼ハモグリバエ類のことならこちらをご覧ください。

ネギコガ

株元付近の葉の重なった部分に寄生し、ネギ類の葉を食害するチョウ目アトヒゲコガ科の害虫です。

ネギアザミウマ

植物の汁を吸い、食害を受けた葉は褐色化し、最終的には枯死します。別名スリップスと呼ばれる、さまざまな病気のウイルスを媒介してしまう害虫です。

▼アザミウマ類のことならこちらをご覧ください。

ネギアブラムシ

主に新芽や茎、蕾に発生し、植物の汁を吸う、ネギ類にだけ発生する黒色のアブラムシです。アブラムシを媒介にして、モザイク病やすす病などが発症しやすいので注意が必要です。

▼アブラムシ類のことならこちらをご覧ください。

▼防虫ネットのことならこちらをご覧ください。

▼そのほかの病害虫対策のまとめ

ニラの生理障害

要素欠乏により異常を引き起こす生理障害が多いようです。

葉先枯症

| 被害状況 | 主に連作圃場において、葉先が枯れる現象。 |

| 原因 | 各要素の過剰・欠乏によるもの。 |

▼要素欠乏のことならこちらをご覧ください。

▼そのほかの生理障害のまとめ

ニラの栽培のまとめ

ニラはナスやトマトなどナス科の作物と混植することで、半身萎凋(いちょう)病や青枯病などの土壌病害を防ぐコンパニオンプランツとして、プロの生産者の間でも栽培されています。コンパニオンプランツとして植え付けるときのポイントは、ナス科の株もと近くに植え付けて根同士を触れさせることです。ぜひ、家庭菜園でも真似してみてください。

注意したいのは、毎年後を絶たない中毒事故です。ニラの葉と間違ってスイセンの葉を食べてしまい、吐き気や下痢、発汗、頭痛などを起こしてしまいます。

ニラとスイセンの葉の大きな違いは匂いです。スイセンの葉はあまり匂いがしませんが、ニラの葉は特有の匂いがするのですぐにわかります。家庭菜園でスイセンとニラの両方を育てている方だけでなく、生産者でさえもニラとスイセンの葉を間違って出荷するケースもありますので、ニラを育てる場所は厳重に管理しましょう。

以上、農学博士の木嶋先生に監修いただきました。

ニラの経営指標

ここからはニラの経営指標について説明します。

新規就農者への道は、各都道府県にある農業の支援機構などに相談してみることから始めます。というのも、新規就農者の多くが悩まされる農地の確保は、農地法や農業経営基盤強化促進法の要件をクリアしないと購入したり借りたりできないようになっているからです。

新規就農までの流れ

相談から農地の準備までの7つのステップを踏みながら、その土地の一員として「自覚」と「信頼」を第一に考えて、地域に溶け込んでいきましょう。

| 1. 相談 | 実際に相談窓口で相談(忙しい方にはメールでの対応もできます) |

| 2. 情報収集 | 研修先や農業普及センター、農協、営農のプロのアドバイスや手助け先の獲得 |

| 3. 経営像 | 各都道府県の経営指標を参考にして、自身の農業計画を立てる |

| 4. 就農計画 | 農地の確保、栽培作物の選定、農業技術の取得方法、資金などの具体的なプランを作り |

| 5. 農業技術 | 栽培に適した作物、栽培方法などを身に付ける |

| 6. 資金確保 | 自己資金、公的助成金・融資の確認 |

| 7. 農地の準備 | そのほかの住居や農機具、農業施設等の準備 |

参考:全国新規就農相談センター

▼新規就農が必要な情報についてはこちらをご覧ください。

▼後継者がいない農家から農地や施設とともに経営を引き継ぐ第三者農業経営継承のことならこちらをご覧ください。

▼農業の課題と将来の展望についてはこちらをご覧ください。

ニラの農業経営指標

新規就農者として野菜作りを本格的に始めるならば、農業経営の見通しが不可欠です。職業として生活を成り立たせ、なおかつ豊かなものにするために、しっかりとした農業経営指標を考えましょう。

日本政策金融公庫の農林水産事業が、2020年1月に編集・発行した情報戦略レポート「平成30年農業経営動向分析結果」を参考に農業経営の動向について紹介します。

※農業経営動向分析は、農業を営む日本政策金融公庫の融資先を対象に、売上高が最も高い部門で区分し、3カ年(2016~2018年)の決算データを集計して損益の動向や財務指標などを分析したもの。

参考:日本政策金融公庫 農林水産事業 「平成30年農業経営動向分析結果」

2018年農業者決算「露地栽培の動向」

北海道は天候不順による不作のため減収減益。

そのほかの地域では、秋からの好天に恵まれたことで回復して増収となったものの、労務費・人件費・燃料動力費などが増加したため、結果的に減益になりました。

この傾向は法人経営も同様で、売上高は前年と同水準となっていますが、材料費や燃料動力費等の増加によって減益となっています。

露地栽培においては、北海道のような大規模栽培においては、農業機械を導入することで人件費を抑えることができますが、小規模栽培ではいかに作業を効率化し、人件費などを削減できるように工夫することが増収の決め手になってきます。

▼ICTやロボット、AIなどを活用した次世代型のスマート農業についてはこちら

▼農作業マッチングサービスのことならこちらをご覧ください。

▼シェアリングサービスのことならこちらをご覧ください。

▼露地栽培での農薬散布の効率を上げるヒントならこちらをご覧ください。

2018年農業者決算「施設栽培の動向」

栽培施設の面積拡大により、作物全般増収となったものの、人件費などの費用が増加したため、結果的に減益となっています。

近年、生産規模の拡大に向けた設備投資が活発になっている「施設トマト」の個人経営に着目すると、規模拡大などを背景に若干の増収となったものの、施設面積あたりの売上高は減少しています。というのも、ほかの野菜の施設栽培の経営と比較すると、労務費や燃料動力費の増加率が高いことから、減益幅が大きくなったことが原因のようです。

施設栽培においては温度・湿度などの環境制御が収量・品質向上の要になります。作物の生育の特徴や光合成の仕組み、最適な飽差を知って栽培にいかすことが大切です。

▼ハウス栽培の環境制御のことならこちらをご覧ください。

▼ハウス栽培など施設栽培での農薬散布の効率を上げるヒントならこちらをご覧ください。

ニラの作付け面積

平成27年度の全国の作付面積は2,150ヘクタールでした。作付面積第1位の栃木県が396ヘクタール、続いて高知県が260ヘクタール、茨城県216ヘクタール、山形県206ヘクタール、群馬県187ヘクタールとなっています。

出典:農畜産業振興機構「ベジ探」

ニラの出荷量

平成27年度の全国の出荷量は5万5,500トンでした。平成27年度の出荷量第1位の高知県が1万4,900トン、続いて栃木県が9,670トン、茨城県6,310トン、宮崎県3,750トン、大分県3,130トンとなっています。

出典:農畜産業振興機構「ベジ探」

ニラの卸価格

ニラは周年栽培が可能なので1年中市場で流通しています。そのため、季節や品種によっても価格の差が出ますが、卸価格は平成27年度調べで1kgあたり334~949円、平均で585円で取引されています。

出典:農畜産業振興機構「ベジ探」

10aあたりのニラの経営収支

産地である熊本県の経営収支を例に挙げて簡単に説明します。

| 地域 | 収量(kg) | 粗利(円) | 経営費(円) | 農業所得(円) | 労働時間 |

| 熊本 | 3,703 | 1,667,488 | 869,247 | 798,240 | 1,519 |

出典:熊本県庁

ニラの経営の見通し

栽培する圃場の規模から予想される収量と収益、受けられる補助金について把握しておくことは重要です。また、栽培にかかる農業資材や農業機械、それらを保管する倉庫の設置など支出する項目についても予算をしっかり立てておきましょう。

▼農業の補助金や収入など就農の基礎知識

▼新型コロナウイルス対応策のことならこちら

ニラの販路

ニラの栽培の見通しの前に、販路を設定することが大切です。販売先のニーズに合った栽培・出荷スタイルを考えましょう。

▼新規就農者必見!「タケイファームから学ぶ時短と収益UPを目指すヒント」のことならこちらをご覧ください。