-

千葉大学園芸学部非常勤講師。東京農業大学グリーンアカデミー非常勤講師。テクノ・ホルティ園芸専門学校非常勤講師。

草間祐輔主な経歴: ・長野県松本市生まれ ・千葉大学園芸学部卒業 ・米国ロサンゼルス郊外のナーセリー&ガーデンセンター(観賞植物生産・小売業)に勤務後、家庭園芸農薬肥料メーカーに勤務し、現在、(公社)緑の安全推進協会農薬相談室長として、農薬の安全性と適正使用の普及・啓発に携わる。 ~植物の病害虫防除や肥料ついて研鑽(けんさん)を積み、講習会などで広く実践的な指導を行っている。 ・千葉大学園芸学部非常勤講師。東京農業大学グリーンアカデミー非常勤講師。テクノ・ホルティ園芸専門学校非常勤講師。 世田谷区主催「植物の病害虫防除について」の講習会講師。 〜趣味は植物の病気、害虫の写真撮影。身近に出くわす被害症状にこだわり、25年来、撮影している。 近年の温暖化で主な害虫の発生時期が早期化していることを肌で感じている。 主な著書: 「NHK趣味の園芸 12か月栽培ナビDo 病気と害虫を防ぐ」(NHK出版) 「だれでもわかる 病害虫防除対策」(万来舎) 「野菜・果樹の病害虫防除」(誠文堂新光社) 「症状と原因が写真でわかる 野菜の病害虫ハンドブック」(家の光協会) 「症状と原因が写真でわかる 庭木・花木・果樹の病害虫ハンドブック」(家の光協会) 「人にもやさしい病害虫防除」(講談社) 「植物の病気と害虫 防ぎ方・なおし方」(主婦の友社)など多数。 現在、NHK「趣味の園芸」テキストで「今月気をつけたい病気と害虫」を連載中。初心者にも分かりやすい写真と解説に定評がある。…続きを読む

トマト、ダイズ、インゲン、チンゲンサイ、キュウリ、メロンなどの葉に発生し食害するハモグリバエ類の発見のポイントや予防と対策、使用する薬剤について初心者の方にもわかりやすく紹介します。

本記事は教育機関で講師を勤められ、数多くの病害虫についての書籍を執筆されている草間先生に監修いただきました。

ハモグリバエ類とは

ハモグリバエ類は、葉に白い線でくねくねと蛇行した筋や不規則に途切れている筋、または渦巻きを絵描くように食害するため「エカキムシ」とも呼ばれます。増殖すると葉が真っ白になり、株の生育も悪くなるため、作物の品質や収量が低下し商品価値を失います。

ハモグリバエ類は、葉に白い線でくねくねと蛇行した筋や不規則に途切れている筋、または渦巻きを絵描くように食害するため「エカキムシ」とも呼ばれます。増殖すると葉が真っ白になり、株の生育も悪くなるため、作物の品質や収量が低下し商品価値を失います。ハモグリバエ類の種類

ハモグリバエ類の中で農業害虫として問題になっているのは下記の6種類。属名が同じLiriomyza属の「マメハモグリバエ」「トマトハモグリバエ」「アシグロハモグリバエ」「ナスハモグリバエ」は、形態や加害の方法が似ているので判別するのが難しい害虫です。

「マメハモグリバエ」や「トマトハモグリバエ」はアメリカ原産の外来種で、寄主作物の範囲が広く、薬剤抵抗性を発達させた個体群が世界中で問題となっています。

日本国内では1990年に「マメハモグリバエ」が、1999年に「トマトハモグリバエ」が確認され全国へと広がったことで、農業害虫として今まで目立たなかったハモグリバエ類の存在が大きくなりました。

| ハエ目ハモグリバエ科 | 属名 | 種名 |

| マメハモグリバエ | Liriomyza | trifolii |

| トマトハモグリバエ | sativae | |

| ナスハモグリバエ | bryoniae | |

| アシグロハモグリバエ | huidobrensis | |

| ネギハモグリバエ | chinensis | |

| ナモグリバエ | Chromatomyia | horticola |

マメハモグリバエ

多くの植物に寄生しますが、イネ科とバラ科、ヒルガオ科には寄生しないという特徴があります。1990年に静岡県、愛知県で発見されてから、キクやトマトに多大な被害をもたらしましたが、2000年以降被害は減少傾向にあるようです。

▼トマトの育て方ならこちらをご覧ください。

トマトハモグリバエ

1999年沖縄県で確認されてから、今までハモグリバエ類であまり問題にならなかったウリ科作物にも多発しています。ほかのハモグリバエ類に比べて、雌の成虫の寿命が長く、産卵数も多いため、現在も猛威をふるっている害虫です。

アシグロハモグリバエ

2001年に北海道でホウレンソウや花き類で発生が確認された「アシグロハモグリバエ」は、ほかのLiriomyza属と加害の方法は似ていますが、成虫の脚がひときわ黒いのが特徴です。ナスハモグリバエ

「ナモグリバエ」や「ネギハモグリバエ」と同じように、古くから日本に生息していました。ナスやアブラナ科のほかに、ナデシコ科のカスミソウで被害が出ています。

▼ナスの育て方ならこちらをご覧ください。

ネギハモグリバエ

ネギやニラ、タマネギなどのヒガンバナ科(ユリ科)ネギ属のみを食害するハモグリバエ類です。▼ネギやニラ、タマネギの育て方ならこちらをご覧ください。

ナモグリバエ

エンドウ、インゲンなどのマメ科やキャベツ、ダイコン、ハクサイなどアブラナ科を好みます。ほかのハモグリバエ類の発生時期は4〜12月ですが、「ナモグリバエ」は比較的低温性の害虫なので2〜6月、10月以降に発生し盛夏には見られなくなります。

「ナモグリバエ」はChromatomyia属なので、Liriomyza属のハモグリバエ類と見分けがつきやすく、成虫は灰褐色、蛹(さなぎ)は黒色、葉の中で蛹になるのがほかのハモグリバエ類との違いです。

▼サヤエンドウやサヤインゲン、キャベツ、ダイコン、ハクサイの育て方ならこちらをご覧ください。

ハモグリバエ類の生態

ハモグリバエ類は、施設栽培では年10回ほど周年発生します。露地では冬季間蛹で越冬し、被害は年数回程度です。「トマトハモグリバエ」は、ほかのハモグリバエ類と異なり休眠せず露地では越冬しないといわれていますが、低温環境に強く、増殖能力も高い性質を持っています。

卵の特徴

卵は葉の内部に産み付けられます。| 大きさ | 長径0.2~0.3mm |

| 色 | 半透明 |

幼虫の特徴

うじ状で、葉肉に潜り摂食しながら進むので白い線ができます。白い被害痕には黒い線状の糞(ふん)が残ります。

うじ状で、葉肉に潜り摂食しながら進むので白い線ができます。白い被害痕には黒い線状の糞(ふん)が残ります。| 大きさ | 体長約3mm |

| 色 | 黄褐色 |

蛹の特徴

形は俵状をしています。Liriomyza属のハモグリバエ類は地表や土の中で褐色の蛹になりますが、Chromatomyia属のナモグリバエは葉の中で黒色の蛹になります。| 大きさ | 体長約2mm |

| 色 | 褐色 |

成虫の特徴

雌成虫は産卵管で葉に丸い穴を開け、そこからにじみ出た汁を吸い、一部の穴に卵を産みます。食害痕と産卵痕は、小さな白い斑点となって残ります。雄成虫は産卵管を持たないので、雌成虫の摂食痕から出る汁液を吸います。

| 大きさ | 体長約2mm |

| 色 | 体:黒色 頭など:黄色 |

ハモグリバエ類が発生しやすい条件や好む植物

ハモグリバエ類の発生しやすい条件について説明します。

ハモグリバエ類の発生しやすい条件について説明します。発生条件

主に春から晩秋にかけて4〜12月まで発生します。種類ごとの主な発生時期

・トマトハモグリバエ:9~10月・マメハモグリバエ:7~8月

・ナスハモグリバエ:5~6月

気象

暖冬の年はハモグリバエ類の成虫の越冬量が増加するため、春の発生が多くなります。環境

圃場内または圃場周辺に雑草が多いと、ハモグリバエ類の発生源となります。※圃場とは、田や畑のような農作物を育てる場所のこと。

ハモグリバエ類が好む植物

ハモグリバエ類は種類によって好む作物が異なります。「トマトハモグリバエ」は、ハモグリバエ類の被害があまり問題とならなかったウリ科にも発生します。

ハモグリバエ類は種類によって好む作物が異なります。「トマトハモグリバエ」は、ハモグリバエ類の被害があまり問題とならなかったウリ科にも発生します。| ハモグリバエ類 | 好む作物 | |

| マメ ハモグリバエ | 果菜類 | キュウリ、メロン、トマト |

| 葉茎菜類 | チンゲンサイ、セロリ | |

| 豆類 | ダイズ、インゲン、エンドウ | |

| 草花 | キク、ガーベラなど | |

| トマト ハモグリバエ | 果菜類 | キュウリ、カボチャ、トマト |

| 葉茎菜類 | シュンギク、コマツナ、ミブナ | |

| 豆類 | ダイズ、インゲン、アズキ | |

| 草花 | キク、マリーゴールドなど | |

| アシグロ ハモグリバエ | 果菜類 | カボチャ、キュウリ、トマト |

| 葉茎菜類 | テンサイ、ホウレンソウ、カブ | |

| 豆類 | ダイズ | |

| 草花 | アスター、アネモネ、プリムラ | |

| ナス ハモグリバエ | 果菜類 | トマト、キュウリ |

| 葉茎菜類 | チンゲンサイ、タマネギ、セロリ | |

| 豆類 | エンドウ | |

| 根菜類 | ジャガイモ | |

| 草花 | ダリアなど | |

| ネギ ハモグリバエ | ネギ属 | ネギ、アサツキなど |

| ナモ グリバエ | 葉茎菜類 | レタス、ダイコン、ハクサイ |

| 豆類 | エンドウ、インゲン、ダイズ | |

| 草花 | キク、スイートピーなど | |

ハモグリバエ類に有効な6つの対策

ハモグリバエ類の被害が拡大する前に行う対策について説明します。1. 圃場周辺の環境整備

雑草に寄生して発生源となっているので、特にキク科の雑草は圃場周辺の雑草管理を徹底します。※圃場とは、田や畑のような農作物を育てる場所のことです。

2. 黄色粘着テープの利用

成虫が黄色に誘引される習性を利用して、黄色粘着テープを設置することも効果があります。

成虫が黄色に誘引される習性を利用して、黄色粘着テープを設置することも効果があります。コナジラミやアブラムシなどとの同時防除も可能です。

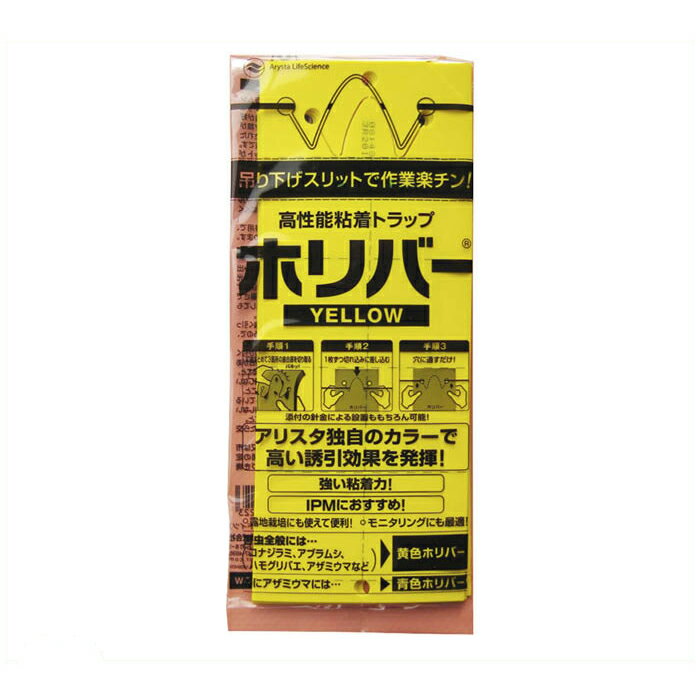

ホリバー(黄色)

害虫が好む色に着色されたプラスチック製粘着板で、コナジラミ類、アブラムシ類、ハモグリバエ類などの害虫全般が好むイエローです。 施設内で害虫の発生予察のためにモニタリング用として使用したり、捕獲に使用します。

| 数量 | 10枚入り |

|---|

粘着トラップホリバーロール

施設栽培ではロールタイプも便利です。 用途に合わせて長さも調整できます。 ホリバーと合わせて使えば効果も確認できます。

| サイズ | 15cm×100m |

|---|

▼コナジラミ類やアブラムシ類のことならこちらをご覧ください。

3. 防虫ネット、寒冷紗の利用

防虫ネットや寒冷紗などでハモグリバエ類の成虫の飛来を防ぐことで、幼虫の発生を抑えることができます。目合いは1mm以下のものをおすすめします。

シンセイ 防虫ネット

防虫ネットは外敵から大切な農作物を守ります。 また、透光性・雨通し・強風暖和に優れ、 縦縞のシルバーが太陽光線の反射で大切な農作物を害虫から守る効果があります。 農薬の使用量を減らし、安全安心な野菜を栽培するための代替技術として非常に有効です。

| サイズ | 幅180cm×長さ10m |

|---|---|

| 目あい | 1mm目 |

▼防虫ネットや寒冷紗のことならこちらをご覧ください。

4. 高温で防除

施設栽培では栽培終了後に施設を密閉して太陽熱による蒸し込みを行なって、成虫と幼虫を殺します。また、太陽熱消毒で土壌中の蛹を殺虫することも効果的です。

▼蒸し込みや土壌消毒のことならこちらをご覧ください。

5. 農薬(殺虫剤)

農薬による防除対策は、育苗期、定植時の処理と、生育期の成虫に対する殺虫剤散布で行います。特に夏期は卵から成虫までのサイクルが早く、次々に発生するので、1週間に2〜3回散布することをおすすめします。

※生産者の方は、地域の防除指導機関やJAなどが推奨する効果の高い薬剤を選定し使用基準を守って作物にあった薬剤を使用しましょう。

※家庭菜園の方は、防除したい害虫をしっかり把握した後、必ず作物に適用のある薬剤を選びましょう。

▼殺虫剤のことならこちらをご覧ください。

育苗時や定植時に施用して予防

プレバソンフロアブル5

チョウ目をはじめ、ハエ目など防除が必要な幅広い害虫に高い効果を示します。

| 容量 | 250ml |

|---|---|

| 有効成分 | クロラントラニリプロール(5.0%) |

アルバリン粒剤

コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類、アザミウマ類、キスジノミハムシなど広範囲の野菜害虫に優れた効果があります。

| 容量 | 1kg |

|---|---|

| 有効成分 | ジノテフラン(1.0%) |

生育期にはコレを散布!

6. 自然の力、天敵を利用する

施設栽培では、ハモグリバエ類の自然界の天敵を利用して防除することもできます。発生初期に天敵寄生蜂の「ハモグリミドリヒメコバチ剤(製剤名:ミドリヒメ)」を利用すると、ハモグリバエ類の爆発的な増殖を抑えることができます。多発してからでは効果が薄いので、必ず発生初期に使用しましょう。

※ミドリヒメの購入、詳しい使い方はお近くの農協、または農業資材店にご相談ください。

▼天敵のことならこちらをご覧ください。

ハモグリバエ類から作物を守るために

ハモグリバエ類は、作物の葉に白い線でくねくねと蛇行した筋や、不規則に途切れている筋を描くように被害を与え、増殖すると葉が真っ白になって作物の品質や収量が低下して商品価値を失わせてしまいます。

ハモグリバエ類は、作物の葉に白い線でくねくねと蛇行した筋や、不規則に途切れている筋を描くように被害を与え、増殖すると葉が真っ白になって作物の品質や収量が低下して商品価値を失わせてしまいます。ハウスなど施設栽培終了後は、施設を密閉して太陽熱による蒸し込みを行なってハモグリバエ類の成虫や幼虫を駆除したり、太陽熱消毒で土壌中の蛹を殺虫することも効果的です。栽培中は防虫ネットでハモグリバエ類の侵入を防ぐほか、生息場所となる圃場周辺の雑草管理を徹底したり、栽培初期から農薬を使用したりするなど効果的に予防しましょう。