農業に興味を持っている方や家庭菜園で本格的に野菜作りをしている方、そしてこれから始める初心者の方にもわかりやすいゴボウの育て方を紹介します。ゴボウ栽培に欠かせない土づくりや病害虫、生理障害の原因について、種まきの時期やコツ、水やり、追肥、収穫適期の見分け方など詳しく説明します。

ゴボウについて

ゴボウの野生種はユーラシア大陸北部、ヨーロッパ、中国にかけて分布しています。日本には葉柄や根茎を食用とするゴボウ(主に薬草として)が中国から伝わり、平安時代にはすでに栽培されていたことがわかっています。

日本では薬草としてではなく、根の部分を食べる「食用ゴボウ」として栽培、及び品種改良が進みました。

| 植物名 | ゴボウ(牛蒡) |

| 学名 | Arctium lappa |

| 英名 | edible burdock |

| 科名 | キク科 |

| 属名 | ゴボウ属 |

| 原産地 | ユーラシア大陸北部、ヨーロッパ、中国 |

| 生育適温 | 20~25℃ |

| 発芽適温 | 20~25℃ |

特徴

地上部は冬の寒さで枯れてしまいますが、根茎部はー20℃ほどの寒さまで耐えられる耐寒性の強い作物です。

花

キク科のアザミにとてもよく似た形をしています。

とう立ち

ゴボウのとう立ちの条件は、低温環境で長日条件以外にも、根茎の太さが関係しています。品種にもよりますが、根の太さがある一定の太さにならなければ、とう立ちすることはありません。

品種

古くから日本で栽培されてきたゴボウには、伝統野菜として今でも大切に守り育てられている有名な品種があります。

そのほかにも、根よりも主に柔らかい葉や茎を食べる「葉ゴボウ」や、通常のゴボウよりも短くて柔らかい、家庭菜園でも育てやすい「サラダゴボウ」という種類もあります。

短根種

太くて短い「大浦ごぼう」の系統は大浦系といって「梅田ごぼう」などの品種があります。

中に「す」が入ったような空洞ができることから、煮炊きするとよく味が染み込み、柔くなるのが特徴です。

大浦ごぼう

長さ約1m、太さは30cmほどで重さ4〜5kgもある「大浦ごぼう」は、千葉県匝瑳市大浦地区の限られた農家だけが栽培している由緒あるゴボウで、ほとんど市場に出回ることはありません。というのも、指定農家が収穫したものを成田山新勝寺に納めているからです。その由来は平安時代にさかのぼります。

平将門の乱が起こった平安中期、戦の勝利祈願のために藤原秀郷が不動明へ「大浦ごぼう」をお供えしたところ、無事将門を鎮めることができたことから、勝ちゴボウとして新勝寺に奉納されるようになったそうです。

現在「大浦ごぼう」は、市の天然記念物に文化財として指定されています。

長根種

江戸時代に滝野川で栽培、改良されて採種された「滝野川ゴボウ」は、江戸東京の伝統野菜です。

現在国内で栽培されている根茎が長いゴボウのほとんどは、この「滝野川ゴボウ」の流れを組んでいる品種です。

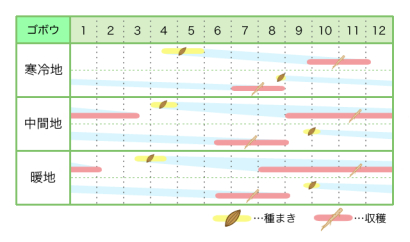

栽培時期

育てる地域や栽培する品種によってまきどきが異なります。種を購入するときに確認しましょう。

トンネル栽培など霜を防ぐことで春に収穫できるだけでなく、長期貯蔵がきく作物なので周年出荷が可能です。

※主に露地栽培、トンネル栽培の栽培時期。

▼トンネル栽培のことならこちらをご覧ください。

ゴボウの栽培準備

作付け計画を立て、種を注文したら、播種に向けて畑の準備を済ませましょう。

※播種(はしゅ)とは、作物の種をまくことです。

収量

1a(100平方メートル)で179kgほど収穫することができます。

出典:作物統計調査 平成29年産野菜生産出荷統計

「都道府県別の作付面積、10a当たり収量、収穫量及び出荷量」(農林水産省)

種の用意

地域の種苗会社やホームセンターから購入することができます。

| 主な品種 | 主な産地 |

| 柳川理想 | 北海道、青森、、茨城、千葉、宮崎 |

| 山田早生 | 宮崎、鹿児島 |

1a(100平方メートル)あたりの使用種子量

1a(100平方メートル)あたりの使用種子量は100〜150mlほどが目安です。

土づくり

排水性、通気性、保水性の整った団粒構造の土質は、微生物が多く住む作物にとって良い土壌です。作物を作る土壌の状態が良ければ、石灰資材など多く投入する必要がない場合もあるので、栽培の前には必ず土壌診断をし、pH、ECなどを測定したうえで、診断結果に基づいた適切な堆肥資材等の散布を心がけましょう。

▼土壌消毒や土づくり、土壌診断のことならこちらをご覧ください。

土壌pH

pH6.5~7が適しています。

連作障害

ゴボウは連作を嫌います。トウモロコシなどのイネ科作物やキャベツ、ネギと輪作するなどして、3〜5年間隔をあけて栽培したり、センチュウの被害を防ぐために作付け前の土壌消毒をしたりするなどの対策を行いましょう。

▼土壌消毒のことならこちらをご覧ください。

適した土壌

播種の2カ月前には堆肥を投入し、根が伸びやすいように、植溝掘削機(トレンチャー)などを使って80cm以上深めに耕しておきます。

肥料

使用する肥料は、目安として10平方メートルあたり窒素、リン酸、カリ共に150~200gほどです。栽培する土壌によっては、リン酸が土壌に吸着、固定しやすいのでリン酸の施肥量は過剰、欠乏のないようにします。

また、肥料が直接根部に触れると、岐根になりやすいので施肥の位置には十分注意しましょう。

▼リン酸障害のことならこちらをご覧ください。

畝立て

畝幅は70~120cm、条間は10cmくらいにします。発芽後の苗に水が溜まってしまうと苗立枯病が発生しやすくなるので、土質によっては畝を高くするなどの対応を行います。

※播種機を使う場合は、使用する機械の仕様に合わせた畝の向きや高さ、幅にする必要があります。

ゴボウの育て方

畝や種の準備が整ったら栽培のスタートです。

種まき

発芽適温は20~25℃。好光性種子なので、覆土をかけ過ぎないように注意しましょう。

種を一晩水に漬けた後に種まきをすると、発芽がそろいやすくなります。

収穫時期を調整する種まきのコツ

早掘りを目的とした箇所の種まきは、株間を大きめにとりゴボウを肥大させることがポイントです。

反対に収穫時期を遅らせたいゴボウは、肥大を抑えるため、やや密植気味に種をまいて育てます。

種まき前は十分な灌水(かんすい)

発芽するまでの種子が乾燥すると発芽率が下がるので、適度な土壌水分を保つことが重要です。

※灌水とは水を注ぐこと、植物に水を与えることです。

▼灌水チューブのことならこちらをご覧ください。

すじまきのポイント

1cm間隔で種をまいたら、種と土が密着するように板などを使って圧着するか、軽く覆土して土を押さえます。

シーダーテープ種子といって、ひも状の溶ける素材の中に1粒ずつ種子が入ったものを播種する方法もあります(発芽をそろえるために8時間ほど水につけた後の使用も可能)。

※シーダーテープ種子の際のマルチには、スリットマルチ(有孔)といって細かな切れ目が入ったものがおすすめです。

▼播種機のことならこちらをご覧ください。

点まきのポイント

株間は長根種で10〜15cmほど、短根種では5cm程度あけ、一箇所に2〜4粒の種をまきます。

間引き

ゴボウは初期生育が遅いので、間引きの作業とともに、雑草に負けてしまわないように除草も行いましょう。

すじまきの間引き

【1回目】本葉1枚のころに2~3cm間隔

【2回目】本葉が3枚ほどになったら10cm(短根種では5cm程度)間隔

点まきの間引き

【1回目】本葉1枚のころに2本立ち

【2回目】本葉が3枚ほどになったら1本立ち

水やり

露地栽培では、基本的に水やりは降雨のみです。

逆に、降雨などの影響で2日以上畑が冠水すると枯れてしまうので、排水性の悪い土壌は改良して湿害を防ぎましょう。

▼土壌水分計のことならこちらをご覧ください。

追肥・土寄せ・中耕

追肥は2回目の間引きの後と、本葉が5〜6枚ほどまで生長したころに、10平方メートルあたり窒素、カリウム共に30〜50gほどを施用します。

基本的にリン酸は元肥のみでも大丈夫ですが、栽培を始めたばかりの畑や、客土をしたての土壌では、リン酸も不足しているので窒素やカリウムと同じように追肥を行います。

また、追肥の際に除草をかねた中耕を行います。生長点に土をかけない程度に土寄せもしましょう。

ゴボウの収穫

ゴボウは年に2回(春と秋)種まきのチャンスがあり、比較的収穫適期が長く、仮埋めなどで保存もできるので周年出荷が可能です。市場価格を考えた出荷の計画を立てましょう。

収穫適期

植溝掘削機(トレンチャー)を使って一気に収穫する以外にも、根茎の生長に合わせて間引くように収穫することができます。

短根ゴボウ

直径が約1〜1.5cm、根長が35〜45cmほど。

種をまいてから100日程度で収穫時期を迎えます。

長根ゴボウ

直径が1.5〜2cm、根長が70〜120cmほど。

種をまいてから100〜150日程度で収穫することができます。

収穫方法

葉柄を10〜15cmほど残して鎌で切り取ります。

次にゴボウの側方を長さに合わせてスコップなどで掘り、根首を握って抜き取ります。掘り取りの際は、折らないように注意して収穫しましょう。

仮埋め

掘り取ったゴボウは、品質を保つために掘り取り跡地に仮埋めをします。

冬期の仮埋めは、ゴボウを厚く重ね、凍結を防ぐために10cm以上の土をかけましょう。

出荷

側根や土を落として、長さ、太さ、岐根などに応じて選別します。

長いまま、カットしたもの、洗いゴボウというように、消費者のニーズや保存期間に合わせた梱包が求められます。

規格外のゴボウは千切りなど加工品として出荷することも可能です。

ゴボウの病害虫

栽培する上で、かかりやすい病気や気を付けたい害虫について紹介します。

▼病害虫対策に欠かせない農薬のまとめ

かかりやすい病気

ゴボウは連作を嫌います。そのため、土壌から伝染する病気に注意が必要です。

▼植物全体の病気のことならこちらをご覧ください。

▼台風後の病気を防ぐ対策についてはこちらをご覧ください。

黒斑病

葉に褐色の斑点が生じます。やがて病斑部分に穴があき、葉が奇形になります。

多湿環境で発生しやすい糸状菌(カビ)による病気です。

モザイク病

葉がモザイク状に黄化したり、葉が萎縮して葉の中心を境に両側が巻き上がったようになります。

アブラムシを媒介にして発病するウィルス性の病気です。

黒あざ病

葉柄の基部が腐れて、そこから根部へと枯れ広がり、黒褐色の病斑が生じる糸状菌(カビ)による病気です。

苗立枯病

幼苗が立ち枯れたり、発芽不良を起こす糸状菌(カビ)による病気です。

萎凋病

地際の下葉から黄化、萎凋して、次第に株全体の生育が衰える糸状菌(カビ)による病気です。

▼そのほかの萎凋病ならこちらをご覧ください。

食害する害虫

ゴボウを好む害虫を紹介します。

ネキリムシ

生育初期の柔らかい茎葉を好む害虫です。食害されると幼苗の地際部分から倒れて枯れてしまいます。

ネモグリバエ類

幼虫が根部の先端部に向かって、不規則に潜行するように食害します。栽培期間全般に発生します。

センチュウ

ネグサレセンチュウの被害にあうと、根が黒変したり、腐れてしまいます。

ネコブセンチュウの被害は、根にコブができ、そこから小さな根が出てくるので、著しく品質が低下します。

ヒョウタンゾウムシ

サビヒョウタンゾウムシなどのヒョウタンゾウムシ類が、葉を半円形状に食害します。

アブラムシ類

主に新芽や茎、蕾(つぼみ)に発生し、植物の汁を吸う害虫です。アブラムシを媒介にして、モザイク病やすす病などが発症しやすいので、アブラムシ発生後は、病気が発症していないか注意が必要です。

▼防虫、防獣ネットならこちらをご覧ください。

▼そのほかの病害虫対策のまとめ

ゴボウの生理障害

続いてゴボウの生理障害を紹介します。

ヤケ症(黒変障害)

| 被害状況 | 根の内部に黒褐色の病斑があらわれる。 |

| 原因 | 連作による病原菌やセンチュウが原因。 |

▼そのほかの生理障害のまとめ

ゴボウの栽培のまとめ

連作障害が出やすく、耕作の良し悪しによって岐根になりやすいゴボウは、栽培前の土壌消毒や畝の準備が重要です。イネ科作物などと輪作をして、堆肥を施し肥沃な土壌づくりを行い、しかも長根種は1m以上の深さまで耕作が必要です。大規模栽培する場合は、深耕ができる大型トラクターや植溝掘削機(トレンチャー)、播種機、収穫や出荷には掘取機、出荷調製機、洗い機などの機械や装備を使って、農作業の負担を減らしましょう。

収穫適期が長いので、家庭菜園では少しずつ間引きながら、生長段階に応じた収穫を楽しみましょう。

ゴボウの経営指標

新規就農者への道は、各都道府県にある農業の支援機構などに相談してみることから始めます。というのも、新規就農者の多くが悩まされる農地の確保は、農地法や農業経営基盤強化促進法の要件をクリアしないと購入したり借りたりできないようになっているからです。

新規就農までの流れ

相談から農地の準備までの7つのステップを踏みながら、その土地の一員として「自覚」と「信頼」を第一に考えて、地域に溶け込んでいきましょう。

| 1. 相談 | 実際に相談窓口で相談(忙しい方にはメールでの対応もできます) |

| 2. 情報収集 | 研修先や農業普及センター、農協、営農のプロのアドバイスや手助け先の獲得 |

| 3. 経営像 | 各都道府県の経営指標を参考にして、自身の農業計画を立てる |

| 4. 就農計画 | 農地の確保、栽培作物の選定、農業技術の取得方法、資金などの具体的なプランを作り |

| 5. 農業技術 | 栽培に適した作物、栽培方法などを身に付ける |

| 6. 資金確保 | 自己資金、公的助成金・融資の確認 |

| 7. 農地の準備 | そのほかの住居や農機具、農業施設等の準備 |

参考:全国新規就農相談センター

▼新規就農が必要な情報についてはこちらをご覧ください。

▼後継者がいない農家から農地や施設とともに経営を引き継ぐ第三者農業経営継承のことならこちらをご覧ください。

▼農業の課題と将来の展望についてはこちらをご覧ください。

ゴボウの農業経営指標

新規就農者として野菜作りを本格的に始めるならば、農業経営の見通しが不可欠です。職業として生活を成り立たせ、なおかつ豊かなものにするために、しっかりとした農業経営指標を考えましょう。

日本政策金融公庫の農林水産事業が、2020年1月に編集・発行した情報戦略レポート「平成30年農業経営動向分析結果」を参考に農業経営の動向について紹介します。

※農業経営動向分析は、農業を営む日本政策金融公庫の融資先を対象に、売上高が最も高い部門で区分し、3カ年(2016~2018年)の決算データを集計して損益の動向や財務指標などを分析したもの。

参考:日本政策金融公庫 農林水産事業 「平成30年農業経営動向分析結果」

2018年農業者決算「露地栽培の動向」

北海道は天候不順による不作のため減収減益。

そのほかの地域では、秋からの好天に恵まれたことで回復して増収となったものの、労務費・人件費・燃料動力費などが増加したため、結果的に減益になりました。

この傾向は法人経営も同様で、売上高は前年と同水準となっていますが、材料費や燃料動力費等の増加によって減益となっています。

露地栽培においては、北海道のような大規模栽培においては、農業機械を導入することで人件費を抑えることができますが、小規模栽培ではいかに作業を効率化し、人件費などを削減できるように工夫することが増収の決め手になってきます。

▼ICTやロボット、AIなどを活用した次世代型のスマート農業についてはこちら

▼農作業マッチングサービスのことならこちらをご覧ください。

▼シェアリングサービスのことならこちらをご覧ください。

▼露地栽培での農薬散布の効率を上げるヒントならこちらをご覧ください。

2018年農業者決算「施設栽培の動向」

栽培施設の面積拡大により、作物全般増収となったものの、人件費などの費用が増加したため、結果的に減益となっています。

近年、生産規模の拡大に向けた設備投資が活発になっている「施設トマト」の個人経営に着目すると、規模拡大などを背景に若干の増収となったものの、施設面積あたりの売上高は減少しています。というのも、ほかの野菜の施設栽培の経営と比較すると、労務費や燃料動力費の増加率が高いことから、減益幅が大きくなったことが原因のようです。

施設栽培においては温度・湿度などの環境制御が収量・品質向上の要になります。作物の生育の特徴や光合成の仕組み、最適な飽差を知って栽培にいかすことが大切です。

▼ハウス栽培の環境制御のことならこちらをご覧ください。

▼ハウス栽培など施設栽培での農薬散布の効率を上げるヒントならこちらをご覧ください。

ゴボウの需要動向

平成30年の総務省家系家計調査年報によると年間購入量は523gです。

近年パッケージの改良で洗いゴボウの日持ちが良くなったり、柔らかいサラダゴボウなどが販売されています。

出典:農畜産業振興機構「ベジ探」

ゴボウの卸価格

周年出荷が可能なので1年中市場で流通しています。そのため、季節や品種によっても価格の差が出ますが、国内産の東京都中央卸売市場の価格は平成26年の調べで1kgあたり197~469円、平均314円で取引されています。

出典:農畜産業振興機構「ベジ探」

ゴボウの販売価格

卸価格同様に販売価格も季節や天候などの影響で前後しますが、平成30年の総務省小売物価統計調査の調べで1kgあたりで523円ほどです。

出典:農畜産業振興機構「ベジ探」

10aあたりのゴボウの経営収支

青森県の平成21年度「主要作物の技術・経営指標」を例に挙げて簡単に説明します。

| 青森 | 収量(kg) | 粗利(円) | 経営費(円) | 農業所得(円) | 労働時間 |

| ゴボウ | 2,340 | 336,960 | 299,694 | 37,266 | 47.8 |

出典:青森市

ゴボウの経営の見通し

栽培する圃場の規模から予想される収量と収益、受けられる補助金について把握しておくことは重要です。また、栽培にかかる農業資材や農業機械、それらを保管する倉庫の設置など支出する項目についても予算をしっかり立てておきましょう。

▼農業の補助金や収入など就農の基礎知識

▼新型コロナウイルス対応策のことならこちら

ゴボウの販路

ゴボウの栽培の見通しの前に、販路を設定することが大切です。販売先のニーズに合った栽培・出荷スタイルを考えましょう。

▼新規就農者必見!「タケイファームから学ぶ時短と収益UPを目指すヒント」のことならこちらをご覧ください。