-

千葉大学園芸学部非常勤講師。東京農業大学グリーンアカデミー非常勤講師。テクノ・ホルティ園芸専門学校非常勤講師。

草間祐輔主な経歴: ・長野県松本市生まれ ・千葉大学園芸学部卒業 ・米国ロサンゼルス郊外のナーセリー&ガーデンセンター(観賞植物生産・小売業)に勤務後、家庭園芸農薬肥料メーカーに勤務し、現在、(公社)緑の安全推進協会農薬相談室長として、農薬の安全性と適正使用の普及・啓発に携わる。 ~植物の病害虫防除や肥料ついて研鑽(けんさん)を積み、講習会などで広く実践的な指導を行っている。 ・千葉大学園芸学部非常勤講師。東京農業大学グリーンアカデミー非常勤講師。テクノ・ホルティ園芸専門学校非常勤講師。 世田谷区主催「植物の病害虫防除について」の講習会講師。 〜趣味は植物の病気、害虫の写真撮影。身近に出くわす被害症状にこだわり、25年来、撮影している。 近年の温暖化で主な害虫の発生時期が早期化していることを肌で感じている。 主な著書: 「NHK趣味の園芸 12か月栽培ナビDo 病気と害虫を防ぐ」(NHK出版) 「だれでもわかる 病害虫防除対策」(万来舎) 「野菜・果樹の病害虫防除」(誠文堂新光社) 「症状と原因が写真でわかる 野菜の病害虫ハンドブック」(家の光協会) 「症状と原因が写真でわかる 庭木・花木・果樹の病害虫ハンドブック」(家の光協会) 「人にもやさしい病害虫防除」(講談社) 「植物の病気と害虫 防ぎ方・なおし方」(主婦の友社)など多数。 現在、NHK「趣味の園芸」テキストで「今月気をつけたい病気と害虫」を連載中。初心者にも分かりやすい写真と解説に定評がある。…続きを読む

半身萎凋病(はんしんいちょうびょう)とは植物の葉が黄化し、主に株の片側が萎(しお)れるなどの症状が現れる病気です。多犯性の病害なので、多くの野菜や草花を侵します。半身萎凋病の発見のポイントを押さえて予防と早期発見、防除を心がけましょう。

※多犯性とは限られた種類の植物だけではなく、多くの植物に感染すること。

本記事は教育機関で講師を勤められ、数多くの病害虫についての書籍を執筆されている草間祐輔先生に監修いただきました。

半身萎凋病の症状

「葉が下から黄化してきた」「株の片側だけが萎れている」などの症状が現れたときは半身萎凋病を疑いましょう。半身萎凋病に感染すると、下葉から黄化し、葉は枯れ上がります。葉や株の片側だけが黄化し萎れる場合もあります。

半身萎凋病感染の判断

半身萎凋病に感染したかどうかを判断するために、上記のような症状が出たナスやトマトなどの作物を一株抜き取り、根や地際部に近い茎を切断して観察します。このとき、維管束が褐色になっている場合は半身萎凋病の可能性があります。

※維管束とは植物の内部組織のひとつで、水や養分を運ぶ通路機能の他に、葉・茎・根など植物の各器官をつなぎ支える組織。

▼植物の病気の症状についてはこちらの記事もご覧ください

半身萎凋病の発生原因

作物によって症状はさまざまなので、キャベツやイチゴでは萎凋病、ハクサイは黄化病、ダイコンに発生するとバーティシリウム黒点病などと病気の名称が変わります。

| 名前 | 半身萎凋病 |

| 菌名 | Verticillium dahliaeなど |

| 分類 | 糸状菌/不完全菌類 |

| 発生時期 | 初夏〜梅雨、初秋 |

| 発病適温(地温) | 22〜26℃ |

土壌伝染性病害

半身萎凋病とは土壌から伝染する病気で、病原体となるカビ(糸状菌)が菌核となって土壌に生息しています。この菌核は土壌中で3年以上生存することができます。植物の根が菌核の近くに伸びてくると、菌核が発芽し、根の表面から侵入して増殖します。そして茎の道管を伝って地上部分へ感染を広げ、感染した植物の葉や茎の中で作られた暗褐色〜黒色の菌核が付着した枯れ葉が、また土壌に落ちて次の伝染源となります。

※道管(または導管)とは、水分や養分を運ぶ維管束の構成要素のひとつ。

発生しやすい条件

半身萎凋病が発生しやすい環境や土壌について説明します。

比較的冷涼な気候

半身萎凋病は比較的冷涼な気候で発生します。

発病適温(地温)は22〜26℃で、気温18℃以下の低温や30℃以上の高温で発生が減ります。

日照不足

曇天が続く天候で発病が増加します。

湿潤土壌

湿潤土壌で発生が多くなりますので、梅雨など降雨が続く時期には要注意です。

根傷み

植物の根にセンチュウなどの被害によって受けた傷口があると、病原菌が侵入しやすくなります。

▼センチュウのことならこちらをご覧ください。

半身萎凋病に感染する主な植物

半身萎凋病はナス、トマト、ピーマン、オクラ、イチゴ、ダイコン、キクなどの多くの野菜や草花に感染しますが、植物によって症状が若干異なります。

▼ピーマンの育て方ならこちらをご覧ください。

ナス、トマト、オクラ、キクなど

発病初期は、下葉の葉脈の間や葉縁が萎れ、退色して黄化します。やがて葉の片側が枯れ、しだいに株の片側だけに症状が現われます。

症状は上部へと移行して葉は巻き上がり、その後全身が萎れて枯死します。

▼ナスやトマト、オクラ、スプレーマム(小菊)の育て方ならこちらをご覧ください。

イチゴ(萎凋病)

はじめ小さい葉が縁から萎れ、その後外葉が全体的に萎れます。さらに進行すれば株全体が萎凋して枯死します。

クラウンを切断すると、維管束部の一部が褐変しています。ランナーを通じて小苗にも伝染します。

▼イチゴの育て方ならこちらをご覧ください。

ダイコン(バーティシリウム黒点病)

葉や根に、外観的に異常な点は見られません。根を切断すると、道管部が褐変して輪に見えます。

▼ダイコンの育て方ならこちらをご覧ください。

半身萎凋病に有効な防除法

半身萎凋病に有効な防除は圃場の管理で行う方法(耕種的防除法)と「農薬」の使用で行います。

※圃場(ほじょう)とは、田や畑のような農作物を育てる場所のことです。

半身萎凋病を発生させない管理方法

農薬を使わずに行う半身萎凋病の予防方法についてご説明します。

1. 植物残渣の処理

前作の植物や枯れた葉に半身萎凋病菌の菌核が付着している可能性がありますので、残渣(ざんさ)は圃場外に持ち出して処理します。

※残渣とは、圃場などに残った生育(栽培)を終え枯れた植物体。

2. 土壌の入れ替え、消毒

前作に半身萎凋病が発生した圃場、また発生が心配される圃場は、土壌を消毒するか新しい土を入れます。

太陽熱消毒は、一年で最も暑い時期(7月中旬〜8月下旬くらいまで)に行います。圃場にたっぷり灌水(かんすい)した後、透明のポリマルチを土の表面に隙間がないように被せて、20〜30日程度放置しましょう。

※灌水とは水を注ぐこと、植物に水を与えること。

▼土壌消毒のことならこちらをご覧ください。

プランター栽培では、新しい土と入れ替えるか、半身萎凋病が発生した土に水をたっぷり含ませ、透明のビニール袋で包み、太陽の熱を利用して消毒します。

▼プランターの培土処理のことならこちらをご覧ください。

3. 連作をしない

ナス科植物や、イチゴ、ダイコンなどは半身萎凋病に感染しやすく、土壌中で病原菌が増殖する恐れがあるため、連作は避けます。

4. ナスとブロッコリーの輪作(半身萎凋病の病原菌が減少!?)

ブロッコリーは半身萎凋病菌に感染しますが、半身萎凋病菌の伝染源となる菌核の形成が抑えられるため、土壌中の病原菌の量は、結果として減少すると考えられています。輪作の作物の一つとして、おすすめします。

ただし、病気が多発した圃場(病原菌密度が高い圃場)では効果が薄いので、あくまでも予防的な方法と考えてください。

▼ブロッコリーの育て方ならこちらをご覧ください。

5. 水はけの良い圃場づくり

土壌の水分が多いことで、半身萎凋病菌は活発になり感染が増えます。

畝を高くしたり、腐葉土、パーライト、バーミキュライト、ヤシガラなどの土壌改良材を投入して、水はけの良い土づくりをしましょう。

▼土壌改良のことならこちらをご覧ください。

6. 半身萎凋病に強い品種の利用

半身萎凋病に抵抗性をもつ耐病性品種や台木を使うことも効果的です。

※抵抗性台木、耐病性品種の例 ナスの台木:トナシム、トルバムビガー(タキイ種苗) ダイコンの品種:健志総太り(ナント種苗)など

▼台木など接木苗のことならこちらをご覧ください。

7. 根傷みの予防

根に傷口があると、病原菌が侵入しやすくなります。傷口を作るセンチュウなどの対策を行いましょう。

センチュウ対策には、野生エンバクやマリーゴールドなどの対抗植物(緑肥)を栽培すると忌避抑制効果があります。

▼緑肥のことならこちらをご覧ください。

半身萎凋病の防除に効果的な「農薬」

農薬を使用してより効果的に半身萎凋病を防除しましょう。半身萎凋病は発生してからの薬剤防除は難しいため、予防的に使用することをおすすめします。

※農薬使用の際は必ず作物登録、使用方法をラベルで確認してください。地域の防除指導機関やJAなどで使用基準を確認し使用方法に従って使用してください。

▼病気対策に欠かせない農薬散布のタイミングや、選び方・使い方のことならこちらをご覧ください。

ベンレート水和剤

ベンレート水和剤

定植後の土壌灌注で、ナスの半身萎凋病に効果があります。 ほかの病害にも広範囲で登録があります。

| 容量 | 100g |

|---|---|

| 有効成分 | ベノミル(50.0%) |

| FRAC | 1(B1) |

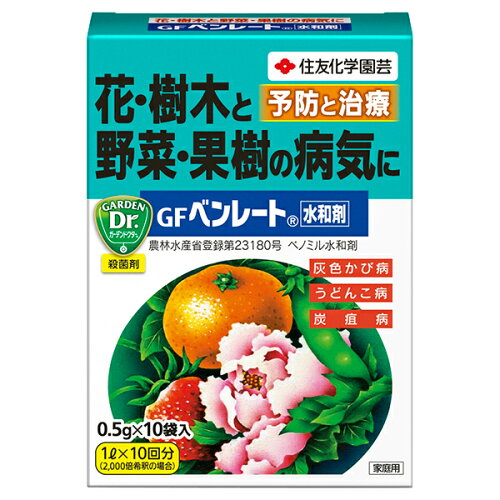

GFベンレート水和剤

1回分ずつ個包装されているので家庭菜園に使いやすいサイズです。

| 容量 | 0.5g×10袋 |

|---|---|

| 有効成分 | ベノミル(50.0%) |

| FRAC | 1(B1) |

▼農薬を安全に使用するためにまずはこちらをご覧ください。

▼希釈方法や散布後の処理方法などそのほかの農薬のことなら農薬まとめをご覧ください。

半身萎凋病発生後の対策

半身萎凋病の発生が見られたら、菌核が土に残らないように周辺の落ち葉や土ごと株を取り去ります。土壌に鋤き込むと病原菌を放出してしまうので、圃場の外に持ち出して処分してください。

また圃場で使用した道具や、土のついた靴は病原菌が付着しているため、丁寧に洗い、ほかの圃場へ持ち込まないようにしましょう。

半身萎凋病対策に何より大事なのは土壌消毒

半身萎凋病は土壌から伝染する病気なので、発生してからの防除は難しく、発生させないための環境づくりが大切です。半身萎凋病が発生した圃場、発生が懸念される場合は、土壌の消毒を行い、消毒後は多湿にならない土壌づくりを心がけます。そのほかにも、耐病性品種を選んで栽培したり、輪作したりするなど総合的な防除対策でまん延を防ぎましょう。