野菜を育てた経験がある方なら「育てた野菜を食べる」ことは、何物にも代え難い格別のおいしさと感動を与えてくれます。あの採れたてのおいしさを求めて「もっと野菜のこと、栽培のことを知りたい!」そんな家庭菜園で本格的に野菜作りに励みたい方や野菜作りのプロを目指した「新規就農」を視野に入れている方に、基本的なレンコンの育て方と本格的な栽培のコツを紹介します。

レンコン栽培のコツ・ポイント

- レンコンの生育適温は25〜30℃、地上部の生育限界温度は約15℃です

- 種レンコンの芽は2つ以上、丸くてふっくらした、節間が詰まっているものを選びます

- 水温が10〜15℃くらいになってから植え付けを開始します

- 水温を上げるために日中は浅めに、夜間や低温のときは深水に、夏の高温期では水温を30℃以下に保ちます

レンコンについて

穴があいたレンコンは、先を見通すという意味をもち、縁起物としてお正月のおせち料理など祝い事に欠かすことのできない野菜です。

レンコンはハスの肥大化した地下茎の部分を食用にします。そのほかにも葉はお茶に、レンコンの種は塩ゆでやお粥の具材などにして食べられます。花は花材、花びらが散った後の花托はクラフトなどに使用されます。

あまり地下茎が肥大しない品種を主にハス(観賞用ハス、花ハス)と呼び、肥大するものはレンコン、または食用ハスといって東洋産のハスを意味し、明治以降に本格的に栽培されるようになりました。

レンコンは種、種レンコン(種バス)どちらからでも栽培することが可能ですが、種から育てると農業経営としてしっかり収穫できるまでに数年かかることから、農業においては主に種れんこんを植え付けて栽培します。

| 植物名 | レンコン(蓮根) |

| 学名 | Nelumbo nucifera |

| 英名 | East Indian Lotus |

| 科名 | ハス科 |

| 属名 | ハス属 |

| 原産地 | インド、または中国 |

| 生育適温 | 25~30℃ |

レンコンの特徴

レンコンの生育適温は25~30℃、地上部の生育限界温度は約15℃なので、耐寒性の低い作物です。

茎葉

新しく伸長した地下茎の1〜2節位から出る葉を「浮葉」といいます。水の上に浮かんでいる位の草丈です。

2節目以降からは「立葉」といって、水面から立ち上がる草丈に生長します。根茎の伸長がおさまり、レンコンの肥大期に入るころは「止葉」といって草丈が低くなります。

水面下のレンコンが育っている場所や根茎が伸びる向きは、茎葉で確認することができます。

主茎

地温が10〜15℃位になると、植え付けた種レンコンの根茎の先端部分が伸び始めます。

そのまま節を作りながら伸長を続け、分岐茎も発生し、各節には養分を吸収する根が出てきます。

分岐茎

主茎の2節目以降から一次分岐茎が発生し、各々伸びてさらに二次分岐茎が発生します。

分岐が始まる主茎の2節目近くから出ている一次分岐茎は、節数が多くて長くよく肥大します。

晩夏から初秋の時期になると根茎の伸長が落ち着き、分岐した各根茎の先が肥大し始めます。

※肥大根茎の節数は品種によって異なります。

レンコンの品種

レンコンは地下茎の形状で在来種と中国種に違いがあります。

在来種

明治以前から栽培されていた在来種は、地下茎が深く伸び、節間が長く、ややほっそりしています。

在来種は食味が良いといわれていますが、中国種に比べて収穫量が少ない傾向があります。

中国種

主に明治以降に導入された中国種は、地下茎が浅く伸び、節間が短く、肉厚で太いのが特徴です。

収穫量も在来種に比べると多いため、現在日本に流通しているほとんどのレンコンは、中国種を品種改良したものです。

ハスの豆知識

ハスと同じ水生植物でよく似たスイレンがありますが、じつは大きな違いがあります。

ハス

花:水面から高い位置で咲く。花が終わった後は、花びらが散って、花托が残る。

葉:水面から立ち上がり、葉に切れ込みがない。撥水性があり、光沢はない。

スイレン

花:水面近くで咲く。花が終わると、閉じて沈むため花托は見られない。

葉:水面に浮いていて、葉に切れ込みがある。撥水性はないが光沢がある。

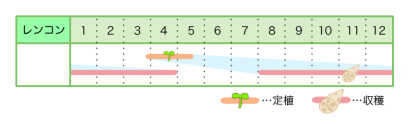

レンコンの栽培時期

種レンコンの植え付け、収穫時期を紹介します。育てる地域や栽培する品種によって植え付け時期が異なります。

レンコンは高温性の作物なので、寒冷地での栽培は不向きです。そのため、茨城県から新潟県がレンコン栽培の北限といわれています。

※主に露地栽培の栽培時期。レンコンは露地栽培以外にも「トンネル栽培」や「ビニールハウス」などの施設で栽培され、周年出荷されています。

レンコンの栽培準備

作付け計画を立て、種レンコンを注文し、植え付けに向けて畑の準備を済ませましょう。

▼ビニールハウスなど設備関係のことならこちらをご覧ください。

▼ハウス栽培での湿度や温度の管理についてはこちらをご覧ください。

レンコンの収量

1a(100平方メートル)で155kgほど収穫することができます。

出典:作物統計調査 平成29年産野菜生産出荷統計

「都道府県別の作付面積、10a当たり収量、収穫量及び出荷量」(農林水産省)

種レンコンの用意

地域の種苗会社やホームセンターから購入することができます。レンコンは早生種や晩生種などで栽培時期が異なります。品種に適した植え付け時期などを必ず確認しましょう。

| 主な品種 | 主な産地 |

| 金澄系 | 茨城、佐賀、千葉、岡山 |

| ロータス | 徳島、愛知 |

1a(100平方メートル)あたりの種レンコンの使用量

1a(100平方メートル)あたり使用する種レンコンの量は、20〜30kgが目安です。

種レンコンは芽が2つ以上ついていて、丸くふっくらした節間が詰まっているものを選びます。先端が細長く、曲がって上を向いたものは避けましょう。

レンコンの土づくり

排水性、通気性、保水性の整った団粒構造の土質は、微生物が多く住む作物にとって良い土壌です。作物を作る土壌の状態が良ければ、石灰資材など多く投入する必要がない場合もあるので、栽培の前には必ず土壌診断をし、pH、ECなどを測定したうえで、診断結果に基づいた適切な堆肥資材等の散布を心がけましょう。

▼土壌消毒や土づくり、土壌診断のことならこちらをご覧ください。

レンコンの土壌pH

pH5.5~6が適しています。

レンコンに適した土壌

砂や小石の少ない保水性のある泥炭土や黒泥土などを好みます。

レンコンの肥料

レンコンを栽培するときに使用される肥料は、目安として10平方メートルあたり窒素100~250g、リン酸100〜200g、カリ100~250g位です。

畦の管理

あらかじめ雑草を刈り、ネズミやヘビ、モグラの穴を埋めて、畦の補強を入念に行って水漏れを防ぎましょう。

レンコンの育て方

畑や種レンコンの準備が整ったら、レンコン栽培のスタートです。

種レンコンの植え付け

水温が10〜15℃くらいになってから植え付けを開始します。

植え付け前の整地と湛水

植え付けの1週間位前までに、深く耕して土の塊を砕いて元肥を施し、水平にならしてから湛水して代掻(しろか)きします。

※湛水とは、水田のように水を張ってため続けること。

※代掻きとは、田んぼの土をかき混ぜること。

植え付けのポイント

条間は2〜2.4mほど、株間は90〜120cm位に植え付けます。

種レンコンの芽を傷めないように注意して、頂芽を深さ15〜20cm位になるように植え付けます。

芽回し

レンコンは葉の表面の方向に芽が伸びていく性質があります。畔を突き抜けることのないように、先端の芽の向きを直しましょう。

水管理

常に水が張った状態になるように管理します。

水温を上げるために日中は浅めに、夜間や低温のときは深水を心がけ、夏の高温期にはレンコンがかかりやすい腐敗病を防ぐために、水温を30℃以下に保ちましょう。

除草

水温を上げるためにも、水面に発生するウキクサなどの雑草を取り除きます。このとき、レンコンの芽や茎を折らないように注意しましょう。

追肥

レンコンの追肥のタイミングは5月下旬ごろから、止め葉が出るころまで3〜4回に分けて行います。葉に肥料がかかると肥料焼けをおこすので注意しましょう。

窒素肥料で10平方メートルあたり窒素とカリを5〜10gほどを施用します(リン酸は元肥のみでも構いません)。

レンコンの収穫

立葉が10枚程度の時期から、収穫できるくらいの大きさのレンコンが2~3節ほどできますが、これ以降さらに根茎肥大最盛期に入ります。収穫のタイミングが収量に大きく影響することを考慮に入れて、品種によっては翌年まで続く収穫プランを考えましょう。

収穫前のカラ刈り

品質の良い白いレンコンにするため収穫前にカラ刈りを行います。

収穫する前にレンコンの赤渋を取り除くため、茎葉を切り(または茎葉を倒す)レンコンに空気が入らないようにします。

カラ刈り後は、レンコンを試し掘りして赤渋の抜け具合を確認しましょう。

収穫の方法

水を張ったままで行う水掘りと、水を抜いた状態で収穫する鍬堀りの2つの方法があります。

収穫とともに、来年の種レンコンを確保します。

水掘り

水を張った状態で、ポンプの水圧によってレンコンを掘り出す方法です。

比較的浅いところで生育している品種のレンコンや栽培初心者に適した収穫方法です。鍬堀りに比べてレンコンが傷つくリスクを軽減できます。

収穫後にレンコンが乾燥してしまうと、再度洗浄するときに泥が取りづらいことから、レンコンの表皮が乾かないように濡れた布などで覆いながら収穫作業を進めます。

鍬掘り

まず水を抜いて、表層15~30cm程度の土を、レンコン掘り取り用の機械で取り除きます。その後、レンコン専用のクワなどを使って手作業で土を掘りながら、傷付けないように注意して収穫します。

畑の土が完全に乾燥してしまうと、病気発生の原因になったり、雑草が生えやすくなることから、土のコンディションに合わせて、水を入れたり抜いたりする作業が必要になります。

比較的地中深くに生育する品種に向いていますが、水を多く含んだ土から掘り取るため、水掘り収穫に比べると重労働で、かつ熟練の技がいる方法ですが、泥がついたままで収穫できるので、レンコンを新鮮に保てるという利点があります。

出荷の準備

レンコンは鮮度が大切なので、収穫後はできるだけ早く出荷の準備を済ませるのがポイントです。

収穫したレンコンを作業場に移して、余分なわき芽やレンコンのくびれ部分に生えている根などを取り除いてから洗浄します。

レンコンは計量して、袋詰めなど乾燥しないようにパックしたら、すぐに冷蔵庫に入れ出荷まで保管します。

レンコンの病害虫・害獣

レンコンを栽培する上で、かかりやすい病気や気をつけたい害虫について紹介します。

▼ハウス栽培での病害虫対策にはこちらをご覧ください。

▼病害虫対策に欠かせない農薬のまとめ

レンコンがかかりやすい病気

レンコンは特に腐敗病に注意が必要です。

また、台風によって茎葉が傷むと根茎部分のレンコンの収穫にも大きな影響が出ます。

▼植物全体の病気のことならこちらをご覧ください。

▼台風後の病気を防ぐ対策についてはこちらをご覧ください。

腐敗病

葉縁から巻き込んだように枯れてしまう糸状菌(カビ)が原因で発生する病気です。梅雨時期以降から盛夏にかけて多発します。

レンコン部分は腐れて褐色または黒紫色なった内部が透けて見えます。被害が進むと表面にシワが寄ったように凸凹ができます。

条斑病

クワイクビレアブラムシによって伝染するウィルスが原因で発症する病気です。レンコン表皮部分に黒褐色のすじ状の条斑が生じることから、外観が損なわれ品質低下につながります。

褐斑病

葉に褐色、または黄緑色の斑点が生じる糸状菌(カビ)が原因の病気です。ハウス栽培で多発します。

褐紋病

過繁茂状態で風通しの悪い環境で発生する、糸状菌(カビ)が原因の病気です。葉に円形で暗褐色~黒褐色の大小の斑点が発生します。

レンコンを食害する害虫

レンコンを好む害虫を紹介します。

ヨトウムシ(ハスモンヨトウ)

「夜盗虫」の名の通り夜に活動し、日中は葉裏や株元の浅い土中に潜んでいるヨトウガの幼虫です。

イネネクイハムシ

イネネクイハムシの越冬幼虫が地下茎やレンコンを食害します。

▼そのほかのハムシについてはこちらをご覧ください。

センチュウ

レンコンネモグリセンチュウという線虫が、レンコンの表面をユズのように凹凸にします。地上部への影響が見られないため発見が難しい害虫です。

アザミウマ

出芽後間もない巻いた葉を食害し、破れや奇形葉の原因になるヒラズハナアザミウマなどのアザミウマ類は、植物の汁を吸ってさまざまな病気のウイルスを媒介する害虫です。

アブラムシ類

レンコンを食害するクワイクビレアブラムシの体長は2mm前後、暗赤褐色または暗緑褐色をしたアブラムシです。発生源となるウキクサなどの雑草を除去するなどして被害の拡大を防ぎます。

▼防虫ネットならこちらをご覧ください。

▼そのほかの病害虫対策のまとめ

レンコンを食害する害獣

カモなど渡り鳥がレンコンを食害するため、防鳥ネットでの防除が必要です。

しかし、そのネットに絡まり死亡する野鳥が後を絶たないことが問題になっています。

▼防獣ネットならこちらをご覧ください。

レンコンの生理障害

続いてレンコンの生理障害を紹介します。

葉枯れ

| 被害状況 | 新葉の外側の縁から枯れてしまい、レンコンの収量が減少する。 |

| 原因 | カルシウム不足。 |

▼カルシウム不足についてはこちらをご覧ください。

▼そのほかの生理障害のまとめ

レンコン栽培のまとめ

水中下の肥沃で保水性のある土壌で生長するレンコンですが、茎葉で行われる光合成が品質を大きく左右します。そのため、9月以降に多発する台風の影響を防ぐことが重要な課題の一つです。レンコンの台風被害を防ぐために、台風前に収穫時期を迎える早生種の品種改良も進んでいます。

一方、早生種よりも栽培期間が長い晩生種は、収穫適期の期間が8月〜翌年の4月くらいまでと、期間が長いことから、栽培者の予定に合わせたスケジュールが組めることが利点です。出荷のスケジュールをしっかり組むことで、農家でも長期休暇が実現しやすい作物でもあります。

家庭菜園では良質で大きなレンコンの収穫はなかなか難しいですが、水鉢を使ってメダカなどと一緒に育てたビオトープのレンコン栽培はいかがでしょうか。

レンコンの経営指標

新規就農者への道は、各都道府県にある農業の支援機構などに相談してみることから始めます。というのも、新規就農者の多くが悩まされる農地の確保は、農地法や農業経営基盤強化促進法の要件をクリアしないと購入したり借りたりできないようになっているからです。

新規就農までの流れ

相談から農地の準備までの7つのステップを踏みながら、その土地の一員として「自覚」と「信頼」を第一に考えて、地域に溶け込んでいきましょう。

| 1. 相談 | 実際に相談窓口で相談(忙しい方にはメールでの対応もできます) |

| 2. 情報収集 | 研修先や農業普及センター、農協、営農のプロのアドバイスや手助け先の獲得 |

| 3. 経営像 | 各都道府県の経営指標を参考にして、自身の農業計画を立てる |

| 4. 就農計画 | 農地の確保、栽培作物の選定、農業技術の取得方法、資金などの具体的なプランを作り |

| 5. 農業技術 | 栽培に適した作物、栽培方法などを身に付ける |

| 6. 資金確保 | 自己資金、公的助成金・融資の確認 |

| 7. 農地の準備 | そのほかの住居や農機具、農業施設等の準備 |

参考:全国新規就農相談センター

▼新規就農が必要な情報についてはこちらをご覧ください。

▼後継者がいない農家から農地や施設とともに経営を引き継ぐ第三者農業経営継承のことならこちらをご覧ください。

▼農業の課題と将来の展望についてはこちらをご覧ください。

レンコンの農業経営指標

新規就農者として野菜作りを本格的に始めるならば、農業経営の見通しが不可欠です。職業として生活を成り立たせ、なおかつ豊かなものにするために、しっかりとした農業経営指標を考えましょう。

日本政策金融公庫の農林水産事業が、2020年1月に編集・発行した情報戦略レポート「平成30年農業経営動向分析結果」を参考に農業経営の動向について紹介します。

※農業経営動向分析は、農業を営む日本政策金融公庫の融資先を対象に、売上高が最も高い部門で区分し、3カ年(2016~2018年)の決算データを集計して損益の動向や財務指標などを分析したもの。

参考:日本政策金融公庫 農林水産事業 「平成30年農業経営動向分析結果」

2018年農業者決算「露地栽培の動向」

北海道は天候不順による不作のため減収減益。

そのほかの地域では、秋からの好天に恵まれたことで回復して増収となったものの、労務費・人件費・燃料動力費などが増加したため、結果的に減益になりました。

この傾向は法人経営も同様で、売上高は前年と同水準となっていますが、材料費や燃料動力費等の増加によって減益となっています。

露地栽培においては、北海道のような大規模栽培においては、農業機械を導入することで人件費を抑えることができますが、小規模栽培ではいかに作業を効率化し、人件費などを削減できるように工夫することが増収の決め手になってきます。

▼ICTやロボット、AIなどを活用した次世代型のスマート農業についてはこちら

▼農作業マッチングサービスのことならこちらをご覧ください。

▼シェアリングサービスのことならこちらをご覧ください。

▼露地栽培での農薬散布の効率を上げるヒントならこちらをご覧ください。

2018年農業者決算「施設栽培の動向」

栽培施設の面積拡大により、作物全般増収となったものの、人件費などの費用が増加したため、結果的に減益となっています。

近年、生産規模の拡大に向けた設備投資が活発になっている「施設トマト」の個人経営に着目すると、規模拡大などを背景に若干の増収となったものの、施設面積あたりの売上高は減少しています。というのも、ほかの野菜の施設栽培の経営と比較すると、労務費や燃料動力費の増加率が高いことから、減益幅が大きくなったことが原因のようです。

施設栽培においては温度・湿度などの環境制御が収量・品質向上の要になります。作物の生育の特徴や光合成の仕組み、最適な飽差を知って栽培にいかすことが大切です。

▼ハウス栽培の環境制御のことならこちらをご覧ください。

▼ハウス栽培など施設栽培での農薬散布の効率を上げるヒントならこちらをご覧ください。

レンコンの作付け面積

平成25年度の全国のレンコンの作付面積は3,960ヘクタールでした。作付面積第1位の茨城県が1,630ヘクタール、続いて徳島県が529ヘクタール、佐賀県337ヘクタール、愛知県302ヘクタール、山口県223ヘクタールとなっており、茨城県が圧倒的な産地となっています。

出典:農畜産業振興機構「ベジ探」

レンコンの出荷量

平成25年度の全国のレンコンの出荷量は5万3,000tでした。平成25年度の出荷量第1位の茨城県が2万6,500t、続いて徳島県が6,480t、佐賀県3,760t、愛知県3,500t、山口県が2,820tです。

出典:農畜産業振興機構「ベジ探」

レンコンの卸価格

レンコンは露地栽培のほかにハウス栽培、トンネル栽培などで栽培するため周年収穫が可能な作物です。そのため1年中市場で流通しています。卸価格は2013年の調べで1kgあたり259~695円、平均で400円で取引されています。

出典:農畜産業振興機構「ベジ探」

10aあたりのレンコンの経営収支

レンコン栽培の一大産地である茨城県の収穫期が10〜翌年6月まで行われる露地栽培における平成26年度の経営収支を例に挙げて簡単に説明します。

| 茨城 | 収量(kg) | 粗利(円) | 経営費(円) | 農業所得(円) | 労働時間 |

| 露地栽培 | 2,000 | 800,000 | 330,000 | 470,000 | 179 |

出典:公益社団法人 茨城県農林振興公社(茨城県農地中間管理機構)

レンコンの経営の見通し

栽培する圃場の規模から予想される収量と収益、受けられる補助金について把握しておくことは重要です。また、栽培にかかる農業資材や農業機械、それらを保管する倉庫の設置など支出する項目についても予算をしっかり立てておきましょう。

▼農業の補助金や収入など就農の基礎知識

▼新型コロナウイルス対応策のことならこちら

レンコンの販路

レンコンの栽培の見通しの前に、販路を設定することが大切です。販売先のニーズに合った栽培・出荷スタイルを考えましょう。

▼新規就農者必見!「タケイファームから学ぶ時短と収益UPを目指すヒント」のことならこちらをご覧ください。