本記事では、化学農薬における殺虫剤が害虫の体のどのような部位、行動に影響を与えるのか、さまざまな殺虫剤の特徴について説明します。

▼化学農薬以外の殺虫剤「生物農薬」についてはこちらをご覧ください。

殺虫剤(農薬)はどのように害虫の体内に入るのか?

農薬が散布された後、どのように害虫の体内へ薬剤が入っていくのか、殺虫剤ごとにみていきましょう。

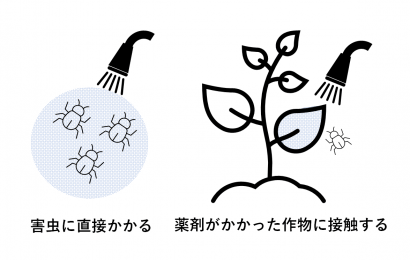

農薬が散布された後、どのように害虫の体内へ薬剤が入っていくのか、殺虫剤ごとにみていきましょう。接触剤

接触剤は薬剤が害虫に接触することで害虫体内へ取り込まれるため、害虫に農薬が直接かかる、もしくは農薬のかかった植物体に害虫が接触する必要があります。薬剤が害虫に接触しなければ効果はありません。

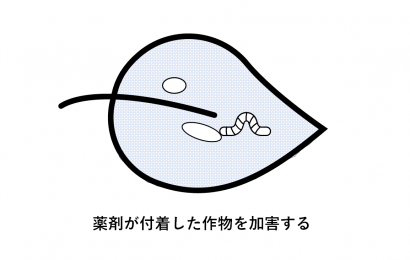

接触剤は薬剤が害虫に接触することで害虫体内へ取り込まれるため、害虫に農薬が直接かかる、もしくは農薬のかかった植物体に害虫が接触する必要があります。薬剤が害虫に接触しなければ効果はありません。食毒剤

薬剤が付着した葉などを害虫が食べることによって害虫体内へ取り込まれます。薬剤が害虫に直接かからなくても有効成分が吸収された葉(浸達性)などを食害すれば効果があります。

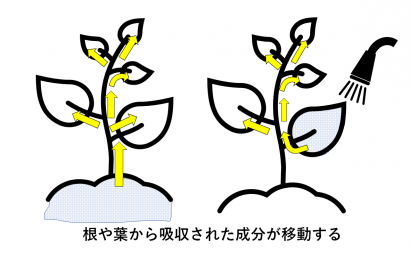

薬剤が付着した葉などを害虫が食べることによって害虫体内へ取り込まれます。薬剤が害虫に直接かからなくても有効成分が吸収された葉(浸達性)などを食害すれば効果があります。浸透移行性剤

普通の薬剤が植物体内で有効成分が移動しないのに対し、浸透移行性を持つ薬剤は根や葉から吸収された有効成分が植物体内を移動します。そのため葉の裏などもし農薬がかかっていない場所があったとしても浸透移行性によって植物体にむらなく有効成分をいきわたらせることができます。そして食毒剤と同様薬剤が吸収された葉などを食べることによって害虫の体内に薬剤が取り込まれます。

普通の薬剤が植物体内で有効成分が移動しないのに対し、浸透移行性を持つ薬剤は根や葉から吸収された有効成分が植物体内を移動します。そのため葉の裏などもし農薬がかかっていない場所があったとしても浸透移行性によって植物体にむらなく有効成分をいきわたらせることができます。そして食毒剤と同様薬剤が吸収された葉などを食べることによって害虫の体内に薬剤が取り込まれます。「浸透移行性」と「浸達性」はどう違うの?

浸透移行性は植物体内へ移動しますが、浸達性とは葉の表にかかった薬剤の有効成分が葉の裏へしみ込むことをいい、植物体内へは移動しません。

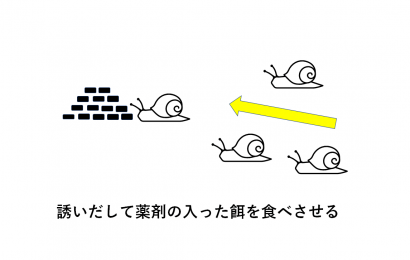

誘殺剤

直接見つけることが難しい害虫を防除する際に使用され、害虫が好む餌に薬剤を混ぜ込み害虫が発生する場所にまくことで、誘い出して食べさせる薬剤です。

直接見つけることが難しい害虫を防除する際に使用され、害虫が好む餌に薬剤を混ぜ込み害虫が発生する場所にまくことで、誘い出して食べさせる薬剤です。物理的防除剤

この種類の薬剤は有効成分が害虫の体内に取り込まれて作用するわけではありませんが、物理的に害虫の気門を塞ぐことによって呼吸を阻害して効果を発揮します。そのため害虫に薬剤がかからなければ効果はありません。

この種類の薬剤は有効成分が害虫の体内に取り込まれて作用するわけではありませんが、物理的に害虫の気門を塞ぐことによって呼吸を阻害して効果を発揮します。そのため害虫に薬剤がかからなければ効果はありません。害虫の体内に入った殺虫剤はどのように作用するか?

薬剤が体内に入った後、害虫にどのように作用するのでしょうか?体内での作用の仕方についてはさまざまありますが、ここでは主となる「神経系に作用」「呼吸を阻害」「成長を抑制」するものについてみていきましょう。

薬剤が体内に入った後、害虫にどのように作用するのでしょうか?体内での作用の仕方についてはさまざまありますが、ここでは主となる「神経系に作用」「呼吸を阻害」「成長を抑制」するものについてみていきましょう。神経系に作用

このタイプの薬剤は効果が現れるのが早く、神経系を阻害・かく乱して害虫を死に至らせます。

このタイプの薬剤は効果が現れるのが早く、神経系を阻害・かく乱して害虫を死に至らせます。有機リン系(1B)、カーバメート系(1A)など薬剤の種類によって神経系のどこに作用するかが異なります。このとき、同じRACコードの薬剤を連用すると薬剤抵抗性が発生しやすくなるため、作用の違う薬剤を使用してローテーション防除を行いましょう。

※RACコード(作用機構分類)とは同じ作用性ごとにつけられた農薬のコード番号で、異なる作用性であればRACコードも違います。

▼薬剤抵抗性についてはこちらをご覧ください。

▼RACコードやローテーション防除についてはこちらをご覧ください。

神経系に作用する主な薬剤の一例

| 分類 | RACコード | 薬剤の一例 |

| 有機リン系 | 1B | オルトラン、マラソン |

| カーバメート系 | 1A | オンコル、ラービン |

| 合成ピレスロイド系 | 3A | アディオン、トレボン |

| ネオニコチノイド系 | 4A | アクタラ、アドマイヤ― |

呼吸を阻害

害虫は呼吸によって取り入れた酸素をエネルギーに変えて利用しますが、この過程を阻害するがこのタイプの薬剤です。呼吸を阻害する主な薬剤の一例

| 分類 | RACコード | 薬剤の一例 |

| 電子伝達系Ⅰ阻害剤 | 21A | サンマイト、ハチハチ |

| 電子伝達系 | 25A | ダニサラバ、スターマイト |

成長を抑制

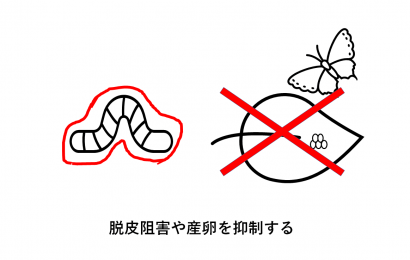

「昆虫成長抑制剤(IGR)」と呼ばれる成長を抑制する薬剤は、成虫には直接的な殺虫効果のないタイプで、幼虫の脱皮や変態など発育の進行に異常を起こしたり、産卵やう化を阻害して害虫の数を減らしたりします。

効き方はゆっくりですが残効が長いのが特徴の薬剤です。

成長を抑制する主な薬剤の一例

| 分類 | RACコード | 薬剤の例 |

| キチン合成阻害 | 15 | マッチ、カスケード |

| 脱皮促進作用 | 18 | マトリック、ファルコン |

殺虫剤の効き方を知ることで農薬をより効果的に!

農薬を選ぶ際、適用作物名や適用病害虫など登録内容に沿ったものを選択することはもちろんですが、薬剤がどのように害虫の体内に入って、どんな状態で作用していくかを知っておくことは、農薬をより効果的に使用するために重要なことです。

農薬を選ぶ際、適用作物名や適用病害虫など登録内容に沿ったものを選択することはもちろんですが、薬剤がどのように害虫の体内に入って、どんな状態で作用していくかを知っておくことは、農薬をより効果的に使用するために重要なことです。例えば、使用する薬剤が「接触剤」であれば、薬剤が害虫に接触しなければ意味がありません。また、成長を抑制する「昆虫成長抑制剤(IGR)」を成虫の防除に使用しても、直接的に殺虫駆除することはできません。それぞれの薬剤の特徴を知って効果的な防除を行いましょう。