目次

-

菜園家・ブルーベリー研究家

福田 俊東京農工大学農学部農学科卒。「どうすればおいしい野菜がたくさん採れるか」「いかにラクで楽しい野菜づくりができるか」を追求し、「フクダ流」自然農的有機栽培を実践。16平米という限られたスペースの市民農園で、年間50品目以上の野菜を有機・無農薬で栽培しています。監修を務めた家庭菜園誌や著書も多数。 ■関連サイト HP:http://www.fukuberry.com/ Youtube:https://www.youtube.com/user/f104ryo Instagram:https://www.instagram.com/fukuberry104/?hl=ja Twitter:https://twitter.com/29da104 facebook:https://www.facebook.com/toshi.fukuda.73 ■著書:『市民農園1区画で年間50品目の野菜を育てる本』(学研プラス)、『フクダ流家庭菜園術』(誠文堂新光社)、『福田さんのラクラク大収穫!野菜づくり』(学研パブリッシング)…続きを読む

-

- AGRI PICK 編集部

AGRI PICKの運営・編集スタッフ。農業者や家庭菜園・ガーデニングを楽しむ方に向けて、栽培のコツや便利な農作業グッズなどのお役立ち情報を配信しています。これから農業を始めたい・学びたい方に向けた、栽培の基礎知識や、農業の求人・就農に関する情報も。…続きを読む

過ごしやすい気候の秋10月は、家庭菜園に絶好の季節!

生長の早い葉物野菜を苗植えすれば、10月の植え付けでも年内に収穫できます。

「家庭菜園のプロフェッショナル」福田俊先生が、10月に苗植えをスタートできる野菜と、種まきができる野菜をピックアップ!初心者にも育てやすい、おすすめの品種も教えてもらいました!

家庭菜園のプロが教える!10月は越冬野菜の種まき時期

10月は越冬野菜の種まき時期です。翌年の収穫を楽しみに、種まきしましょう。

10月は越冬野菜の種まき時期です。翌年の収穫を楽しみに、種まきしましょう。10月の家庭菜園|種まきのタイミングが大事!

この時期気をつけたいのが、種まきのタイミングを逃さないようにすること。10月に入ると日増しに秋が深まり、上旬と下旬では気温差が出てきます。そのため、同じ種をまいても収穫期が大幅にずれてしまうことも。

10月は気温の変化に注意して、栽培をスタートさせましょう。

10月に苗を植える野菜|イチゴ

イチゴは10月に「苗植え」スタートが最適!プランターでも栽培できます。

イチゴは10月に「苗植え」スタートが最適!プランターでも栽培できます。特徴

葉も果実も見た目がかわいいイチゴは、ベランダや玄関先での家庭菜園にもおすすめ!大粒のものや四季なりのものなど、品種が豊富なので好みで選べるのもうれしいポイントです。

栽培のコツ

イチゴの栽培は、70cmの畝幅で2条植えが目安。春になったら、ぼかし肥料を1平米あたり200g追肥します。イチゴは、アブラムシとハダニがつきやすいので注意しましょう。

▼イチゴの詳しい栽培方法はこちらの記事で!

収穫時期

露地栽培:越冬後、翌5月加温できる温室があれば、露地栽培よりも生育の早い促成栽培が可能。12月から5月まで、長期間収穫することができます。

福田先生おすすめのイチゴの品種

紅ほっぺ 苗

「章姫」と「さちのか」を交配し、静岡県で生まれた「紅ほっぺ」。果実はやや大きめで、甘みと酸味どちらも強く、香りが良いのが特徴です。

| 内容 | ポット苗 |

|---|

10月に苗を植える野菜|ニンニク

特徴

秋に種球を植え、越冬後、5月に収穫します。電気炊飯器の保温機能を使えば、人気の黒ニンニクが2週間で作れますよ!栽培のコツ

ニンニクは、畝幅70cmで5条植えが目安。春になったら、ぼかし肥料を1平米あたり200g追肥します。サビ病にかかりやすいので注意しましょう。

▼ニンニクの詳しい栽培方法はこちらの記事で!

収穫時期

翌5月福田先生おすすめの品種

10月に苗を植える野菜|レタス

特徴

9月に種まきして育苗していた苗を植えると、冬には収穫できます。栽培のコツ

レタスは、畝幅70cmで2条植えが目安。春になったら、ぼかし肥料を1平米あたり200g追肥します。アブラムシやナメクジなどの害虫がつきやすいので、防虫トンネルで対策しましょう。

▼レタスの詳しい栽培方法はこちらの記事で!

収穫時期

12月~翌1月福田先生おすすめの品種

10月に苗を植える野菜|タアサイ

特徴

「タアサイ」はアブラナ科の葉野菜。冬になると、ロゼット状に葉が寝て、直径30cmほどになります。柔らかな葉で、クセやアクがなく、幅広い調理に使えます。栽培のコツ

タアサイは、畝幅70cmで3条植えが目安。春になったら、ぼかし肥料を1平米あたり200g追肥します。つきやすい害虫は、アブラムシやヨトウムシ、カブラハバチ、ナガメなど。栽培時には防虫トンネルが必須です。

収穫時期

11月~翌1月外葉から、葉かき収穫すると春まで採ることができます。

10月に苗を植える野菜|玉ねぎ(タマネギ)

特徴

中生~晩生品種のタマネギは、9月中旬以降に種まきし、11月に苗を植え付けます。ですが、極早生の品種は9月上旬に種まきするため、10月に定植することが可能です。極早生品種は新タマネギとしても知られ、みずみずしく辛みが少ないのが特徴。長期の貯蔵には向かないため、収穫後は早めに消費しましょう。栽培のコツ

苗の状態で越冬させるタマネギは、穴あきのポリトンネルを設置し、寒さ対策をします。さらに、畝にマルチをかけると乾燥が防げます。▼タマネギの詳しい栽培方法はこちらの記事で!

収穫時期

翌3月中旬~4月下旬10月に種まきする野菜|エンドウ

特徴

サヤエンドウ、スナップエンドウ、実エンドウの3種類があります。どれも越冬させ、翌年の春に収穫します。実エンドウは、豆ご飯に!スナップエンドウは甘みのある味わいで、さやごと食べられ、冷凍保存も可能です。栽培のコツ

エンドウは、細畝で1列植えにします。栽培には支柱が必要です。肥料は基本的に要りませんが、翌春さやがなり始めたら追肥します。ハモグリバエ、ヨトウムシ、アブラムシといった害虫がつくので、防虫トンネルを利用しましょう。

収穫時期

翌4~5月福田先生おすすめの品種

ニムラサラダスナップ

さやごとおいしく食べられる、甘みの強いスナップエンドウです。さやの長さは8cmほど。低い位置から実がつきやすい極早生品種です。

| 内容量 | 20ml |

|---|

10月に種まきする野菜|そら豆

特徴

野菜の中では、もっとも大きな種子が採れるソラマメ。ゆでても焼いてもおいしく、豆ご飯にするのもおすすめ!冷凍保存ができるので、大量に収穫しても安心。栽培のコツ

ソラマメは、幅70cmの畝で中央に1列植えにします。冬の間は、両脇にホウレンソウやミズナなどと混植するとスペースの有効活用に。支柱は必要ありませんが、春に大きく伸びたら紐を張って支えましょう。さやがなったら追肥します。害虫はアブラムシに注意。

▼ソラマメの詳しい栽培方法はこちらの記事で!

収穫時期

翌4~5月福田先生おすすめの品種

10月に種まきする野菜|秋まきキャベツ

特徴

秋に種をまいて越冬後、翌年の春に収穫します。秋まきキャベツは、春まきより早く収穫できるのが魅力です。栽培のコツ

畝幅70cmで、40cm株間の1条植えにします。肥料は1平米あたりぼかし肥料を300gと、草木灰を70g与えます。アブラナ科のキャベツは、ナメクジ、アオムシ、ヨトウムシといった害虫に狙われやすいので、必ず防虫トンネルを掛けましょう。

▼キャベツの詳しい栽培方法はこちらの記事で!

収穫時期

翌4~5月福田先生おすすめの品種

四季まきキャベツ 中早生二号

まきどきが広くて栽培がしやすい、家庭菜園で人気の品種。春キャベツよりややかたくしまった、1.5kg前後のキャベツが収穫できます。

| 内容 | 小袋 |

|---|

10月に種まきする野菜|長ネギ

特徴

長ネギは栽培期間が長い野菜です。秋に種をまき、越冬と夏越しを経て、秋に収穫します。栽培のコツ

畝幅70cmで、15cm株間の1条植えにします。肥料は1平米あたりぼかし肥料を300gと、草木灰を70g与えます。害虫は、ヨトウムシがよく見られます。ヨトウムシは日中株元の土に潜んでいることが多いため、割りばしなどで掘り出し捕殺しましょう。

▼長ネギのの詳しい栽培方法はこちらの記事で!

収穫時期

翌7~12月福田先生おすすめの品種

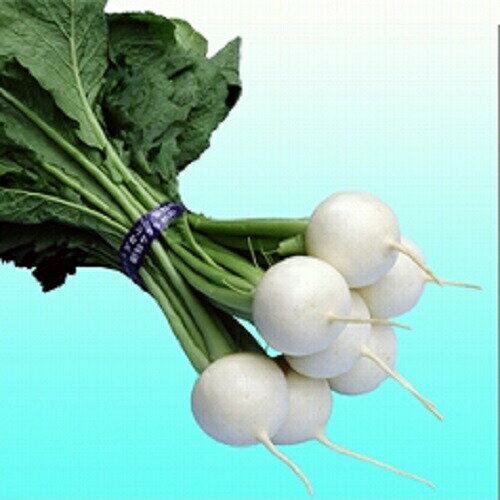

10月に種まきする野菜|秋まきカブ

特徴

秋に種をまき、年明けの厳寒期に収穫します。栽培のコツ

畝幅70cmで、9515マルチを張り、15cm株間の5条植えにします。肥料は、ぼかし肥料を300gと草木灰を70g与えます。カブの主な害虫は、カブラハバチとヨトウムシです。種まきをしたらすぐに防虫トンネルを設置しましょう。

▼カブの詳しい栽培方法はこちらの記事で!

収穫時期

翌1~2月福田先生おすすめの品種

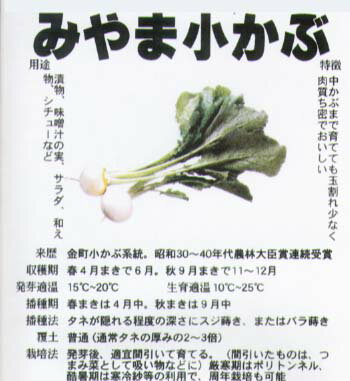

みやま小かぶ

在来種の「金町小かぶ」の良株を選抜し生まれたのが「みやま小かぶ」。中かぶまで育っても玉割れが少なく、育てやすい品種です。

| 内容 | 小袋 |

|---|

プランターで野菜を栽培する際のコツは?

ベランダなどの狭いスペースで野菜を育てるなら、プランターや鉢での栽培に挑戦してみましょう!

ベランダなどの狭いスペースで野菜を育てるなら、プランターや鉢での栽培に挑戦してみましょう!福田先生に、プランターで野菜を育てる際のコツを聞いてみました。

1. プランター・鉢のサイズは大きめで!

プランターの選び方はこちらの記事で!

2. 種まきや植え方は畑と同じ!

3. 水は土が乾いたらたっぷり与える

4. プランターでも害虫に注意!

防虫ネットについてはこちらの記事をチェック!

9月に植えた野菜の間引き芽も利用できる!

特徴

9月に種まきしたコマツナ、ミズナ、カラシナ、ベカナなど、いわゆるツケナ類の間引き芽を利用します。10月に移植することで、時間差で11月に収穫できます。栽培のコツ

ツケナ類は、畝幅70cmで5条植えが目安。春になったら、ぼかし肥料を1平米あたり200g追肥します。アブラムシやヨトウムシ、カブラハバチ、ナガメなどの害虫に注意しましょう。

▼コマツナとミズナの詳しい栽培方法はこちらの記事で!

収穫時期

11月福田先生おすすめの品種

紅法師

葉柄が、鮮やかな赤紫色に色づくミズナ。生育は旺盛で、育てやすい品種です。ベビーリーフから株どりまで、幅広い栽培ができます。

| 内容量 | 6ml |

|---|

雪白体菜(せっぱくたいさい)

別名「シャクシナ」。耐暑・耐寒性が強く、周年栽培が可能です。柔らかな葉質で、煮ても漬物にしてもおいしく食べられます。

| 内容量 | 10ml |

|---|

壬生菜

古くから栽培されている京野菜のひとつである「ミブナ」は、歯切れの良い食感が特徴。とう立ちが遅く、大株に育つ晩生種です。

| 内容量 | 10ml |

|---|

9月と11月に植え付け・種まきができる野菜もチェック!

10月前後、9月と11月に栽培をスタートできる野菜の種類を紹介します。まだ暑さが続く9月は、害虫被害に注意が必要。11月は気温が下がってくるので、ポリトンネルなどで防寒対策をしましょう。

10月前後、9月と11月に栽培をスタートできる野菜の種類を紹介します。まだ暑さが続く9月は、害虫被害に注意が必要。11月は気温が下がってくるので、ポリトンネルなどで防寒対策をしましょう。9月に種まき・苗を植えるおすすめの野菜

ハクサイ(白菜)

ハクサイの定植時期は、3月と9月の年2回。9月に苗を植える場合は、11~12月に収穫することができます。

ハクサイの定植時期は、3月と9月の年2回。9月に苗を植える場合は、11~12月に収穫することができます。レタス

レタスは、1~2月の春まきと9月の秋まきができます。9月はまだ気温が高い日があり、苗がとう立ちしやすくなるので要注意。寒冷紗で温度管理をするのがおすすめです。

レタスは、1~2月の春まきと9月の秋まきができます。9月はまだ気温が高い日があり、苗がとう立ちしやすくなるので要注意。寒冷紗で温度管理をするのがおすすめです。ナバナ(菜花)

花芽や若い葉茎が食用になるナバナ。冷涼な気候を好むため、秋に種をまき、翌年の春に収穫します。

花芽や若い葉茎が食用になるナバナ。冷涼な気候を好むため、秋に種をまき、翌年の春に収穫します。ザーサイ

ザーサイの栽培は、9月の種まきからスタートします。葉が大きく茂るため、苗を植え付けるときは株間を40cm程度あけましょう。

ザーサイの栽培は、9月の種まきからスタートします。葉が大きく茂るため、苗を植え付けるときは株間を40cm程度あけましょう。タカナ(高菜)

タカナも9月が種まきのタイミング。アブラナ科で虫がつきやすいので、防虫トンネルは必ず設置しましょう。収穫は、株ごと抜き取っても、外葉を少しずつかき取ってもOK!

タカナも9月が種まきのタイミング。アブラナ科で虫がつきやすいので、防虫トンネルは必ず設置しましょう。収穫は、株ごと抜き取っても、外葉を少しずつかき取ってもOK!のらぼう菜

のらぼう菜は9~10月に種まきし、翌年の2~4月に収穫します。丈夫で手間もかからないので、家庭菜園でも育てやすい野菜です。

のらぼう菜は9~10月に種まきし、翌年の2~4月に収穫します。丈夫で手間もかからないので、家庭菜園でも育てやすい野菜です。シュンギク(春菊)

シュンギクは、春~秋まで種まきが可能。収穫までは約3カ月かかり、9月に種をまけば12月には収穫できます。プランターでも栽培が楽しめますよ!

シュンギクは、春~秋まで種まきが可能。収穫までは約3カ月かかり、9月に種をまけば12月には収穫できます。プランターでも栽培が楽しめますよ!9月に植える野菜はこちらの記事をチェック!

11月に種まき・苗を植えるおすすめの野菜

キャベツ(秋まき)

キャベツは品種によって、春・初夏・夏・秋と、それぞれ種まきに適した時期があります。11月に苗を植える場合は、10月に種まきをする秋まき品種を選びましょう。翌年の5月には収穫できますよ。

キャベツは品種によって、春・初夏・夏・秋と、それぞれ種まきに適した時期があります。11月に苗を植える場合は、10月に種まきをする秋まき品種を選びましょう。翌年の5月には収穫できますよ。遅まきのナバナ(菜花)やタカナ(高菜)

ナバナやタカナは、一般的に9~10月に種まきをしますが、11月に遅まきすることもできます。遅まきにする場合は穴あきポリトンネルを設置し、防寒しましょう。

ナバナやタカナは、一般的に9~10月に種まきをしますが、11月に遅まきすることもできます。遅まきにする場合は穴あきポリトンネルを設置し、防寒しましょう。11月に植える野菜はこちらの記事をチェック!

ほかの月はこちらの記事をチェック!

10月の家庭菜園は気温の変化に注意して種まきしよう!

気温の寒暖差が出てくる10月は、それぞれの野菜の種まきの適期を逃さないことが栽培の成功につながります。また、10月になると害虫も少なくなってくるので、虫が苦手な人も、この季節なら比較的チャレンジしやすいですよ。

気温の寒暖差が出てくる10月は、それぞれの野菜の種まきの適期を逃さないことが栽培の成功につながります。また、10月になると害虫も少なくなってくるので、虫が苦手な人も、この季節なら比較的チャレンジしやすいですよ。