目次

-

菜園家・ブルーベリー研究家

福田 俊東京農工大学農学部農学科卒。「どうすればおいしい野菜がたくさん採れるか」「いかにラクで楽しい野菜づくりができるか」を追求し、「フクダ流」自然農的有機栽培を実践。16平米という限られたスペースの市民農園で、年間50品目以上の野菜を有機・無農薬で栽培しています。監修を務めた家庭菜園誌や著書も多数。 ■関連サイト HP:http://www.fukuberry.com/ Youtube:https://www.youtube.com/user/f104ryo Instagram:https://www.instagram.com/fukuberry104/?hl=ja Twitter:https://twitter.com/29da104 facebook:https://www.facebook.com/toshi.fukuda.73 ■著書:『市民農園1区画で年間50品目の野菜を育てる本』(学研プラス)、『フクダ流家庭菜園術』(誠文堂新光社)、『福田さんのラクラク大収穫!野菜づくり』(学研パブリッシング)…続きを読む

ベランダでの栽培もOK!プランターでのタマネギの育て方

農業など、本格的にタマネギ栽培に挑戦したい人はこちらをチェック

タマネギの育て方のポイント

- まずは良い苗づくり。野菜は「苗半作」と言われるように、良い苗を作ることが後の成長につながります

- ロスなく越冬させること。寒さで枯れてしまっては収穫ができません

- 春までに追肥は2〜3回。順調に生育させましょう

- さび病を予防すること。キチン質酢をまくと効果的です

- 厳寒期はポリトンネルをかけること。寒さで生育不良にならないようにします

タマネギの栽培時期

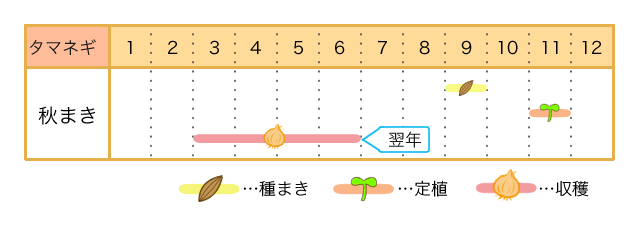

タマネギを大玉に育てるには種まきの時期をしっかり守ることが大切です。早生は9月上旬に、中生は9月上中旬に種をまきます。気候や気温を見ながら、最適な時期に栽培をスタートするようにしましょう。タマネギは寒さに強い性質ですが、厳寒期にはポリトンネルをかけて、冬の寒さからの生育不良を防ぐこともポイントです。

タマネギを大玉に育てるには種まきの時期をしっかり守ることが大切です。早生は9月上旬に、中生は9月上中旬に種をまきます。気候や気温を見ながら、最適な時期に栽培をスタートするようにしましょう。タマネギは寒さに強い性質ですが、厳寒期にはポリトンネルをかけて、冬の寒さからの生育不良を防ぐこともポイントです。栽培カレンダー

種まき:9月

種まき:9月植え付け:11月

収穫:3~6月

栽培適温

15~20℃タマネギの栽培方法

タマネギ栽培の初心者におすすめしたいのは、苗を購入して植える方法です。野菜は「苗半作」、苗を上手に育てれば半分は成功したようなものだといわれます。5~6mm径の太さで、根のたくさん付いた苗を購入して植える方が失敗は少ないでしょう。ただここでは、畑の苗床で苗から育てたい方のために、育苗方法も合わせてご紹介します。

タマネギ栽培の初心者におすすめしたいのは、苗を購入して植える方法です。野菜は「苗半作」、苗を上手に育てれば半分は成功したようなものだといわれます。5~6mm径の太さで、根のたくさん付いた苗を購入して植える方が失敗は少ないでしょう。ただここでは、畑の苗床で苗から育てたい方のために、育苗方法も合わせてご紹介します。Step1. 土づくり

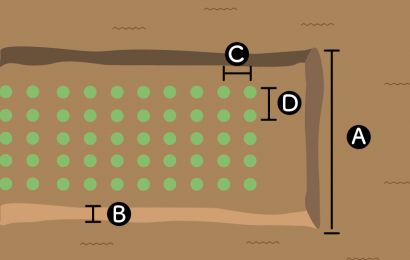

土は有機物がいっぱいで、微生物が活動するふかふかの土にしましょう。定植の2週間前までに、苦土石灰を前面に散布してよく耕します。1週間前に堆肥と元肥を全面に施して、幅70cm高さ10cmの畝を作ります。そして株間15cmで苗を植え、条間15cmの5条植えにします。

土は有機物がいっぱいで、微生物が活動するふかふかの土にしましょう。定植の2週間前までに、苦土石灰を前面に散布してよく耕します。1週間前に堆肥と元肥を全面に施して、幅70cm高さ10cmの畝を作ります。そして株間15cmで苗を植え、条間15cmの5条植えにします。

必要な栽培スペースと植え付け方

・畝幅/70cm

・畝幅/70cm・畝の高さ/10cm

・株間/15cm

・条間/15cm

※5条植えで、1箇所に1本立ちで定植します。

Step2. 種まき〜育苗

タマネギの種まきで気を付けるのは、種まき時期を守ることです。早生は9月上旬、中生は9月上中旬、晩生は9月下旬を目安に種をまくと良いです。種まきの時期を間違えると、トウ立ちや分けつ苗になりやすくなるので、十分気を付けましょう。間引きはしなくても大丈夫です。

タマネギの種まきで気を付けるのは、種まき時期を守ることです。早生は9月上旬、中生は9月上中旬、晩生は9月下旬を目安に種をまくと良いです。種まきの時期を間違えると、トウ立ちや分けつ苗になりやすくなるので、十分気を付けましょう。間引きはしなくても大丈夫です。初心者にもわかりやすい!タマネギの種まき方法を動画で見る

Step3. 植え付け(定植)

Step4. 水やり

育苗中の水やりは、乾きすぎないようにやることがポイントです。発芽当初は生育が遅いので、苗床が乾いたら水やりをしますが、水が多すぎると苗立枯病になる可能性があるので注意します。定植後の水やりは、土が乾いてからでOK。冬の間も水やりをして、根を深く伸ばすようにしましょう。

育苗中の水やりは、乾きすぎないようにやることがポイントです。発芽当初は生育が遅いので、苗床が乾いたら水やりをしますが、水が多すぎると苗立枯病になる可能性があるので注意します。定植後の水やりは、土が乾いてからでOK。冬の間も水やりをして、根を深く伸ばすようにしましょう。Step5. トンネルがけ

冬の寒さから苗を守るため、穴あきのポリトンネルをかけます。穴から換気ができるので、畝にはマルチをかけて乾燥を防いでおきましょう。マルチを使わない場合は、苗の間に腐葉土やもみ殻などを敷き詰めても、乾燥を防ぐことができます。寒さで生育不良にならないようにすることが、立派なタマネギを収穫するためのポイントです。

冬の寒さから苗を守るため、穴あきのポリトンネルをかけます。穴から換気ができるので、畝にはマルチをかけて乾燥を防いでおきましょう。マルチを使わない場合は、苗の間に腐葉土やもみ殻などを敷き詰めても、乾燥を防ぐことができます。寒さで生育不良にならないようにすることが、立派なタマネギを収穫するためのポイントです。トンネルの作り方の関連記事はこちら

Step6. 追肥

タマネギの追肥は1〜3月に2〜3回行います。ポリトンネルを外して、追肥する前に株元に生えている草を取ります。草を抜き取ったら、マルチの穴のところにボカシ肥料を与えていきます。寒さ対策としてボカシ肥料にもみ殻を加えても良いでしょう。

タマネギの追肥は1〜3月に2〜3回行います。ポリトンネルを外して、追肥する前に株元に生えている草を取ります。草を抜き取ったら、マルチの穴のところにボカシ肥料を与えていきます。寒さ対策としてボカシ肥料にもみ殻を加えても良いでしょう。液肥をまく場合は、同じタイミングでじょうろなどでキチン質酢(※)を散水すると、さび病予防になります。固形肥料の場合は、キチン質酢の散水は別の日にしましょう。

※キチン質酢

お酢300mlにカニ殻(またはエビ殻)30gを入れて10日ほど漬け、カニ殻のキチン質が溶け出た液を100倍に薄めたもの。一度作れば数年持ちます。カニ殻は市販のものを使うと便利。

ボカシ肥料についての関連記事はこちら

Step7. 収穫

収穫時期の目安は早生種で4月下旬~5月、中生種は5~6月、晩生種は6月頃です。トウ立ちする前に早めに収穫しましょう。収穫のタイミングは土が乾燥して、晴天が続いている日が良いです。地表がぬれているときに収穫すると、腐敗する原因となってしまうので気を付けてください。

収穫時期の目安は早生種で4月下旬~5月、中生種は5~6月、晩生種は6月頃です。トウ立ちする前に早めに収穫しましょう。収穫のタイミングは土が乾燥して、晴天が続いている日が良いです。地表がぬれているときに収穫すると、腐敗する原因となってしまうので気を付けてください。

タマネギの栽培で注意すべき病害虫

タマネギがかかりやすい主な病気

タマネギのかかりやすい病気として、さび病が挙げられます。さび病の予防にはキチン質酢が効果的です。キチン質酢をまくと放線菌が増えて酵素を出します。さび病の細胞壁もキチン質なので、酵素で分解されて死んでしまうというわけです。ほかには白~黒色のカビが付く、べと病が発生することがあります。水はけや日当たり、風通しの悪さなどで多湿状態になると発生しやすくなるので、栽培環境には注意しましょう。

さび病やべと病についての関連記事はこちら

タマネギの主な害虫

ヨトウムシは一度に大量の卵を産み付けて、食害を繰り返す厄介な虫です。夜は土に潜んでいることが多いため、日中や夕方に見付け次第、すぐに取り除きましょう。ほかにハモグリバエが付くことがあります。放置すると葉が光合成をできなくなり、枯れてしまうこともあるので注意が必要です。ヨトウムシやハモグリバエについての関連記事はこちら

トウ立ち、大きくならない…|タマネギ栽培の失敗を防ぐQ&A

タマネギのトウ立ちを防ぐポイントなどありますか?

種まきの時期が早すぎると、苗が大きくなりすぎてトウ立ちしやすくなります。品種や作型ごとの種まき時期をきちんと守りましょう。早生は9月上旬、中生は9月上中旬、晩生は9月下旬が種まき時期の目安です。また、植え付ける苗の太さを鉛筆位にそろえることも大切です。定植する苗が大きすぎれば、トウ立ちを起こしやすくなります。

育てたタマネギが大きくなりませんでした。どうすれば 大きく育ちますか?

生育不良で小玉にならないためには、ポリトンネルをかけて寒さを防ぎ、追肥をしっかりと与えることが大切です。また、植え付けの苗が小さすぎたということはありませんか?定植する苗が小さいと肥大が悪くなりやすいです。定植は鉛筆の太さ程度の苗を植えるようにしましょう。

定植後、栽培中に土の中でタマネギが腐ってしまいました。原因は何ですか?

排水不良で、根が酸欠状態になったのだと思われます。定植した畑では、排水管理がとても大切です。排水がうまくいっていないと、玉の肥大する時期に根が機能できず、葉が早く倒れて小玉になったり、病害にかかりやすくなります。水はけの良い畑で、あぜ溝に水が溜まらないように、排水対策を行いましょう。

収穫したタマネギの保存・貯蔵方法

土の中で肥大したタマネギは、早く引き抜いて乾かすのがベター。いつまでも畑に置いておくのは、病害が侵入する原因となるので注意しましょう。収穫したタマネギの保存方法について、福田先生におすすめの方法を伺いました。貯蔵する際に役立ててみてください。

土の中で肥大したタマネギは、早く引き抜いて乾かすのがベター。いつまでも畑に置いておくのは、病害が侵入する原因となるので注意しましょう。収穫したタマネギの保存方法について、福田先生におすすめの方法を伺いました。貯蔵する際に役立ててみてください。雨や直射日光の当たらない所で吊り保存

収穫したタマネギをいくつかまとめ、茎を束ねて縛り、棒にまたがせて雨の当たらない所に吊るしておきます。そうすることで、年内いっぱいは貯蔵できます。年明けになると葉が伸びてきます。貯蔵している際に腐ってしまった玉を見つけたら、その都度取り除いて、他の玉にうつらないようにしましょう。皮をむいてから吊るしても

タマネギの茶色い皮を一旦むいてしまい、同じように雨や直射日光の当たらない所に吊るして保存することもできます。皮をむくと、全体の着色が一様にきれいになるメリットがありますよ。皮をむいた白い状態のタマネギでも、年内いっぱい貯蔵可能なのでぜひ試してみてください。キッチンでの保存方法もチェック!皮まで丸ごと使いたい

福田先生おすすめ!タマネギの品種

ここでは、福田先生おすすめのタマネギの品種を5つご紹介します。品種ごとに種まきや収穫する時期が違うので、購入前にチェックするのが良いでしょう。辛みが少なくて生で食べるのにピッタリのタマネギや、一玉600gもある大玉タマネギなど、それぞれ個性があるので好みに合わせて栽培してください。

ここでは、福田先生おすすめのタマネギの品種を5つご紹介します。品種ごとに種まきや収穫する時期が違うので、購入前にチェックするのが良いでしょう。辛みが少なくて生で食べるのにピッタリのタマネギや、一玉600gもある大玉タマネギなど、それぞれ個性があるので好みに合わせて栽培してください。アトン

大玉で重さ600gの中生種のタマネギ。味は辛みが少なくておいしいです。甲高でよくそろい、シャキシャキと歯切れが良いのも特長。トウ立ち、分球が少なくて病気に強いのでおすすめです。フォーカス

葉タマネギにしてもおいしく食べられて、2種類の楽しみ方ができるのが特長のタマネギ。3月から収穫できる極早生種です。トウ立ちや分球が発生しにくく、作りやすいこともポイントです。病気に強く、たくさん収穫できます。O・P黄

作りやすい定番の中生品種。貯蔵性が高く、12月末まで吊り保存が可能です。玉は甲高で、そろいも良く、病気にも強いので家庭菜園でも作りやすいです。春風丸(しゅうぷうまる)

4月上旬に収穫できる極早生種。玉は丸く甲高で、しまりも良いです。トウ立ちや分球が少なく、耐寒性も強いので、安定した収穫が期待できます。湘南レッド

普通の黄タマネギに比べて辛みや刺激臭が少なく、甘みが多い生食用の赤タマネギ。水分を多く含み、シャキシャキと歯切れが良いのでサラダにぴったりです。中晩生で種まき時期は9月中下旬頃で、収穫は5月下旬~6月上旬に行います。黄タマネギと比べると、貯蔵性は低いです。そのほか、おすすめのタマネギの品種はこちら

適切な太さの苗を植えて、追肥や寒さ対策もしっかりと

【AGRI PICKチャンネル】

AGRI PICKでは、家庭菜園初心者にもわかりやすい!畑でも手軽に視聴できる動画もあります。

野菜を育てるときのお困りごとや、失敗を防ぐワンポイントアドバイス付きの「AGRI PICKチャンネル」も合わせてご覧ください!