栽培しているゴーヤの生育が思わしくない、萎(しお)れる、葉や果実に斑点やカビが出ている、そんな場合は病原菌に感染しているかもしれません。病気は早期に発見し対策をすれば、重症化を防げます。

ゴーヤは茎葉、株、果実など植物全体に病気が発生します。本記事では、圃場(ほじょう)でよく見られる葉や株に出ている症状から、病気を推測できるように、茎葉に発生する病気、株全体に症状が及ぶ病気、果実の病気の順に紹介します。

▼ゴーヤの栽培方法についてはこちらをご覧ください。

▼植物の病気についてはこちらもご覧ください。

症状からわかるゴーヤの病気の一覧表

| 分類 | 病名 | 症状の特徴 | 病斑の形 | 病斑の色 | 予防と対策 |

| 茎葉(病斑あり) | うどんこ病 | 葉に黄色い円形の病斑が出現/葉全体が白い粉のようなカビに覆われる/激発すると葉が黄化して下葉から枯れ落ちる | 円形〜不整形 | 白色 | 適切な農薬の使用(注意:ベニカXファインスプレー・ポリオキシンAL水溶剤はゴーヤには使用不可) |

| 茎葉(病斑あり) | 斑点細菌病 | 葉の表面に水が浸みたような斑点/最初は針の穴程度の小さな斑点/徐々に拡大し、葉脈に沿って大型の病斑を形成 | 円形〜不整形 | 黄色〜褐色 | 適切な農薬の使用(注意:オリゼメート粒剤・カッパーシン水和剤はゴーヤには使用不可) |

| 茎葉(病斑あり) | 斑点病 | 葉に淡黄色の斑点が現れる/3〜6mmの輪郭がはっきりした病斑に拡大/中央部は灰色に変わり黒色の粒を生じる/下葉から発生し、上葉に進展/葉が枯れ落ちることもある | 円形〜不整形 | 淡黄色〜灰色 | 被害植物の残渣を圃場から除去/密植を避ける/マルチングで多湿を防ぐ |

| 茎葉(形・色異常) | モザイク病 | 葉がまだらに色抜けしてモザイク状になる/葉が奇形になったり、ねじれたりする/アブラムシ類によってウイルスが媒介される | アブラムシの防除(注意:モスピラン・トップジンMスプレーはゴーヤには使用不可) | ||

| 茎葉(形・色異常) | 灰白斑紋病 | 葉にぼんやりとした小さな白っぽい輪紋が現れる/褐色の斑点が出る場合もある | ミナミキイロアザミウマの防除/感染株は圃場外に持ち出して処分/管理作業や収穫時のハサミはケミクロンGなどで消毒 | ||

| 株全体 | つる割病 | 株の一部が萎れる/葉脈が黄化したり、葉枯症状が現れる/地際部に近い茎が裂けるように割れる/最終的には株が萎れて枯死する | 適切な農薬の使用(注意:ベンレート水和剤はゴーヤには使用不可) | ||

| 株全体 | 青枯病 | 葉や葉柄が緑色のまま急に萎れる/株全体が立ち枯れる/根元に近い茎を切って水に漬けると白い乳液のような菌泥が出る | 土壌消毒/輪作/抵抗性品種の使用 | ||

| 株全体 | 白絹病 | 地際部から発病/絹糸のような光沢のある白い菌糸が根元や周辺土壌にはびこる/菌糸の中に粟粒大の淡褐色の菌核が多数形成/発病した地際部から腐り、株が萎れる | 適切な農薬の使用(注意:フロンサイド粉剤・リゾレックス水和剤はゴーヤには使用不可) | ||

| 果実 | 斑点病 | 果実の表面に黒いすす状のカビが生える | 被害植物の残渣を圃場から除去/密植を避ける/マルチングで多湿を防ぐ |

茎葉に発生する病気

ゴーヤの茎葉の症状から推測できる病気を紹介します。

茎葉に病斑(斑点やカビ)が出ている

ゴーヤの葉や茎に斑点やカビが出ている場合、病気に感染している可能性があります。まずは病斑の形、色、特徴を確認しましょう。

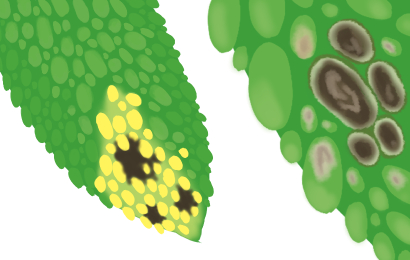

うどんこ病

| 形 | 円形〜不整形 |

| 色 | 白色 |

| 特徴 | 葉や茎が白い小麦粉のような菌で覆われる |

【症状】

はじめ葉に黄色い円形の病斑がぽつぽつと現れます。やがて病斑が拡大し、葉全体が「白い粉」のようなカビに覆われます。激発すると葉が黄化して下葉から枯れ落ちます。

【予防と対策】

うどんこ病の原因と対策|防除方法と使用薬剤(農薬)

※上記リンク先の記事で紹介されている「ベニカXファインスプレー」「ポリオキシンAL水溶剤」はゴーヤ(にがうり)には使用できません。

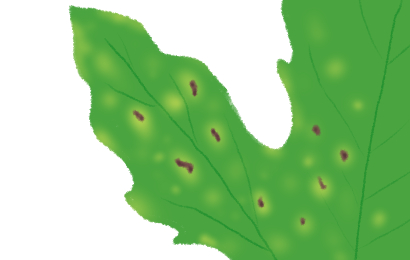

斑点細菌病

| 形 | 円形〜不整形 |

| 色 | 黄色〜褐色 |

| 特徴 | 病斑が破れやすい、周りがぼんやりと黄色くなる |

【症状】

葉の表面に水が浸みたような黄色や褐色の斑点が現れます。最初は針の穴程度の小さな斑点ですが、徐々に拡大して、葉脈に沿うように形の定まらない大型の病斑を作ります。

【予防と対策】

斑点細菌病|防除方法とおすすめの使用薬剤(農薬)

※上記リンク先の記事で紹介されている「オリゼメート粒剤」「カッパーシン水和剤」はゴーヤ(にがうり)には使用できません。

斑点病

| 形 | 円形〜不整形 |

| 色 | 淡黄色〜灰色 |

| 特徴 | 輪郭のはっきりした病斑 |

【症状】

はじめ葉に淡黄色の斑点が現れ、しだいに拡大し大きさ3〜6mmの輪郭のはっきりとした病斑になります。中央部は灰⾊に変わり黒色の粒を生じます。

主に下葉から発⽣し、しだいに上葉に進展し、葉が枯れ落ちることもあります。

【予防と対策】

病原菌は被害にあった植物の残渣(ざんさ)に生存しているため、枯れた植物は圃場から持ち出して処分します。

また病原菌は風雨によって周囲に飛散します。密植を避けて、マルチをするなど多湿にならないような圃場作りを心がけましょう。

※残渣とは、圃場などに残った生育(栽培)を終え枯れた植物体。

▼マルチについてはこちらもご覧ください。

葉の形・色が異常

葉が巻き上る、萎縮または縮れる、色抜けする、そのような場合も病原菌に感染している可能性があります。

モザイク病

【症状】

緑色の葉がまだらに色抜けしてモザイク状になります。やがて葉が奇形したり、ねじれたりするなどの症状が現れます。

アブラムシ類によってウイルスが媒介がされます。

【予防と対策】

モザイク病の原因と対策|防除方法と使用薬剤(農薬)

※上記リンク先の記事で紹介されている「モスピラン・トップジンMスプレー」はゴーヤ(にがうり)には使用できません。

▼アブラムシ類のことならこちらをご覧ください。

灰白斑紋病

【症状】

葉にぼんやりとした小さな白っぽい輪紋が現われます(褐色の斑点が出る場合もあります)。

【予防と対策】

「ミナミキイロアザミウマ」によってウイルスが媒介されて発病します。ウリ科植物やナス科植物が周辺にあると発病が助長されます。

感染した株は感染源となるため、圃場外に持ち出して処分します。汁液伝染することも確認されているので、管理作業や収穫でハサミを使う場合は「ケミクロンG」などでこまめに消毒を行いましょう。

▼アザミウマ類のことならこちらをご覧ください。

ケミクロンG

・内容量:500g

・有効成分:カルシウムハイポクロライト 70.0%(有効塩素)

株全体に発生する病気

ゴーヤの株の症状から推測できる病気を紹介します。

株が萎れる

過不足なく水を与えているのに、葉が枯れて株が萎れてしまう、そのような場合は病気に感染している可能性があります。

つる割病

【症状】

はじめ株の一部が萎れ、葉は葉脈が黄化したり、葉枯症状が現れたりします。

地際部に近い茎が裂けるように割れて、症状が進んでいくと最終的には株が萎れて枯死してしまいます。

【予防と対策】

つる割病の原因と対策|防除方法と使用薬剤(農薬)

※上記リンク先の記事で紹介されている「ベンレート水和剤」はゴーヤ(にがうり)には使用できません。

青枯病

【症状】

葉や葉柄が緑色のまま急に勢いを失ったように萎れ、その後株全体が立ち枯れます。

根元に近い茎を切って水に漬けると、白い乳液のようなもの(菌泥)が出るのが特徴です。

【予防と対策】

青枯病の原因と対策|効果的な防除方法

白絹病

【症状】

主に地際部から発病して、絹糸のような光沢のある白い菌糸(カビ)が根元やその周辺の土壌にはびこります。菌糸の中に粟(あわ)粒大の淡褐色の菌核が多数形成されるのが特徴です。

発病した地際部から腐り、株は萎れるようになります。

【予防と対策】

白絹病の原因と対策|防除方法と使用薬剤(農薬)

※上記リンク先の記事で紹介されている「フロンサイド粉剤」「リゾレックス水和剤」はゴーヤ(にがうり)には使用できません。

果実に発生する病気

ゴーヤの果実の症状から推測できる病気を紹介します。

斑点病

【症状】

果実の表面に黒いすす状のカビが生えます。

【予防と対策】

病原菌は被害にあった植物の残渣に生存しているため、枯れた植物は圃場から持ち出して処分します。

また病原菌は風雨によって周囲に飛散します。密植を避けて、マルチをするなど多湿にならないような圃場作りを心がけましょう。

病気以外の生理障害・害虫などの要因も併せて対策

ゴーヤの生育が悪い原因は病気だけとは限りません。曇天が続いたことから起る日照不足、雨や台風などの荒天、肥料や水の過不足などが原因で発生する生理障害でも元気を無くしてしまいます。

また、アブラムシ類やアザミウマ類といった害虫の被害を受けても、生育が悪くなります。

上記の病気を一例として、生理障害や害虫被害など、そのほかの要因も併せて考えながら対策を行いましょう。

※生理障害とは、育てる植物に適さない温度、光、土壌の状態や栄養による障害などによって生長が阻害されること。

ゴーヤで発生しやすい養分の欠乏・過剰症状

生理障害の中でも、ゴーヤの栽培で起こりやすい養分の欠乏症状について紹介します。

カルシウム欠乏

新芽や上位葉が褐色に縮れるようになり、葉が裏側に巻き込みます。高温や低湿度など、土壌が乾燥し、水分が十分に吸収できない状態で発生しやすいです。

▼カルシウム欠乏についてはこちらをご覧ください。

ホウ素欠乏

上位葉から褐色の斑点があらわれ、茎に亀裂やねじれがみられるようになります。高温乾燥状態で発生しやすいです。

▼ホウ素欠乏についてはこちらをご覧ください。

▼高温障害についてはこちらをご覧ください。

症状から病気を推測し、早めの対策を

ゴーヤは比較的病害虫に強く、育てやすい野菜ですが、うどんこ病や青枯れ病などの病原菌が急速に圃場に広がると、あっという間に激発してしまう恐れがあります。青枯病は、感染した根から病原菌となる細菌が排出されて、水で移動し、周囲の株へと感染が広がっていくため、多くのゴーヤの株が枯れてしまうことも珍しくありません。特徴的な症状から病気を早期に発見し、手遅れになる前に早めの対策を行いましょう。