ニンニクは葉や株全体、根に病気が発生します。本記事では、圃場でよく見られる葉や株、根に出ている症状から病気を推測できるように、葉、株、根に発生する病気の順に紹介します。

▼ニンニクの栽培方法についてはこちらをご覧ください。

▼植物の病気についてはこちらもご覧ください。

ニンニクの茎葉に発生する病気

ニンニクの茎葉の症状から推測できる病気を紹介します。ニンニクの葉に病斑(斑点やカビ)

ニンニクの葉に斑点やカビが出ている場合、病原菌に感染している可能性があります。黒斑病

【症状】

はじめに白色の小さな斑点が生じます。やがて病斑が円形〜紡錘形(ぼうすいけい)に拡大して、淡紫色~暗紫色の丸が重なったような輪紋状の病斑を作り、淡黒色~黒褐色ですす状のカビが生えます。病斑が大きくなるとその部分から折れやすくなって、枯死することがあります。

【予防と対策】

黒斑病の原因と対策|防除方法と使用薬剤(農薬)

※上記リンク先の記事で紹介されている「ジマンダイセン水和剤」はニンニクにおいて黒斑病の適用はありません。また「アフェットフロアブル」はニンニクには使用できません。

さび病

【症状】

葉の表面に橙黄色(とうこうしょく)の小さな斑点が生じると、後に黄色~赤褐色の粉状で盛り上がった病斑(夏胞子堆)を形成します。やがて病斑の表皮が破れて胞子が飛散し、伝染していきます。気温が低下すると、病斑は暗褐色 (冬胞子堆)に変色します。

主に春と秋に発症し、夏と冬は一時的に終息します。

【予防と対策】

さび病 | 防除方法とおすすめの使用薬剤(農薬)

※上記リンク先の記事で紹介されている「ジマンダイセン水和剤」はニンニクにおいてさび病の適用はありません。また「ユニフォーム粒剤」はニンニクには使用できません。

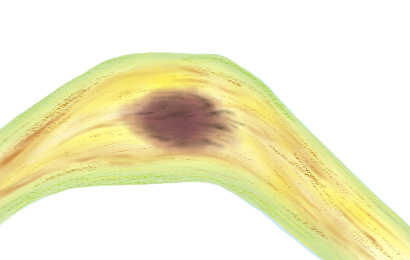

葉枯病

【症状】

はじめ葉に白色の小斑点が⽣じると次第に拡大して、中央部が赤紫色で周囲が淡褐⾊の紡錘形〜楕円形の病斑ができます。やがて病斑は赤褐色〜褐色に変色し、その周囲は淡褐色の大型の病斑となって黒色ですす状のカビが生えます。病斑が融合すると葉鞘(ようしょう)まで進展し、葉が折れて枯れ上がります。

【予防と対策】

被害植物の残渣(ざんさ)は伝染源になるので、圃場の外に持ち出して処分します。株間は適切にとり、風通しの良い圃場を保ちます。

土壌pHが低いと葉枯病が発生しやすいため、pHは適正域の6.0~7.0に保ちます。窒素過多や肥切れも発病の原因となるので、適切な施肥を行いましょう。

※残渣とは、圃場などに残った生育(栽培)を終え枯れた植物体。

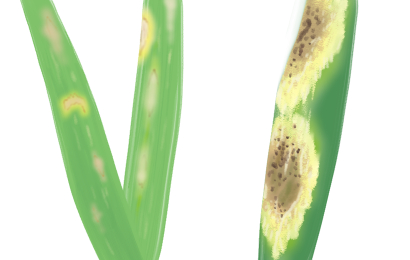

黄斑病

【症状】

はじめ葉に円形~楕円形で白くてぼんやりとした病斑が生じると、やがて拡大して1~2cmの病斑になります。湿度が高い環境では、病斑上に黒紫色のすす状のカビが生えます。症状が進むと病斑が互いに融合し、葉が黄化して折れてしまいます。圃場で多発すると、発病した株を中心に周囲に広がる「坪枯れ状」に黄変していきます。

※黄斑病の病徴とよく似ていますが、葉枯病は中央部が赤紫色になるのに対し、黄斑病は白〜黄白色のまま変わらないのが特徴です。

【予防と対策】

やや気温が低く湿度が高い条件で多発します。春先や秋~初冬に降雨が続く場合は予防的に農薬を散布しましょう。

また、連作で発病が助長されるため、ネギ・ニンニク以外の作物で輪作を行います。

白斑葉枯病

【症状】

葉にアザミウマ類の被害の跡によく似たかすり状の白い斑点が現れます。しだいに斑点が融合すると、表皮に亀裂が入るようになって腐敗・枯死します。 収穫期ごろになると病斑上に黒色の菌核を形成します。

【予防と対策】

降雨が続くと発病が増えるため、雨の前後では予防的に薬剤を散布します。葉先枯れの株が多い圃場で発生が多く見られるため、早期発見を心がけましょう。

ニンニクの茎に腐り

ニンニクの茎が柔らかく腐敗している場合、病原菌に感染している可能性があります。春腐病

【症状】

葉身や葉鞘で水に浸したような軟化した病斑が上から下に進展し、基部まで達するとりん球が軟化して腐敗します。

【予防と対策】

病原菌は茎葉の傷口から侵入するので、降雨や農作業の前後には農薬などの防除対策を行いましょう。

腐敗した株は伝染源になるため、圃場外に持ち出して処分します。水はけの悪い圃場で発病を助長するので、水はけの良い土づくり行います。

元肥が多過ぎる初期の生育が旺盛な圃場で発生しやすいので、適量の施肥を心がけましょう。

ニンニクの株に発生する病気

ニンニクの株全体の症状から推測できる病気を紹介します。ニンニクの株に異常

ニンニクの株が大きくならない、葉が小さいまま、そんな場合は病原菌に感染している可能性がありますモザイク病

【症状】

アブラムシ類によってウイルスが媒介される病気です。

感染すると葉の色が濃淡のはっきりとしたモザイク状になり、縮れる、よじれる、サイズが小さくなるなどの症状も現れます。

【予防と対策】

モザイク病の原因と対策|防除方法と使用薬剤(農薬)

※上記リンク先の記事で紹介されている「モスピラン・トップジンMスプレー」「ウララDF」はニンニクには使用できません。

ニンニクの根に発生する病気

ニンニクの根の症状から推測できる病気を紹介します。ニンニクの根に異常

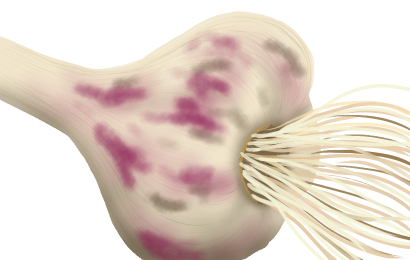

ニンニクの株の生育が悪く、根が変色している場合は病気に感染している可能性があります。黒腐菌核病

【症状】

根が腐り、球の鱗(りん)片や地際部が白い綿毛状のカビ(菌糸)覆われ、やがて黒変します。病斑部には黒色のゴマ粒(菌核)が多数形成され、カサブタ状となり、生育が抑制されて枯死します。

【予防と対策】

土壌中の菌核が伝染源となります。連作は発病を助長するため、多発圃場ではネギ属以外の作物で輪作をすると効果的です。

春先の気温が低く、雨が多い年に多発する傾向があります。また酸性土壌で病気が発生しやすくなるため、酸性に偏った土壌は石灰を施用しましょう。

紅色根腐病

【症状】

生育後期に生育が悪く、萎れる、葉が黄化するような場合は紅色根腐病におかされている可能性があります。

発病すると根が部分的、もしくは全体的に紅色に変色して腐敗します。根の量は腐敗してしまうため通常のものよりも減少傾向にあります。

【予防と対策】

タマネギ・ネギ・ニンニクでの連作を避け、土壌中で病原菌を増やさないようにします。

酸性土壌で発病が助長されるため、pHが低い圃場では石灰などで矯正しましょう。

病気以外の生理障害・害虫などの要因も併せて対策

ニンニクの生育が悪い原因は病気だけとは限りません。曇天が続いたことから起る日照不足、雨や台風などの荒天、肥料や水の過不足などが原因で発生する生理障害でも元気を無くしてしまいます。また、アザミウマ類やアブラムシ類、センチュウ類といった害虫の被害を受けても生育が悪くなります。

上記の病気を一例として、生理障害や害虫被害など、そのほかの要因も併せて考えながら対策を行いましょう。

※生理障害とは、育てる植物に適さない温度、光、土壌の状態や栄養による障害などによって生長が阻害されること。

▼生理障害のまとめ

▼アザミウマ類のことならこちらをご覧ください。

ニンニクで発生しやすい害虫

ニンニクの栽培で発生する害虫被害の中から、センチュウ類について紹介します。イモグサレセンチュウ

栽培中の圃場でニンニクが「イモグサレセンチュウ」に侵されると、収穫した後貯蔵中に腐りはじめ、ひどい腐敗臭がします。りん球を切断してみると、内部がスポンジ状になっているのがわかり、多数の「イモグサレセンチュウ」も確認できます。また「イモグサレセンチュウ」の被害を受けた種球では、生育初期に葉にねじれなどの奇形が発生して枯死することもあるため、病気と間違えられやすい症状です。

▼センチュウについて詳しくはこちらをご覧ください。

症状から病気を推測し早めの対策!

ニンニクは、秋や春先の長雨の影響を受けて病気になることが多くあります。水はけの良い土づくりを行い、雨の前後で薬剤で防除するなど、病気の発生を予防しましょう。葉が萎れるなどの症状が出たときは試し掘りをして、根やりん球、地際部の茎に異常がないか確かめることも早期発見のために重要なひと手間です。病気の初発を見逃さず、特徴的な症状から病気を早期に発見して、手遅れになる前に早めの対策を心がけましょう。