-

千葉大学園芸学部非常勤講師。東京農業大学グリーンアカデミー非常勤講師。テクノ・ホルティ園芸専門学校非常勤講師。

草間祐輔主な経歴: ・長野県松本市生まれ ・千葉大学園芸学部卒業 ・米国ロサンゼルス郊外のナーセリー&ガーデンセンター(観賞植物生産・小売業)に勤務後、家庭園芸農薬肥料メーカーに勤務し、現在、(公社)緑の安全推進協会農薬相談室長として、農薬の安全性と適正使用の普及・啓発に携わる。 ~植物の病害虫防除や肥料ついて研鑽(けんさん)を積み、講習会などで広く実践的な指導を行っている。 ・千葉大学園芸学部非常勤講師。東京農業大学グリーンアカデミー非常勤講師。テクノ・ホルティ園芸専門学校非常勤講師。 世田谷区主催「植物の病害虫防除について」の講習会講師。 〜趣味は植物の病気、害虫の写真撮影。身近に出くわす被害症状にこだわり、25年来、撮影している。 近年の温暖化で主な害虫の発生時期が早期化していることを肌で感じている。 主な著書: 「NHK趣味の園芸 12か月栽培ナビDo 病気と害虫を防ぐ」(NHK出版) 「だれでもわかる 病害虫防除対策」(万来舎) 「野菜・果樹の病害虫防除」(誠文堂新光社) 「症状と原因が写真でわかる 野菜の病害虫ハンドブック」(家の光協会) 「症状と原因が写真でわかる 庭木・花木・果樹の病害虫ハンドブック」(家の光協会) 「人にもやさしい病害虫防除」(講談社) 「植物の病気と害虫 防ぎ方・なおし方」(主婦の友社)など多数。 現在、NHK「趣味の園芸」テキストで「今月気をつけたい病気と害虫」を連載中。初心者にも分かりやすい写真と解説に定評がある。…続きを読む

栽培しているイチゴの生育が思わしくない、萎(しお)れる、果実にカビが生えている、そんな場合は病原菌に感染しているかもしれません。病気は早期に発見し対策を講じれば重症化を防ぐことができます。

本記事では、圃場でよく見られるイチゴの葉や株に出ている症状から病気を推測できるように、茎葉に発生する病気、株に発生する病気、果実に発生する病気の順に紹介します。

本記事は教育機関で講師を勤められ、数多くの病害虫についての書籍を執筆されている草間先生に監修いただきました。

▼イチゴの栽培方法についてはこちらをご覧ください。

▼植物の病気についてはこちらもご覧ください。

イチゴの茎葉に発生する病気

イチゴの茎葉の症状から推測できる病気を紹介します。

イチゴの茎葉に病斑(斑点やカビ)

イチゴの葉や茎に斑点やカビが出ている場合、病原菌に感染している可能性があります。

まずは病斑の形、色、特徴を確認しましょう。

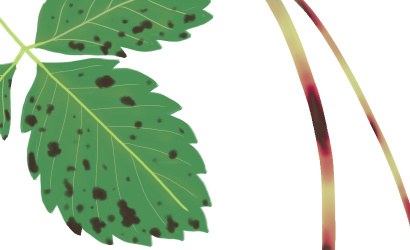

炭疽病

| 形 | 楕円形〜紡錘型 |

| 色 | 黒色、淡墨色 |

| 特徴 | 病斑部にサーモンピンク色の胞子塊 |

【症状】

葉柄やランナーなどに黒色で紡錘形のややへこんだ病斑(赤黒く見えることもある)が発生します。葉には淡墨~黒色の汚斑状の斑点型病斑ができます。多湿時には、病斑部にサーモンピンクの胞子塊(分生子)が生じます。クラウン部分が侵されると株全体が萎れて枯死します。

【予防と対策】

炭疽病の原因と対策|防除方法と使用薬剤(農薬)

うどんこ病

| 形 | 円形〜不整形 |

| 色 | 白色 |

| 特徴 | 葉や茎が白い小麦粉のようなカビで覆われる |

【症状】

最初は葉にぼんやりとした白い病斑がポツポツと現れ、やがて病斑が拡大して葉全体が「白い粉」のようなカビに覆われます。病状が進行すると葉がスプーン状に巻くように立つことがあります。

【予防と対策】

うどんこ病の原因と対策|防除方法と使用薬剤(農薬)

※上記リンク先の記事で紹介されている「STダコニール1000」「ベニカXファインスプレー」はイチゴには使用できません。

芽枯病

| 形 | 不整形 |

| 色 | 黒褐色 |

| 特徴 | 地際部に発生、クモの巣状の菌糸 |

【症状】

地面に近い部分の葉柄、果柄、新芽などが萎れ、後に黒褐色になって枯れます。重症化すると葉のよじれや果実の奇形が生じて枯死します。病斑上には白色~淡褐色のクモの巣のような菌糸が発生します。

【予防と対策】

湿度や土壌水分が高いと発生しやすいため、密植や深植えを避けます。灌水(かんすい)は適量を行い、排水性の良い圃場づくりを心がけましょう。

また、被害部には灰色かび病が発生しやすいので灰色かび病の対策もあわせて行います。

※灌水とは水を注ぐこと、植物に水を与えること。

▼灰色かび病のことならこちらをご覧ください。

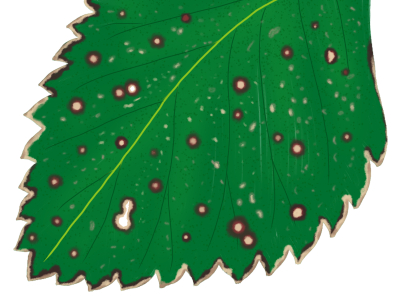

蛇の目(じゃのめ)病

| 形 | 円形~楕円形 |

| 色 | 中央が灰褐色〜白色、周囲が紫褐色 |

| 特徴 | じゃのめ(ヘビの目)状の病斑 |

【症状】

はじめ紫紅色の不鮮明な小さい斑点が葉に生じ、徐々に円形~楕円形に拡大します。病斑は中央部分が灰褐色〜白色で、周囲が紫褐色のじゃのめ状になります。

【予防と対策】

感染している葉や株は取り除きます。

多湿環境下で発生しやすい病気なので、水はけや灌水に気を付けます。被害葉は早めに除去します。特に降雨が続く春と秋は、早めに予防剤(農薬)を散布して防除を行いましょう。

イチゴの株に発生する病気

イチゴの株の症状から推測できる病気を紹介します。

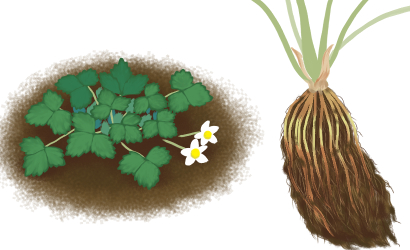

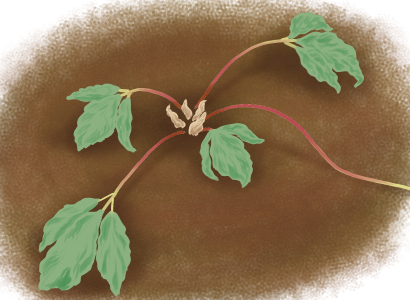

萎黄病

【症状】

新しく生育する葉が小さく黄緑色になり、形も表側に巻くようにねじれてしまいます。続いて発生する葉も奇形になり、株全体の生育が衰えます。

発病した株のクラウン部を切断してみたとき維管束が褐変している場合は、萎黄病にかかっていると判断することができます。

気温25~30℃くらいの高温期に感染しやすい病気です。

※維管束とは植物の内部組織のひとつで、水や養分を運ぶ通路機能のほかに、葉・茎・根など植物の各器官をつなぎ支える組織。

【予防と対策】

萎黄病の原因と対策|防除方法と使用薬剤(農薬)

萎凋(いちょう)病

【症状】

はじめ下葉の葉柄に紫褐色の細長い条斑が生じ、小葉が葉縁から黄変して萎れます。症状が進むうちに株全体も萎れて枯死してしまいます。

発病した株のクラウンを切断してみると維管束の一部が褐変していますが、萎黄病ほどはっきりと褐変はしていません。

萎黄病よりやや低温の気温20~25℃で発生しやすい病気です。

【予防と対策】

親株は無病株を用い、毎年更新するなどして栽培します。

土壌伝染性の病気のため、発病した圃場では土壌消毒を行いましょう。

▼土壌消毒のことならこちらをご覧ください。

根腐萎凋病

【症状】

根腐萎凋病の症状には、下葉から黄化萎凋して株全体に広がった後「枯死する」場合と、葉が黄化して「矮化(わいか)」する2つのタイプがあります。どちらも根部は褐〜黒色に変色しますが、クラウン内部や葉柄などに変化はみられません。

実なりは減少し、果実も小さくなります。

※萎凋とは植物がぐったりと萎れてしまうこと。

※矮化とは植物が正常に伸びていかず抑制された状態となり、草丈が正常時に比べて低くなって小型化すること。

【予防と対策】

根腐萎凋病の原因と対策|効果的な防除方法

疫病

【症状】

地際部やクラウン、根が褐色となり、葉は萎れて立ち枯れ症状となります。葉に黒色紡錘形~楕円形の病斑が生じ、葉柄は赤紫色に変色して黒く筋状に凹むのが特徴です。

感染力が強く、水はね(水分)によって周囲に感染していきます。

【予防と対策】

疫病の原因と対策|防除方法と使用薬剤(農薬)

※上記リンク先の記事で紹介されている「STダコニール1000」「ホライズンドライフロアブル」「ライメイフロアブル」はイチゴには使用できません。

ウイルス病

【症状】

葉の色が抜けて黄色くなったり、ねじれて奇形になったりする症状が現れ、株全体が矮化してしまいます。

ウイルスが植物体内で増殖して発生する病気で、アブラムシ類が伝染源となるほか、ランナーを通じて親株から子株へも伝染します。

【予防と対策】

ウイルス病に効果のある農薬は無いため感染予防として主にアブラムシ類の防除に努めます。

感染が疑われる株は処分し、ウイルス病が疑われる株は親株として使用しないようにしましょう。

▼アブラムシ類の対策はこちらもご覧ください。

イチゴの果実に発生する病気

イチゴの果実の症状から推測できる病気を紹介します。

灰色かび病

【症状】

果実に発生するとはじめは褐変し、やがて灰色~褐色のカビで覆われ軟化して腐敗します。

がく付近の果実から広がりやすい病気です。

【予防と対策】

灰色かび病 | 防除方法とおすすめの使用薬剤(農薬)

※上記リンク先の記事で紹介されている「STダコニール1000」「ベニカXファインスプレー」はイチゴには使用できません。

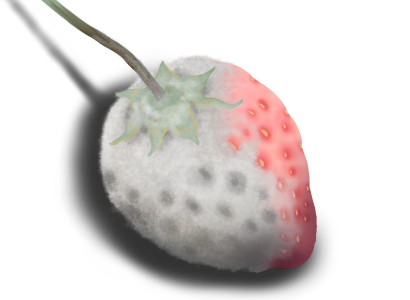

うどんこ病

【症状】

最初はぼんやりとした白い病斑がポツポツと現れます。病斑が拡大すると果実全体が「白い粉」のようなカビに覆われます。果実は傷みやすくなり、味も低下して収量自体も減少します。

【予防と対策】

うどんこ病の原因と対策|防除方法と使用薬剤(農薬)

※上記リンク先の記事で紹介されている「STダコニール1000」「ベニカXファインスプレー」はイチゴには使用できません。

病気以外のイチゴの生理障害・害虫などの要因も併せて対策

イチゴの生育が悪い原因は病気だけとは限りません。曇天が続いたことから起る日照不足、雨や台風などの荒天、肥料や水の過不足などが原因で発生する生理障害でも元気を無くしてしまいます。

また、ハダニやナメクジ、アブラムシといった害虫の被害を受けても、生育が悪くなります。

上記の病気を一例として、生理障害や害虫被害など、そのほかの原因も併せて考えながら対策を行いましょう。

※生理障害とは、育てる植物に適さない温度、光、土壌の状態や栄養による障害などによって生長が阻害されること。

▼生理障害のまとめ

イチゴで発生しやすい養分の欠乏・過剰症状

生理障害の中でも、イチゴの栽培で起こりやすい養分の欠乏症状について紹介します。

カルシウム欠乏

カルシウムが欠乏すると新芽や葉、がくの先端部が褐色になり枯れる症状(チップバーン)が出ます。

▼カルシウム欠乏についてはこちらもご覧ください。

イチゴの症状から病気を推測し、早めの対策を

イチゴは茎葉や株、果実にさまざまな病気が発生します。栽培期間が長く株全体が萎れてしまう病気も多くあります。特に水耕栽培をしている場合は、さまざまな病気が発生しやすいため注意が必要です。果実に病気が発生してしまうと商品価値がなくなってしまうため、特徴的な症状から病気を早期に発見し、手遅れになる前に早めの対策を行いましょう。