目次

-

プランター野菜栽培家

安藤 康夫自宅のベランダと屋上のプランターでさまざまな野菜や果樹を栽培し、50品目達成。栽培の様子や採れたて野菜を使った料理などを、「Hanna-papaの菜園日記」にて発信しています。 現在は、プランターの限られた土の量で、どれだけ高品質な野菜が育てられるかを探求中! ■関連サイト:Facebook「Hanna-papaの菜園日記」、 2019年5月以前のブログ「Hanna-papaの菜園日記 2」 ■著書:『プランターで有機栽培1』(農文協)、『プランターで有機栽培2』(農文協)…続きを読む

-

- AGRI PICK 編集部

AGRI PICKの運営・編集スタッフ。農業者や家庭菜園・ガーデニングを楽しむ方に向けて、栽培のコツや便利な農作業グッズなどのお役立ち情報を配信しています。これから農業を始めたい・学びたい方に向けた、栽培の基礎知識や、農業の求人・就農に関する情報も。…続きを読む

畑や庭でオクラ栽培をしたい人はこちらをチェック

農業でオクラ栽培に挑戦したい人はこちらをチェック

オクラ栽培の監修は、プランター野菜栽培家の安藤康夫さん

プランター野菜栽培家。自宅のベランダと屋上のプランターでさまざまな野菜や果樹を栽培し、50品目達成。著書に『プランターで有機栽培1』(農文協)、『プランターで有機栽培2』(農文協)があり、栽培の様子や採れたて野菜を使った料理などを「Hanna-papaの菜園日記」にて発信しています。

プランター野菜栽培家。自宅のベランダと屋上のプランターでさまざまな野菜や果樹を栽培し、50品目達成。著書に『プランターで有機栽培1』(農文協)、『プランターで有機栽培2』(農文協)があり、栽培の様子や採れたて野菜を使った料理などを「Hanna-papaの菜園日記」にて発信しています。現在は、プランターの限られた土の量で、どれだけ高品質な野菜が育てられるかを探求中!

オクラをプランターで栽培する時期や育て方のポイント

暑さに強い夏野菜たちも40℃を超えると育ちにくくなってしまいますが、熱帯生まれのオクラは暑さを楽しむかのようにぐんぐん生長!猛暑日の多い日本の夏でも育てやすいのが特徴です。

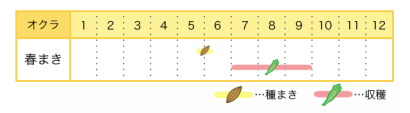

暑さに強い夏野菜たちも40℃を超えると育ちにくくなってしまいますが、熱帯生まれのオクラは暑さを楽しむかのようにぐんぐん生長!猛暑日の多い日本の夏でも育てやすいのが特徴です。栽培時期

・種まき:5月下旬~6月初旬

・種まき:5月下旬~6月初旬・収穫:7〜9月

※年間平均気温が12〜15℃の温暖(中間)地基準

栽培適温

25〜30℃プランターの設置場所

日当たりと風通しの良い場所にプランターを設置します。ただし、人工的な風は良くないため、エアコンの室外機の熱風が当たる場所は避けておきましょう。

プランターでオクラを育てるときのポイント

Point1. オクラの種は発根させてから直まきする

オクラの種皮は固いので、種まきの前に水に浸して、根を出しておきます。1つのプランターに数粒まいて、最終的に1株になるように間引きます。Point2. 支柱や防虫ネットは必要なし!

オクラは自立するため、支柱は不要です。虫もほとんどつかないため、防虫ネットも用意する必要はありません。オクラ栽培に必要なプランターのサイズ・土・肥料

オクラを育てる際に必要なものは、プランターと培養土、肥料のみです。

オクラを育てる際に必要なものは、プランターと培養土、肥料のみです。オクラ栽培に最適なプランターのサイズ|深さがあるプランターに!

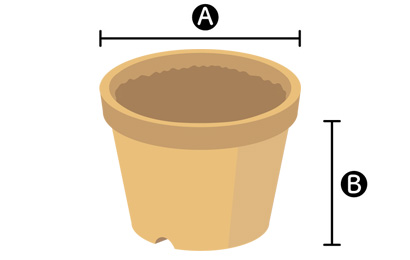

・A:直径30cm

・A:直径30cm・B:深さ30cm

オクラ栽培に適したプランターは、直径30cm、深さ30cmほどの10号サイズのもの。1つのプランターにつき1株ずつ育てるのがおすすめです。

おすすめのプランター

スリット鉢 10号

根が鉢の中でぐるぐると絡まらず、縦にまっすぐ育つ構造になっています。独自設計のスリットにより根が丈夫に育ち、また鉢上げ回数を減らすことができます。弾力があって壊れにくい硬質ポリ素材です。

| サイズ | 直径30×高さ26.5cm |

|---|---|

| 容量 | 約13.5L |

プランターでのオクラ栽培に適した土

プランターでオクラを育てるときは、市販の野菜用培養土を用意しましょう。おすすめの土

花ちゃん培養土 12L

花、野菜など何にでも使える万能培養土です。地力を高めるabコンポや、効き目が穏やかで肥効期間が長いIB肥料を配合しています。

| 容量 | 12L |

|---|

プランターでのオクラ栽培に適した肥料

肥料があらかじめ配合されている野菜栽培専用の培養土を使うなら、元肥は必要ありません。追肥用に油かす肥料を準備しておきましょう。おすすめの追肥用肥料

菜種油粕 2kg

有機質肥料の定番、油かす肥料です。アミノ酸が、野菜をおいしく、花を色鮮やかにしてくれます。緩効性で肥効が終わった後も腐植が土に残り、ふかふかになります。

| 容量 | 2kg |

|---|

プランターでのオクラの育て方|種まき・水やり・追肥など

オクラのプランターでの栽培方法を、種からでも苗からでも、わかりやすく紹介します!

オクラのプランターでの栽培方法を、種からでも苗からでも、わかりやすく紹介します!Step1.種まき前の準備

オクラの種は殻が固く吸水しにくい硬実種子のため、種まきをする前に一昼夜水かぬるま湯につけておくと発芽しやすくなります。

オクラの種は殻が固く吸水しにくい硬実種子のため、種まきをする前に一昼夜水かぬるま湯につけておくと発芽しやすくなります。

Step2. プランターへの種まき

5月下旬~6月初旬にプランターへ種まきをします。それよりも早く種まきをしたい場合は、ポットでの育苗が必要です。

5月下旬~6月初旬にプランターへ種まきをします。それよりも早く種まきをしたい場合は、ポットでの育苗が必要です。プランターへの土入れ&オクラの種をまく手順

1. プランターに鉢底石を敷いたら、その上から野菜用培養土を入れます。

1. プランターに鉢底石を敷いたら、その上から野菜用培養土を入れます。2. プランターの真ん中に深さ1cmくらいの穴をあけ、その中に種を3~5粒まいて土をかぶせます。

3. 種まきをする6月ごろはまだ暑くないので、水やりは1日1回でOK!

4. 本葉が1枚出たら一番元気なものを選び、ほかは間引きましょう。

▼鉢底石についての関連記事はこちら

4~5月のまだ肌寒い時期に種まきする場合|ポットでの育苗&プランターへの植え方

プランターへの直まきに最適なのは5月下旬以降ですが、その前に種まきをするなら、温度を保ちやすいポットで育苗するのがいいでしょう。

プランターへの直まきに最適なのは5月下旬以降ですが、その前に種まきをするなら、温度を保ちやすいポットで育苗するのがいいでしょう。1. 土を入れた直径7.5cm程度のポットに、深さ1cmの穴をあけ、その中に発根させたオクラの種を3~5粒まきます。本葉が出たら間引いて1本立ちさせます。

2. 気候が暖かくなった6月ごろ、または本葉が1枚以上出たら、1つのプランターに1株ずつ植え付けます。オクラの苗はデリケートなので、根を傷つけないよう、そっとポットから取り出しましょう。

3. 浅植えや深植えをする必要はなく、ポットと同じくらいの大きさの穴をあけて、ポットの土の高さで植え付けたら完了です。

▼育苗ポットについての関連記事はこちら

お手軽!販売されている苗の選び方と植え付け方

育苗に自信がない場合でも、オクラの苗は4~5月ごろに販売もされているので、購入して栽培が可能。濃い緑色で、太くしっかりしているものを選びましょう。植え付け方法は、ポットで育苗した場合と同じです。

育苗に自信がない場合でも、オクラの苗は4~5月ごろに販売もされているので、購入して栽培が可能。濃い緑色で、太くしっかりしているものを選びましょう。植え付け方法は、ポットで育苗した場合と同じです。Step3.水やりの頻度

オクラは盛夏に育つ野菜なので、朝夕2回、鉢底から流れ出るくらいたっぷりと水をあげましょう。

オクラは盛夏に育つ野菜なので、朝夕2回、鉢底から流れ出るくらいたっぷりと水をあげましょう。Step4.わき芽かき

主枝に栄養を行きわたらせるため、主枝と側枝の間に出てくる小さなわき芽は取る必要があります。出てきたわき芽は全て、はさみで切り落としましょう。

主枝に栄養を行きわたらせるため、主枝と側枝の間に出てくる小さなわき芽は取る必要があります。出てきたわき芽は全て、はさみで切り落としましょう。摘芯(摘心)は不要!

オクラをプランターで育てる場合、生長しても背丈は150~170cmほどの高さです。主枝を途中で摘んだりせず、しっかり生長させてあげましょう。

Step5.追肥

花が咲き始めたら、追肥を始めるタイミング。1週間に1度の頻度で、株の周囲に油かす肥料を半掴みくらいまきます。株元にはまかないようにしましょう。

花が咲き始めたら、追肥を始めるタイミング。1週間に1度の頻度で、株の周囲に油かす肥料を半掴みくらいまきます。株元にはまかないようにしましょう。

Step6.収穫のタイミング

オクラの実は、長さが7cm以上にならないうちに収穫しましょう!がくの付け根をはさみで切って収穫します。実が大きくなり過ぎると、硬くておいしくなくなります。また、収穫が早過ぎると種が入らず、特徴的なネバネバが感じられません。

オクラの実は、長さが7cm以上にならないうちに収穫しましょう!がくの付け根をはさみで切って収穫します。実が大きくなり過ぎると、硬くておいしくなくなります。また、収穫が早過ぎると種が入らず、特徴的なネバネバが感じられません。オクラの実が曲がったり、いぼが出ている

オクラの実が曲がってしまう「曲がり果」や、皮の表面にいぼができる「いぼ果」ができる場合もありますが、どちらも問題なく食べることができますよ。

オクラの実が曲がってしまう「曲がり果」や、皮の表面にいぼができる「いぼ果」ができる場合もありますが、どちらも問題なく食べることができますよ。「曲がり果」は養分や水分の過不足、「いぼ果」は日照不足や養分過多が原因かもしれません。日当たりを良くして、水やりや肥料の量に注意しましょう。

Step7.下葉かき

葉は下から上に向かって育っていくため、下にあるのは葉齢が進んだもの。実の生長に栄養を集中させるため、収穫と同時に実のすぐ下にある葉を取り除く、下葉かきという作業が必要です。風通しもよくなるため、害虫予防にもなります。

葉は下から上に向かって育っていくため、下にあるのは葉齢が進んだもの。実の生長に栄養を集中させるため、収穫と同時に実のすぐ下にある葉を取り除く、下葉かきという作業が必要です。風通しもよくなるため、害虫予防にもなります。Step8.種を採ってみよう!

翌年もオクラを育てるなら、種採りをしておくのがおすすめです。株が一番元気なときに、一番おいしそうな実を種用に選び、そのまま放置。鞘が茶色になるまで茎についたままにしておき、完熟させて収穫します。そのあとは鞘を天日干しして乾燥させ、種を取り出して来年まで保存しておきましょう。

翌年もオクラを育てるなら、種採りをしておくのがおすすめです。株が一番元気なときに、一番おいしそうな実を種用に選び、そのまま放置。鞘が茶色になるまで茎についたままにしておき、完熟させて収穫します。そのあとは鞘を天日干しして乾燥させ、種を取り出して来年まで保存しておきましょう。

Step9.オクラが収穫できなくなったら

秋になり気温が下がると、次第に花が咲かなくなり、オクラ栽培は終了です。株を適当なサイズにカットし、プランターを片付けましょう。

秋になり気温が下がると、次第に花が咲かなくなり、オクラ栽培は終了です。株を適当なサイズにカットし、プランターを片付けましょう。

オクラの密植栽培はプランターには不向き

オクラは、露地栽培だと2mを超えて木のように育ちます。そのため、株の養分を分散させて生長を抑える目的で、株間を通常よりも狭くする密植栽培を行う場合も。背丈が低く管理しやすいことに加えて、株数が多いので、小さめで柔らかい実がたくさん収穫できるというメリットがあります。

オクラは、露地栽培だと2mを超えて木のように育ちます。そのため、株の養分を分散させて生長を抑える目的で、株間を通常よりも狭くする密植栽培を行う場合も。背丈が低く管理しやすいことに加えて、株数が多いので、小さめで柔らかい実がたくさん収穫できるというメリットがあります。ただし、複数の株に栄養を行きわたらせるためには、土が多く必要です。大きなプランターを用意して土の量をできるだけ増やせるならいいかもしれませんが、ベランダや庭で行う家庭菜園のプランターの限られたサイズでは、大きく生長するオクラを密植栽培するのは難しいでしょう。

プランター栽培でオクラにつきやすい害虫と対策

アブラムシ

オクラにつきやすい害虫の1つ、アブラムシ。肥料を与え過ぎると発生しやすくなるため、追肥の量に気を付けましょう。

オクラにつきやすい害虫の1つ、アブラムシ。肥料を与え過ぎると発生しやすくなるため、追肥の量に気を付けましょう。アブラムシに関する関連記事はこちら

葉巻虫(ワタノメイガ)

葉巻虫は、オクラの葉を丸め、そこに巣を作る害虫です。大量に発生すると葉が食い荒らされてしまうため、丸まった葉を見つけたらすぐに摘み取りましょう。

葉巻虫は、オクラの葉を丸め、そこに巣を作る害虫です。大量に発生すると葉が食い荒らされてしまうため、丸まった葉を見つけたらすぐに摘み取りましょう。センチュウ

オクラはセンチュウに敏感で、被害を受けると根がこぶだらけになり、株がしおれたり育成が悪くなります。センチュウがついた場合には、栽培途中で防除する方法はありません。薬剤を使ったセンチュウの予防策もありますが、家庭菜園にはおすすめできません。オクラの株ごと引き抜き、土壌洗浄を試してみましょう。ネコブセンチュウに関する関連記事はこちら

土壌洗浄に関する関連記事はこちら

害虫対策にコンパニオンプランツを育てるのもおすすめ!

害虫対策として、近くでコンパニオンプランツを育てる方法もあります。オクラにおすすめのコンパニオンプランツは、葉の匂いにより防虫効果があるアフリカンマリーゴールドやシソ。マリーゴールドにはセンチュウ類を予防する効果もあります。

害虫対策として、近くでコンパニオンプランツを育てる方法もあります。オクラにおすすめのコンパニオンプランツは、葉の匂いにより防虫効果があるアフリカンマリーゴールドやシソ。マリーゴールドにはセンチュウ類を予防する効果もあります。コンパニオンプランツに関する関連記事はこちら

症状から見るオクラの害虫や病気に関する関連記事はこちら

プランターで育てやすい!オクラのおすすめ品種

主断面が五角形や六角形でスーパーなどでもよく見かける角オクラや、角のない丸オクラ、そのほかにも実が赤いものや花を食べる花オクラなど、オクラの種類は豊富。形が違えば歯ごたえも異なるため、いろいろな品種を育てて食べ比べてみるのも楽しいですよ!

主断面が五角形や六角形でスーパーなどでもよく見かける角オクラや、角のない丸オクラ、そのほかにも実が赤いものや花を食べる花オクラなど、オクラの種類は豊富。形が違えば歯ごたえも異なるため、いろいろな品種を育てて食べ比べてみるのも楽しいですよ!八丈島オクラ|大きくて柔らかい

15~20cmに生長する、大きなサイズの丸オクラ。柔らかでほんのりとした甘みがあるのが特徴です。生のまま食べることもできます。エメラルドオクラ|スマートで繊維質が少ない

8~10cmと八丈オクラよりも少し小さい丸オクラ。細身ですが、肉質はしっかりしています。レディーフィンガー|生食もOK

角オクラよりも淡いグリーンの丸オクラです。その名の通り、女性の指のようにほっそりとした形が特徴。実は12~15cmのサイズになりますが、大きくなっても硬くなりにくい品種で、生で食べることもできます。

ダビデの星|断面の形が特徴的

太くずんぐりとボリュームのある角オクラです。別名はスターオブデイビッド。断面が多角形の星型になることが、名前の由来です。肉厚で旨みをしっかり感じることができます。ベニー|鮮やかな紫紅色

茎や葉、花も赤みを帯びた、鑑賞用としても美しい紫紅色の角オクラ。加熱すると緑色になるため、もとの色味を活かせる生食で味わうのがいいでしょう。いぼ果になりにくいのも特徴です。オクラの品種についての関連記事はこちら

オクラのプランター栽培に関するQ&A

ここではオクラのプランター栽培で、よくある疑問について回答します!

ここではオクラのプランター栽培で、よくある疑問について回答します!Q. オクラの実はどれくらい大きくなる?

品種にもよりますが、収穫せずに放置していると30cmほどになることも!しかし、オクラは大きくなり過ぎると、さやが硬くなって食べられなくなるので注意しましょう。

Q. オクラの苗1本で何個くらいの実がなる?収穫量は??

上手に育てれば、苗ひとつで30個ほどの実が収穫できます。オクラの実付きを良くするには、定期的に肥料を与え、水切れも起こさないように管理することが大切です。また、プランター栽培よりも地植えのほうが株が大きく育ち、収穫量も多くなります。

Q. オクラ栽培に支柱は必要?

オクラは自立するため、支柱を立てなくても育てることができます。

Q. 浅いプランターでオクラ栽培は可能?

オクラは、地中深くまで根を張って草丈も高くなるので、浅いプランターは不向きです。30cmほどの深さがあるプランターで栽培しましょう。

Q. オクラに水をやりすぎるとどうなる?

オクラをプランター栽培にしている場合は、水やりは土の表面が乾いてから、たっぷり与えるのが大切。水やりしすぎると、土中の根が窒息状態になり、根腐れしてしまいます。特に発芽直後の幼苗は、水の与えすぎで立ち枯れ病になることもあるので注意しましょう。

Q. 枯れたオクラは復活できる?

一度水切れして枯れてしまったら、復活は難しいでしょう。水をやり過ぎた場合は、根腐れを起こして元気がなくなりますが、乾かし気味に管理すれば持ち直すこともあるので、様子を見てみましょう。ネコブセンチュウ類が根に寄生して枯れてしまうと復活は難しく、株を抜いて土壌も洗浄するしかありません。

Q. オクラは冬越し可能?

オクラは熱帯原産の植物で、冬の寒さに当たると枯れてしまいます。プランター栽培の場合、室内に取り入れれば冬越しできる可能性はありますが、翌年また同じように生育するとは限りません。手間を考えると、種を採取して株を更新したほうが手間はかかりません。秋に収穫が終わったら株は処分し、次の年に新しく種まきするか苗を植えましょう。

オクラのプランター栽培は初心者にもおすすめ!

暑さに強く虫もつきにくいオクラは、初心者にもおすすめの育てやすい野菜です。茹でたり焼いたりするのはもちろん、断面を活かして料理のアクセントにしたりと、夏の献立に幅広く活躍してくれること間違いなし!花も実も楽しめるオクラを、ぜひプランターで育ててみてはいかがですか。

暑さに強く虫もつきにくいオクラは、初心者にもおすすめの育てやすい野菜です。茹でたり焼いたりするのはもちろん、断面を活かして料理のアクセントにしたりと、夏の献立に幅広く活躍してくれること間違いなし!花も実も楽しめるオクラを、ぜひプランターで育ててみてはいかがですか。