目次

-

菜園家・ブルーベリー研究家

福田 俊東京農工大学農学部農学科卒。「どうすればおいしい野菜がたくさん採れるか」「いかにラクで楽しい野菜づくりができるか」を追求し、「フクダ流」自然農的有機栽培を実践。16平米という限られたスペースの市民農園で、年間50品目以上の野菜を有機・無農薬で栽培しています。監修を務めた家庭菜園誌や著書も多数。 ■関連サイト HP:http://www.fukuberry.com/ Youtube:https://www.youtube.com/user/f104ryo Instagram:https://www.instagram.com/fukuberry104/?hl=ja Twitter:https://twitter.com/29da104 facebook:https://www.facebook.com/toshi.fukuda.73 ■著書:『市民農園1区画で年間50品目の野菜を育てる本』(学研プラス)、『フクダ流家庭菜園術』(誠文堂新光社)、『福田さんのラクラク大収穫!野菜づくり』(学研パブリッシング)…続きを読む

一年中種まき&収穫が可能!ハダイコン栽培の特徴

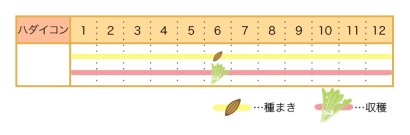

ハダイコンは年間通じて栽培でき、夏は種まきから収穫までの日数が短く、冬は長くなります。一度に種まきをせずに時期をずらして栽培すれば、一年中収獲できますよ。

ハダイコンは年間通じて栽培でき、夏は種まきから収穫までの日数が短く、冬は長くなります。一度に種まきをせずに時期をずらして栽培すれば、一年中収獲できますよ。栽培カレンダー

気温が10℃以下の冬場は、ビニールトンネルの中で栽培しましょう。 ・種まき:1~12月

・種まき:1~12月・収穫:1~12月

※年間平均気温が12〜15℃の、温暖(中間)地基準です。

種をまいてから収穫できるまでの期間の目安

・春:1カ月

・春:1カ月・夏:3週間

・秋:1カ月

・冬:2カ月

栽培適温

15〜20℃連作障害

堆肥を十分入れて、有機質たっぷりの土づくりができていれば連作障害は出ません。どんな堆肥を入れたらいいかわからない場合は、市販のミックス堆肥などでも大丈夫です。下の「ハダイコンの栽培方法」の中でも詳しい土づくりを紹介しています。ハダイコン栽培時に気をつけたい!2つのポイント

Point1. 防虫ネットは必須!

芽が出てからは害虫がつきやすく、特に春先はアブラムシやアオムシ、ナガメの食害に遭いやすいハダイコン。種まき直後に防虫ネットをしっかりかけて、侵入を防ぎましょう。Point2. 暑さや寒さへの対策はできるだけしよう

夏の高温期は葉が日光で焼けてしまわないように、防虫ネットの上から遮光ネットをかけ、日よけをするときれいな葉が収穫できます。冬場は栽培適温を保つために、ビニールトンネルをしてあげるといいですよ。地植えでもプランターでもできる!ハダイコンの栽培方法

Step1. 用意するもの

ハダイコンの種と、土づくりや栽培に必要な道具を用意しましょう。

ハダイコンの種と、土づくりや栽培に必要な道具を用意しましょう。Step2. 土の準備

地植えの場合

1. 畝を作る場所の土に、1平方メートルあたり5kgの堆肥を混ぜ合わせます。石や土の塊があれば取り除いておきましょう。2. 1平方メートルあたり300g程度のボカシ肥、カキ殻石灰か草木灰を一握り上からまいて、レーキやスコップを使ってしっかりぜておきましょう。 堆肥やぼかし肥料などは市販の以下のようなもので大丈夫です。

3. 幅70cm、高さ10cmの畝を作ります。表面を板やクワでならしましょう。

有機質たっぷりの基本の土づくりや、畝の作り方をもっと詳しく見る!

プランターの場合

1. プランターを準備します。深さは15cm以上の物で、少量でいい場合は小さいサイズ(12~20Lのプランター)、たくさん収穫したいなら大きいサイズ(30~40Lのプランター)など、栽培したい量によってプランターの大きさは決めましょう。2. 根腐れを防止するため、鉢底石を底に敷き、市販のプランター用園芸培土を縁から2cm下の高さまで入れます。

Step3. ハダイコンの種まき

地植えの場合

1. 支柱の端や移植ごてなどを使って、畝の上に1cmの深さのまき溝を15cm間隔で作ります。

1. 支柱の端や移植ごてなどを使って、畝の上に1cmの深さのまき溝を15cm間隔で作ります。 2. 溝の中に種を2~3cm間隔で、すじまきしていきます。

2. 溝の中に種を2~3cm間隔で、すじまきしていきます。3. 土を1cm程度かぶせて、手の平で軽く鎮圧します。

4. 種が流れないように、上からゆっくり水をまきます。

プランターの場合

奥行きが20cm以上のプランターなら2条まきできます。まき溝は1cmの深さ、溝と溝の間隔は7cmにし、地植えと同じ方法ですじまきしましょう。Step4. 害虫予防のために、不織布か防虫ネットをかける

ハダイコンはアブラナ科なので、菜っ葉を食べるナガメ(カメムシ)、アブラムシ、アオムシ、カブラハバチ、ハイマダラノメイガなどの害虫がつきやすくなるので、防虫ネットなどで対策をしましょう。

ハダイコンはアブラナ科なので、菜っ葉を食べるナガメ(カメムシ)、アブラムシ、アオムシ、カブラハバチ、ハイマダラノメイガなどの害虫がつきやすくなるので、防虫ネットなどで対策をしましょう。1. 種まきが終わったら、すぐに上から不織布をかけましょう。

2. 芽が出てきたら不織布をはずし、トンネル支柱を使ってドーム型に防虫ネットを設置しましょう。穴が空いていたり裾の部分に隙間があると、そこから入り込み、防虫ネットの中で繁殖してしまうので、隙間なく張るようにしてくださいね。

防虫ネットの張り方はこちら

害虫の詳しい予防や対策はこちら

Step6. 水やり

地植えの場合

日常の雨で十分育ちますが、土の表面が極端に乾燥していたら水を与えましょう。プランターの場合

乾燥しやすいので、水切れしないように水やりはまめにしましょう。土の表面を触り乾燥していたら水やりのタイミングです。受け皿に水が出るくらい与えます。

乾燥しやすいので、水切れしないように水やりはまめにしましょう。土の表面を触り乾燥していたら水やりのタイミングです。受け皿に水が出るくらい与えます。季節ごとの水やりの頻度

・春と秋:朝1回/1日・夏:朝・夕方=2回/1日

・冬:朝1回/2~3日

Step7. ハダイコンの間引き

基本的には間引きは不要です。ただし、葉が触れ合ってかなり窮屈なときは、風通しが悪くなり害虫や病気の発生原因になるので、株間7~8cmになるように間引きしましょう。間引きしたハダイコンも食べられますよ!

基本的には間引きは不要です。ただし、葉が触れ合ってかなり窮屈なときは、風通しが悪くなり害虫や病気の発生原因になるので、株間7~8cmになるように間引きしましょう。間引きしたハダイコンも食べられますよ!Step8. 追肥

地植えの場合

元肥をしっかり投入していれば追肥は不要です。余計に与えると害虫が寄ってくる可能性があるので、収獲まで焦らずに生育をゆっくり見守りましょう。プランターの場合

水やりを兼ねて、以下のような液肥を水に薄めて週1回程度与えましょう。株を押さえながら、葉に液肥が直接かからないようにまんべんなく土にかけます。Step9. 収穫のタイミング

20〜25cmの大きさになったら収獲します。株元をカットするか、根も食べられるため根ごと引き抜いてもOK! 収穫後にまたすぐに同じ場所で栽培を開始できるのが、ハダイコンの良いところですね。

20〜25cmの大きさになったら収獲します。株元をカットするか、根も食べられるため根ごと引き抜いてもOK! 収穫後にまたすぐに同じ場所で栽培を開始できるのが、ハダイコンの良いところですね。育てやすいハダイコンの品種 3選

美菜|生でもおいしい

夏まきで20~30日、冬まきで60~70日程度で短期間で収獲できます。産毛も少なく生でもおいしく食べられます。「おいしい(美味しい)菜っ葉」というのが、美菜という名前の由来だそう。ハットリくん|生育が早く旺盛

生育が旺盛で、冬の栽培でもよく育ちます。色鮮やかで、ダイコン臭がほとんどなく、とても食べやすいですよ!葉大臣|スピード収獲

ハダイコンの中でも、特に短期間で収獲できる品種で、夏まきが約25日、冬まきで約40日で収穫ができます。短期間で収獲をしたい人に最適。ハダイコンのおすすめの食べ方やレシピ

クセもなくやわらかい採れたてのハダイコン。食感や風味を存分に味わうために、あっさりした漬物や加熱する時間が短い料理など、調理法がシンプルなレシピがおすすめです。

クセもなくやわらかい採れたてのハダイコン。食感や風味を存分に味わうために、あっさりした漬物や加熱する時間が短い料理など、調理法がシンプルなレシピがおすすめです。ハダイコンのごま和え|調味料と混ぜるだけ

好みのかたさでハダイコンを下茹でします。すり鉢でゴマとタレをあわせて、そこにハダイコンを入れ混ぜあわせればできあがり!ハダイコンの風味がしっかり味わえます。クックパッド「葉大根のごま和え」

ハダイコンと卵の炒めもの|彩りがきれい!

ハダイコンをさっと茹でて、食べやすい大きさにカットします。卵をフライパンで半熟程度に炒めたら、茹でておいたハダイコンを入れるだけ!栄養たっぷりで、彩り豊かな炒めものに。クックパッド「葉大根と卵の炒めもの」

どんどん収穫できておいしい!手軽にできるハダイコン栽培

初心者でも栽培が簡単なハダイコンは、収穫しながら次々に種まきができて一年中育てられるのが魅力!ただし、害虫がつきやすい野菜なので、防虫ネットなどの早めの対策と日々の観察が栽培のコツですよ。

初心者でも栽培が簡単なハダイコンは、収穫しながら次々に種まきができて一年中育てられるのが魅力!ただし、害虫がつきやすい野菜なので、防虫ネットなどの早めの対策と日々の観察が栽培のコツですよ。