目次

-

庭師

野添 匠青森県八戸市出身。2017年から2年半、カナダのトロントで造園を学び、2020年に株式会社みちのく庭園入社。生け花を通じて植栽のインスピレーションをもらうことも。趣味はサーフィン。 「庭職人としてのルーツは“洋”ですが、自分の中にある“和”とうまく融合させて、日本人の心ある庭を作庭するのが夢。また、街の緑を増やし、地球と人に優しい環境をつくっていきたいと思っています。」 ■みちのく庭園HP:https://michinoku-teien.com/ ■Instagram:https://www.instagram.com/nzetkm/…続きを読む

ニッサボク、スズランノキとともに、世界三大紅葉樹に数えられるニシキギ。秋になると木全体が鮮やかな深紅に染まる姿は、とても魅力的です。日本各地に自生するニシキギは、日本の気候風土に適しているので丈夫で育てやすく、庭木にもぴったりなんですよ。

ニシキギの基本情報と鑑賞や剪定など手入れの時期

ニシキギはニシキギ科ニシキギ属の落葉低木で、日本や朝鮮半島など、アジアの温帯地域に広く自生しています。同じニシキギ科ニシキギ属には、生垣としてよく使われるマサキや、オレンジ色の果実が目を引くマユミ、小さくかれんな花が風に揺れる様が美しいツリバナなどがあります。

ニシキギの学名や科、属など基本情報

| 英語名/学名 | Burning Bush,Cork Bush, Winged Spindle Tree, Winged Euonymus / Euonymus alatus |

| 科・属 | ニシキギ科・ニシキギ属 |

| 特性・形態 | 落葉性低木 |

| 樹高 | 3m |

| 原産地 | 日本(北海道、本州、四国、九州)、朝鮮半島、中国東北部 |

| USDA zone | 4a~9b |

| 耐寒性 | 強い |

| 耐暑性 | 強い |

| 耐陰性 | 強い |

USDA zone とは

United States Department of Agriculture Plant Hardiness Zone(米国農務省 植物の耐寒性地帯)の略。米国農務省が開発した、寒さの段階を13のレベルに分け、植物の耐寒性レベルを数値とマップで明瞭化した指標です。造園やガーデニングをするうえで、植物がどの地域で、どれくらいの寒さまで耐えられるのかを確認するために使います。日本では気象庁の観測データを元に、都道府県市町村ごとにレベル分けされています。※指標は、植物を屋外で育てたときの目安。

参考:Japan Plant Hardiness Zone

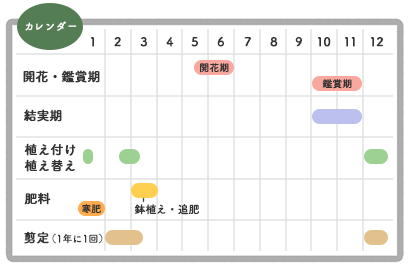

ニシキギの鑑賞や剪定など手入れの時期

- 開花期:5月中旬~6月

- 結実期:10~11月

- 鑑賞期:10〜11月(紅葉)

- 植え付け、植え替え:12〜1月上旬、2月中旬~3月上旬

- 肥料:1月(寒肥)、3月(鉢植え・追肥)

- 剪定:12〜3月中旬

ニシキギの花、実、枝、葉の特徴|画像つきで詳しく紹介!

ニシキギというと鮮やかな紅葉に目がいきがちですが、よく見てみると、小さなかわいらしい花を咲かせたり、美しい実がなったりと、ほかにも魅力がいっぱい。花や実、葉などの特徴がわかると、近縁種との見分けも簡単にできるようになります。

ニシキギの花

ニシキギの花は5月中旬~6月に咲きます。新芽と同じような淡い黄緑色の花弁で、5mmほどと小さく目立ちにくいですが、4枚の花弁からなる花は、清楚な美しさがあります。花は雄花・雌花があり、雌花の方が花弁が離れていて、一回り大きく見えます。

ニシキギの実

花の咲いた後、黄緑色だったニシキギの実は、晩秋の紅葉のころに濃い赤色になり、果皮がはじけて中からオレンジ色の種子が顔を出します。このニシキギの種子には毒性があり、人間が食べると腹痛、嘔吐、下痢などの症状を引き起こすことがあります。

ニシキギの葉

ニシキギの葉は3~5cmほどの大きさの先がとがった楕円形で、葉の縁には細かな切れ込み(鋸歯)があり、枝から2枚が対になって出ています。10〜11月に紅葉し、冬期は落葉しますが、3月下旬くらいに芽吹いて新しい葉を広げます。新芽を山菜として食する地域もあります。

ニシキギの枝

ニシキギの枝には、コルク質で板状の突起物がついています。この突起物は「翼(よく)」と呼ばれ、ほかの近縁種でもみられない、ニシキギ特有のものです。翼は若い枝に多く見られますが、何のためについているのか、よくわかっていません。ニシキギの枝は見た目の面白さやその存在感から、生け花やフラワーアレンジメントの花材としても利用されています。

ニシキギの剪定の仕方|正しい剪定の時期やきれいな姿を楽しむコツ

ニシキギは、剪定しないで放っておくと、枝が伸び過ぎて間延びした形になったり、あちらこちらに伸びた枝で樹形が乱れたりしてしまいます。適切な時期にポイントをおさえた剪定をして、きれいな姿のニシキギを楽しみましょう。

ニシキギの剪定は年1回

ニシキギの生長はそれほど早くありませんが、萌芽力(ほうがりょく※)が強く、枝が混みやすい木です。すっきりとした樹形を保つためには、剪定が不可欠。年1回、定期的に剪定をして風通しを良くすることで、病害虫の予防にもなりますよ。

ニシキギの剪定は休眠期の12~3月中旬に

ニシキギの剪定は、葉が落ちて休眠している12~3月中旬に行うのが基本。ただし、徒長枝を切り詰めたり、生垣の形を整えたりするために、4~11月の生育期に軽めの剪定してもOKです。ただしこの間は、時期によって花芽や実を切ってしまうことがあるので注意してください。

休眠期に間引いてすっきりとした樹形に

萌芽力が強く、枝が混みやすいニシキギは、落葉して休眠している時期に剪定して、しっかり形を整えるのが基本。生育期に刈り込んだ生垣も、休眠中に不要な枝などを間引いて風通しを良くしておきましょう!

不要な枝など、剪定の基本に関する記事はこちら

剪定するときは下の方から大胆に

ニシキギは萌芽力が強いため、剪定したところからたくさんの芽が吹いてしまいます。先端の方を止めるだけでは、そこから放射状に芽吹いてさらに樹形が乱れてしまうことも。すっきりとした樹形にするためには、混みあっている部分の枝を根元から大胆に切り取りましょう。

プロが教える!ニシキギの育て方&植え方のポイント5つ

ニシキギは丈夫で育てやすい庭木ですが、美しい紅葉を楽しむためや、元気に育てるためにはいくつかのポイントがあります。育て方のコツをおさえて、可憐な花や紅葉と実のコントラストなど、さまざまなニシキギの魅力を堪能しましょう。

Point1.きれいな紅葉を楽しみたいなら日当たりのいいところに

ニシキギは耐陰性があり、日陰から日なたまで、場所を選ばない庭木です。ただし美しい紅葉を楽しみたいときには、発色を良くするためになるべく日当たりの良いところに植えましょう。

Point2.植えてから1年はしっかりと水やりを

ニシキギは比較的乾燥に強い木ですが、植えてから根付くまでの1年間は、乾いたらしっかりと水をあげてください。2年目以降は雨にお任せして大丈夫です!

Point3.肥料は年1回、寒肥に緩効性肥料を

ニシキギは多肥を好みません。肥料を与え過ぎると、生長が良過ぎて枝が間延びしてしまうことがあるので、年に1回、1月に緩効性肥料を与える程度にとどめておきましょう。鉢植えの場合は、3月ごろに芽吹きのために追肥をしてもOKです。

Point4.カイガラムシに注意

ニシキギは比較的、病害虫に強い庭木ですが、カイガラムシがつくことがあります。見つけ次第、除去したり捕殺するか、広範囲の場合は薬剤を散布して対応しましょう。5~7月に幼虫がいる場合が多いので、この時期に月に2~3回薬剤散布すると、効果が出やすいです。

カイガラムシの関連記事はこちら

おすすめのカイガラムシ退治の薬剤はこちら

ハダニの関連記事はこちら

おすすめのハダニ退治の薬剤はこちら

Point5.すっきりとした樹形の木と相性抜群!

ニシキギはどちらかというと、メインの木に添えるように、脇役として植えられることが多い木です。良く葉が茂ってボリュームが出やすいニシキギは、葉数が少ない、涼しげな樹形の木と高相性。逆に葉数が多い者同士で組み合わせると、少しうるさい印象になりがちです。

アオダモの育て方など関連記事はこちら

モミジの種類や育て方などの関連記事はこちら

小型品種は盆栽や鉢植えにも!おすすめのニシキギの品種

ニシキギは低木に分類されますが、条件次第では、3mくらいの大きさになることもあります。品種改良によって1mくらいで生長がとまる小型品種もあるので、植える場所によって好きな品種を選びましょう!

小型品種の代表|ニシキギ コンパクタ

ニシキギの小型品種を代表するニシキギ コンパクタ。樹高が1.0~1.5mと、通常のニシキギの半分以下のサイズなので、鉢植えで楽しむこともできます。良く枝分かれして茂りやすいのも特徴です。

おすすめのニシキギ コンパクタの苗木

忘れられない美しさ|ニシキギ アンフォゲッタブルファイヤー

名前の通り、燃え盛るように真っ赤に紅葉した姿が魅力の品種です。小さな葉が密生し、小型品種なので樹高も1.5~2.0m程度と、全体的にコンパクトに育ちます。コンテナガーデンなど、狭い場所に向いています。

翼がないニシキギ|コマユミ

ニシキギの特徴である、枝の翼がないものを「コマユミ」と呼んでいます。翼がない分、樹形全体がすっきりしている印象です。枝の形状以外はニシキギと同じなので、可憐な花や美しい紅葉などを楽しめます。

おすすめのコマユミの苗木

ニシキギを庭に植えて美しい紅葉を楽しもう!

美しい紅葉や鮮やかな実、可憐な花を楽しめるニシキギはまさに庭の名脇役です。定期的な剪定ですっきりした樹形を維持して、ほかの木との組み合わせを楽しみましょう!