目次

-

- AGRI PICK 編集部

AGRI PICKの運営・編集スタッフ。農業者や家庭菜園・ガーデニングを楽しむ方に向けて、栽培のコツや便利な農作業グッズなどのお役立ち情報を配信しています。これから農業を始めたい・学びたい方に向けた、栽培の基礎知識や、農業の求人・就農に関する情報も。…続きを読む

剪定とは?効果やメリット

剪定(せんてい)とは、伸び過ぎた枝や込み入った枝を切る作業のことです。いらない部分を取り除くことで、植物がエネルギーを無駄に消耗するのを防ぎ、必要な部分に効率よく栄養を行き渡らせます。

剪定(せんてい)とは、伸び過ぎた枝や込み入った枝を切る作業のことです。いらない部分を取り除くことで、植物がエネルギーを無駄に消耗するのを防ぎ、必要な部分に効率よく栄養を行き渡らせます。見た目が美しくなる

観賞用の木や草花の場合、枯れてしまった部分や茂りすぎた部分を取り除くことで、見た目を美しく整える意味があります。花がよりきれいに、実もおいしくなる

果樹や花木の場合、育てる枝を絞ることで花や実に栄養が行き渡るようになり、花がよりたくさん咲いたり、果実が大きくおいしく生長する助けになります。病気の予防になる

多くの植物は風通しが悪いと、病気や害虫の被害を受けやすくなります。剪定をすることで風通しが良くなり、これらの予防につながるのもメリットです。剪定の種類

大きく分けて、植物がぐんと生長する前に行う冬剪定と、メンテナンスのように行う夏剪定の2種類があります。剪定は、基本的には毎年行います。冬剪定・強剪定

「冬剪定」「強剪定」とは、植物が葉を落としている12~3月ごろに行う剪定のことです。新しい芽が芽吹き、どんどん生長していく暖かなシーズンに備えて、不要な枝や葉を大胆にカットします。多くの植物は、このシーズンの剪定作業が基本になるので、「基本剪定」とも言います。

「冬剪定」「強剪定」とは、植物が葉を落としている12~3月ごろに行う剪定のことです。新しい芽が芽吹き、どんどん生長していく暖かなシーズンに備えて、不要な枝や葉を大胆にカットします。多くの植物は、このシーズンの剪定作業が基本になるので、「基本剪定」とも言います。透かし剪定

樹木の冬剪定で行う作業の一つです。弱い枝や古い枝を枝元から切り、今の樹形を維持したまま、混み合った部分や不必要な部分をすっきりさせます。切り戻し

枝や茎を途中で切り、短くする剪定のこと。不格好に徒長するのを防ぎたいときはもちろん、花が少なくなってきたときにも有効です。分枝が促進されるので、花の数や葉の数が増え、こんもりと広がりのある株に仕立てることができます。夏剪定・軽剪定

がっつり強めに枝を切る冬剪定に対して、初夏~秋に軽く行う剪定を「夏剪定」や「軽剪定」と呼びます。日当たりや風通しの改善、害虫予防などが目的です。また、花後2カ月以内に行うことで、花や実付きをアップさせる効果もあります。

がっつり強めに枝を切る冬剪定に対して、初夏~秋に軽く行う剪定を「夏剪定」や「軽剪定」と呼びます。日当たりや風通しの改善、害虫予防などが目的です。また、花後2カ月以内に行うことで、花や実付きをアップさせる効果もあります。わき芽かき

メインの枝や茎から出ている脇芽を摘み取る作業です。こうすることでメインの枝や茎の生育が促されます。わき芽を減らさないと大きな実がつかない野菜や、果樹に対して行います。摘花・摘果

花や大きくなる前の果実を摘み取る作業のこと。もったいなく感じられるかもしれませんが、栄養の届け先が絞られるので、残った実や花がより大きくなります。果樹の場合、苗が小さいうちは実をつけさせないことで、株の生育を促すのが一般的な育て方です。剪定すべき時期とタイミング

庭木

庭木は冬に葉を落とす「落葉樹」か、一年中葉っぱが落ちない「針葉樹」かによって、適している剪定のタイミングが少し違います。

庭木は冬に葉を落とす「落葉樹」か、一年中葉っぱが落ちない「針葉樹」かによって、適している剪定のタイミングが少し違います。| 落葉樹 | 落葉中の晩秋~芽吹き前の休眠期 |

| 針葉樹 | 新芽の前の3月下旬~4月(強剪定) 伸びた新芽が成熟して固まる7~8月、10~11月(軽剪定) |

花木

花を咲かせる庭木の場合は、開花が終わった直後のタイミングで基本剪定をしましょう。枝に花が付く場所は種類によって決まっており、これを「着花習性」といいます。花後すぐに剪定してしまえば、来年花芽が付くはずの場所をうっかり切ってしまうことがありません。

花を咲かせる庭木の場合は、開花が終わった直後のタイミングで基本剪定をしましょう。枝に花が付く場所は種類によって決まっており、これを「着花習性」といいます。花後すぐに剪定してしまえば、来年花芽が付くはずの場所をうっかり切ってしまうことがありません。ライラック、ハナミズキ、ツツジ、ツバキなどは、枝の先端に花が咲くタイプ。ウメ、モモ、サクラなどは、側面の芽から花が咲きます。

果樹

果樹にとって剪定作業はとても重要です。基本的には、休眠中の12~2月ごろに枯れ枝や混み合った枝を切ります。とはいえ、種類によって適した時期や切るべき場所が違い、果実の出来不出来に大きな影響を与えるので、よく調べて行いましょう。また、苗を購入した1~2年目は花芽を切り、実をつけさせないことで、木の生長に専念させるのが一般的です。

果樹にとって剪定作業はとても重要です。基本的には、休眠中の12~2月ごろに枯れ枝や混み合った枝を切ります。とはいえ、種類によって適した時期や切るべき場所が違い、果実の出来不出来に大きな影響を与えるので、よく調べて行いましょう。また、苗を購入した1~2年目は花芽を切り、実をつけさせないことで、木の生長に専念させるのが一般的です。どの枝を切ったらいい?

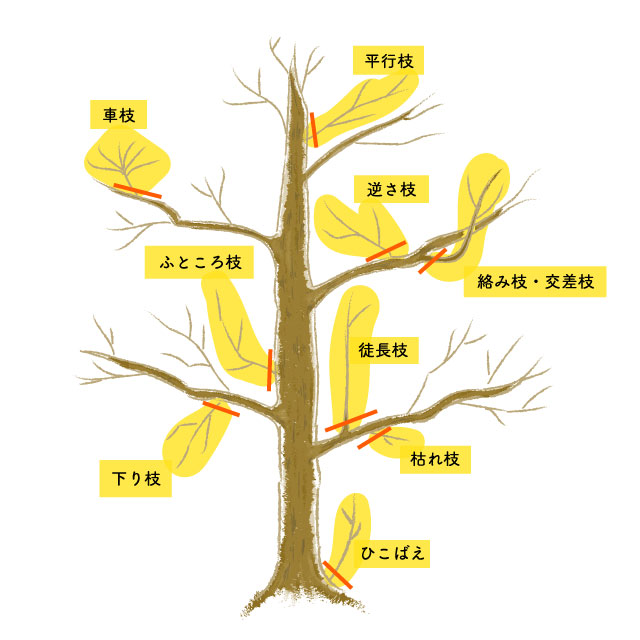

いざ剪定しようと思っても、切るべき枝や場所など、やはり迷ってしまいますよね。このイラストに描かれているような枝を見つけたら、迷わず優先的に切ってしまいましょう!

平行枝

狭い範囲で外側にまっすぐ平行に伸びている自然な枝も、狭い範囲に密集してしまっているのであれば、優先的に切ります。徒長枝・立ち枝

幹や主枝から、まっすぐ上にピンと伸びる枝。他の枝に重なったり樹形が乱れるのはもちろんですが、養分が必要のない枝にとられてしまうのを止める意味でも切りましょう。車枝

一カ所から何本も出過ぎてしまっている枝も全て切り取るか、1本だけ残してすっきりさせます。全部残しておいても、花や葉がそれぞれに十分付きません。逆さ枝

木の内側、つまり幹の方向に向かって生えてしまっている枝です。ほかの枝と重なるので切ります。枝分かれしている部分のすぐ上でカットしてください。枯れ枝(元気がない枝、病気の枝)

枯れている枝や、元気がなくて弱々しい枝。そのままにしておくと見た目が悪いだけでなく、病気や病害虫の温床になってしまう可能性もあります。ふところ枝

木の内側に生えている短い枝のことです。そのまま残しておいても、日光があまり届かないので生長しにくく、木の内側が混み合う原因になります。害虫の温床になりやすいのも問題です。骨格となる枝を残して、枝の元から切り取りましょう。絡み枝・交差枝

必要な枝に絡みついている枝や、クロスするように重なって邪魔な枝は、残しておかずに枝の付け根から切りましょう。日光が充分に行き届かず、葉付き・花付きともに悪くなってしまいます。見た目もごちゃごちゃしていて美しくありません。下がり枝

地面に向かって垂れ下がるように伸びている、下向きの枝です。これもほかの枝と重なるので、「逆さ枝」と同じように枝分かれしている部分からカットしましょう。ひこばえ

ひこばえとは、根元から脇芽のようにひょろひょろと出ている枝のこと。本体へ回る栄養を奪ってしまうので、これも剪定してください。根元をすっきりさせ、株の上部にボリュームをもたせたほうが格好いい仕上がりになりますよ。知ってほしい!剪定のコツ

外芽を優先的に残す!

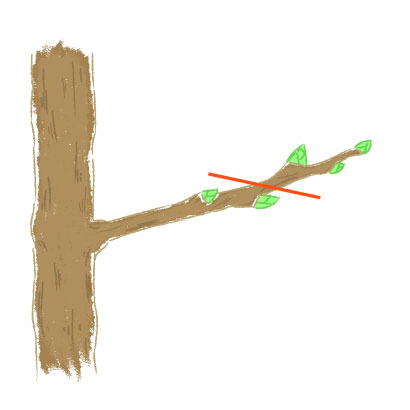

生長すると内側へ枝が伸びていく芽を「内芽」、外側へ伸びていく芽を「外芽」といいます。内芽は将来、逆さ枝や立ち枝になってしまい、主枝の邪魔をする可能性大!自然な枝ぶりになりやすい外芽を優先して残すようにしましょう。枝の途中から切り戻すときは、外芽が生えている場所の少し上で切ります。切り口が芽と近すぎると、養分が行き渡らず枝先が枯れることがあるので注意しましょう。

生長すると内側へ枝が伸びていく芽を「内芽」、外側へ伸びていく芽を「外芽」といいます。内芽は将来、逆さ枝や立ち枝になってしまい、主枝の邪魔をする可能性大!自然な枝ぶりになりやすい外芽を優先して残すようにしましょう。枝の途中から切り戻すときは、外芽が生えている場所の少し上で切ります。切り口が芽と近すぎると、養分が行き渡らず枝先が枯れることがあるので注意しましょう。樹形を乱す枝は、付け根から1〜2cm残して切る!

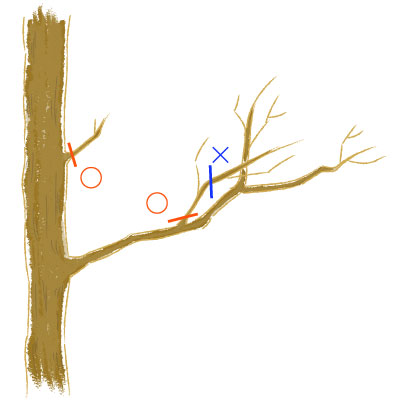

枯れ枝や交差枝などを切るときは、枝の付け根から1〜2cmを残した所から切ってください。これは、切られた跡を修復する細胞を残しておくためです。不要枝とはいえ根元ギリギリで切ってしまうと、修復細胞までも切り落としてしまい、切り口から菌が入ってしまう可能性もあります。

枯れ枝や交差枝などを切るときは、枝の付け根から1〜2cmを残した所から切ってください。これは、切られた跡を修復する細胞を残しておくためです。不要枝とはいえ根元ギリギリで切ってしまうと、修復細胞までも切り落としてしまい、切り口から菌が入ってしまう可能性もあります。ただし、伸びて欲しくない枝をそれ以上長く残しておくと、その部分から新しい芽が出て、また樹形が乱れてしまうので注意しましょう。

この順番で切れば大丈夫!剪定の手順

Step1. 元気がない枝を切る

枯れかかっている枝や、葉っぱがほとんど付いていない弱々しい枝から剪定をスタートさせます。以前の剪定で切り残した部分があれば、それも取り除きましょう。Step2. 邪魔な枝を切る

元気がない枝を切り終わったら、主枝(しゅし)に対して邪魔な枝を切ります。主枝とは、一番太い幹(主幹)から直接枝分かれしている太めの枝のことで、木の骨格となる部分です。邪魔な枝がどれかは、一つ前の項目「どの枝を切ったらいい?」を参考にしてください。Step3. 全体のバランスを見て、すっきりさせる

仕上げに木全体のバランスを見て、枝が込み合ってしまっている部分を間引くように剪定しましょう。枝が混み合ったままだと、病害虫が発生しやすくなります。優先的に切ったほうがいいのは、枝の間隔が狭いところ、細い枝がいくつも生えているところなどです。どの程度まで間引くかは、その木が剪定に強いかどうかを確認した上で決めてください。芽吹く力が強い木は、かなり強めに刈り込んでも枯れませんが、あまり剪定しないほうがいい木もあります。

剪定に必要な道具

剪定に使う刃物は専用のものが販売されています。どのくらい太い枝なのか、樹形を整えたいのか、実を大きくしたいのかなど、目的に応じた種類のものを選びましょう。

剪定に使う刃物は専用のものが販売されています。どのくらい太い枝なのか、樹形を整えたいのか、実を大きくしたいのかなど、目的に応じた種類のものを選びましょう。草花なら「剪定鋏(せんていばさみ)」

草花の切り戻しや摘心なら、「剪定鋏」で充分。簡単に言うとガーデング用の小型鋏で、ハーブや野菜の収穫にも使うことができます。剪定鋏の切断能力徹底比較の特集はこちら!

樹木なら「高枝切鋏(たかえだきりばさみ)・ノコギリ・ヘッジトリマー」

庭木は枝が太いので、剪定鋏ではうまく切れません。刃が大きい高枝切鋏やノコギリなどを使いましょう。表面を平らにしたい生け垣や、まんまるの形に整えたい庭木には、ヘッジトリマー(バリカン)が便利。電気の力で一気に剪定できます。

庭木は枝が太いので、剪定鋏ではうまく切れません。刃が大きい高枝切鋏やノコギリなどを使いましょう。表面を平らにしたい生け垣や、まんまるの形に整えたい庭木には、ヘッジトリマー(バリカン)が便利。電気の力で一気に剪定できます。編集部おすすめの高枝切鋏・電動ノコギリ・ヘッジトリマーはコレ!選び方や使い方も。

剪定はプロの業者に依頼してもOK

剪定にどうしても不安がある場合は、プロに依頼してもOK!安い業者さんなら、1本1,000円くらいからカットしてもらえます。単に切るだけではなく、切り口を腐りにくくする殺菌剤を塗ってもらえたり、手入れが難しい松のような庭木も美しい樹形に整えてくれたりと、お願いするメリットは豊富です。

剪定にどうしても不安がある場合は、プロに依頼してもOK!安い業者さんなら、1本1,000円くらいからカットしてもらえます。単に切るだけではなく、切り口を腐りにくくする殺菌剤を塗ってもらえたり、手入れが難しい松のような庭木も美しい樹形に整えてくれたりと、お願いするメリットは豊富です。