目次

-

庭師

野添 匠青森県八戸市出身。2017年から2年半、カナダのトロントで造園を学び、2020年に株式会社みちのく庭園入社。生け花を通じて植栽のインスピレーションをもらうことも。趣味はサーフィン。 「庭職人としてのルーツは“洋”ですが、自分の中にある“和”とうまく融合させて、日本人の心ある庭を作庭するのが夢。また、街の緑を増やし、地球と人に優しい環境をつくっていきたいと思っています。」 ■みちのく庭園HP:https://michinoku-teien.com/ ■Instagram:https://www.instagram.com/nzetkm/…続きを読む

-

- 柴﨑 光一

リゾートガーデンスタイル専属の庭師×Webコンテンツクリエイター。 カナダのトロントで造園士を、その後日本で花屋のバイヤー・鉢物の管理・アドバイザーを経験した後、ヤシの木を主体とするリゾート・ドライガーデンの造園士に。 現在は、リゾートガーデンスタイルの社会福祉施設・DOG CAFEの専属庭師に加え、畑の開拓・管理、SNSも兼務。 植物を専門とするWebコンテンツクリエイター、ガーデニング商品の監修者としても活躍中。 幼いころから生き物やもの作りが大好きで、庭木・草花・観葉植物を使ったガーデニングの世界を開拓しています。 日本とカナダでの造園・庭師の経験に加え、趣味の植物やコケの収集、植物アート作りを生かして、 みなさんに植物や庭の魅力をお届けします!…続きを読む

白い斑点模様の幹が細くしなやかに伸び、春にはブラシのような黄色味を帯びた白い花を咲かせるアオダモの木。樹形が美しく、和風や洋風はもちろん、さまざまなテイストの庭やシンボルツリーにおすすめです!暑さや寒さにも強く、育てやすいですよ。

アオダモの木の特徴&剪定などの手入れの時期

アオダモは、冬に一斉に葉を落とす落葉性の高木。枝がすらっと細く伸びていくため、圧迫感を感じにくいスタイリッシュな庭木になります。

アオダモの基本情報

| 英語名 | Japanese flowering ash |

| 別名 | コバノトネリコ、アオタゴ |

| 科名 | モクセイ科 |

| 属名 | トネリコ属 |

| 特性・形態 | 落葉性高木 |

| 樹高 | 10〜15m |

| 原産地 | 日本(北海道〜九州)、中国、朝鮮半島 |

| USDA zone | 6a |

| 耐寒性 | 強い |

| 耐暑性 | やや強い |

| 耐陰性 | あり |

USDA zone とは

United States Department of Agriculture Plant Hardiness Zone(米国農務省 植物の耐寒性地帯)の略。米国農務省が開発した、寒さの段階を13のレベルに分け、植物の耐寒性レベルを数値とマップで明瞭化した指標です。造園やガーデニングをするうえで、植物がどの地域で、どれくらいの寒さまで耐えられるのかを確認するために使います。日本では気象庁の観測データを元に、都道府県市町村ごとにレベル分けされています。※指標は、植物を屋外で育てたときの目安。

参考:Japan Plant Hardiness Zone

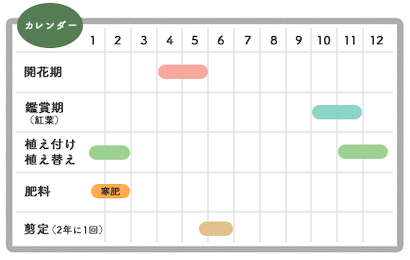

アオダモの鑑賞や剪定などの手入れの時期

- 開花期:4〜5月

- 鑑賞期(紅葉):10〜11月

- 植え替え、植え付け:11〜2月

- 肥料:1〜2月(寒肥)

- 剪定:5月下旬〜6月

アオダモの葉・花・実の鑑賞時期

アオダモは、3月下旬ごろに硬い蕾(つぼみ)の中から葉と花を同時に展開させ、4〜5月には白い花が見ごろを迎えます。10月を過ぎたころから、羽がついた実が赤く熟します。葉は秋になると紅葉し、冬に一斉に落葉します。

アオダモの剪定や植え替えなど、手入れの時期

アオダモの剪定(せんてい)は、2年に1度だけでOK!植え付けや植え替えは11〜2月の落葉期に、肥料は1年に1度、1〜2月に寒肥を与えます。

アオダモの生長速度・樹高・苗木の販売価格

アオダモの生長速度はゆっくりですが、大きくなると樹高が10mを超える高木です。値段は苗木の大きさや幹の数によって違いますが、1本の幹で育つ単幹樹形は、3.5号ポットサイズで2,000円程度から販売されていることが多いようです。3本以上の幹で立つ株立ち樹形や、山から採ったアオダモの木は人気があるため、数万円するものも。

おすすめのアオダモの苗木

アオダモの名前に似た「アオハダ」とは?

名前がアオダモと似ていることから、しばしば混同されることが多い「アオハダ」は、モチノキ科に属する木で、まったくの別品種です。アオハダは幹肌の色は似ているものの、葉、花、実の色や形、付き方など見た目の特徴がかなり違います。

アオダモの花の特徴と花言葉

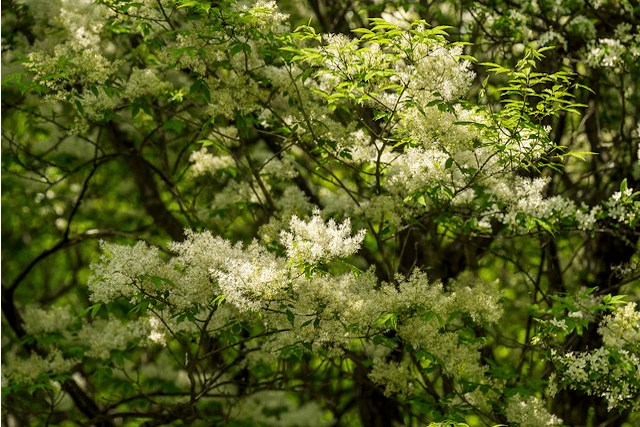

アオダモの花は、ほのかに甘い香りがする無数の白色の花びらが集まって、円錐状(えんすいじょう)にブラシのような形で咲きます。遠目から見ると、ふわふわの綿が枝葉に絡み付いたようなかわいらしい姿です。

アオダモの花言葉

アオダモの花言葉は、「幸福な日々」「未来への憧れ」です。

アオダモの葉と実の特徴

アオダモの葉|春に新緑、夏に青葉、秋に紅葉、冬に落葉

葉軸から、先がシュッととがったような複数の小葉を出すアオダモの葉。春は明るい黄緑色の新緑を芽吹き、夏には緑色へと変化します。秋になると真っ赤に紅葉し、冬になると葉は一斉に落ちます。

アオダモの実|ひらひらと舞うように落ちる趣のある姿

アオダモは花が咲き終わると、緑の羽をつけた実を付け、10月には赤く熟します。葉が紅葉するころ、風に吹かれるとひらひらと舞うように落ちる実は、まるで里山にいるかのような趣のある雰囲気があり美しいです。

シンボルツリーや庭木におすすめ!アオダモの3つの魅力

幹が硬く密度が高いので、野球のバットなどに使われることが多いアオダモ。幹肌には白や灰色の斑点模様が入り、冬でもその美しい姿を眺められるのも魅力の1つです!

アオダモの魅力1|株立ちのすっきりとした高木

庭木に使われる木には大きく分けると、地面から出る幹が1本の「単幹樹形」と、幹が複数出てくる「株立ち樹形」と呼ばれる種類があります。アオダモは基本的には細い幹が数本、なめらかな曲線を描きながら伸びていく株立ち樹形で、すっきりとした見た目の庭木になります。

アオダモの魅力2|和風・洋風・和モダンの庭にあう

アオダモは、静けさのある和風の庭の色が濃い石や岩との相性抜群!多種類の植物が植えられた明るい洋風の庭や、和モダンの庭にもなじみます。

アオダモの魅力3|管理が楽で病害虫にも強い木

病害虫の被害も少なく、暑さや寒さにも強いアオダモは、夏の日除け対策や冬の防寒対策などをする必要がありません。2年に1度でいいですが、定期的な剪定は必要です。

アオダモを庭木にするデメリットはある?

おしゃれなシンボルツリーや庭木になるアオダモ。落葉する、背が高くなるなど多少のデメリットはありますが、その補い方を知るだけで、よりすてきな庭づくりができるようになります!

落葉した樹形を生かした冬の風景づくりを

冬に葉を一斉に落とすアオダモの木を、単体で植えると冬の間は少し寂しい庭に感じることがあります。冬でも葉を落とさない常緑性の木や下草と組み合わせて、温かみと華やかさのある庭づくりをしましょう。組み合わせるのにおすすめの下草は、この後紹介します!

コンパクトな庭木にするために

特に単幹樹形のアオダモは、放置すると巨木になり管理がしにくくなります。2年に1度は剪定して、生長をコントロールすることが必須です。

アオダモの下草にぴったり!寄せ植えにおすすめの植物

冬でもアオダモの木が美しく見えるように株元に下草を植えて、華やかな庭づくりをしてみましょう!おしゃれな玄関アプローチや花壇をつくるなら、寄せ植えの完成図をイメージしながら、植える植物や配置を決めることがポイントです。

アオダモは、白いTシャツ?

和風の庭×アオダモ|下草の選び方のコツ

アオダモの木の根元に、緑色の葉を持つ低木や草花を植えると、シンプルで落ち着いた和風の雰囲気をつくれます。ポイントで赤や黄色、斑入りなど色味のある下草を植えると、和モダンの雰囲気に。

和風の庭のアオダモと相性抜群!おすすめの下草

オタフクナンテン、アセビ、ナツハゼ、フッキソウ、ツワブキ、ハツユキカズラなど

▼オタフクナンテンの関連記事はこちら!

洋風の庭×アオダモ|下草の選び方のコツ

葉や花の色、形、草丈の大きさなど、バリエーションの多い下草を植えることで、季節感が出る洋風の庭に。刈り込みで樹形を変えられるコニファーやツゲなどを、丸・三角・四角などにアレンジすると、さらにヨーロパ風な庭づくりもできますよ。

洋風の庭のアオダモと相性抜群!おすすめの下草

コニファー、カルーナ、ヒューケラ、ハコネクロア・マクラ、フイリヤブラン、キボウシなど

生長速度が遅くて管理がしやすい!アオダモの育て方のコツ

アオダモは、植え付けや植え替えをしても枯れる心配が少ない強い木です。しかし、植え付け穴と根鉢に隙間があると、根が張れず枯れてしまうこともあるので、植え付けるときは足でしっかりと根鉢を踏み、固定させる必要があります。木がぐらつく場合は支柱も立てましょう!

Point1. 日当たりと風通しが良い場所で育てる

アオダモは、風通しが良く、春から夏の間にしっかり陽の光が当たる場所に植えると、葉の色味も鮮やかで元気に生長します。日陰過ぎたり、空気の流れが悪いような場所だと、花が咲かなかったり紅葉しなかったりする場合も。また、強風を受けにくい、東南から西南側面の建物の近くに植え付けましょう!

Point2. 排水性・保水性のある土に植える

自然の中で育つアオダモの木は、山の斜面に自生していることが多いため、排水性に優れた土づくりは大事です。ただし乾燥には弱いので、水はけが良過ぎないようにします。植え付ける前には、腐葉土や黒土またはピートモスを掘り起こした土に混ぜ、保水性を良くしておきましょう。

Point3. アオダモの生長に必要なスペースを確保して植え付ける

アオダモを植え付けるときは、生長を予想して、最低でも直径3〜6m程度のスペースを確保をしましょう。スペースが小さ過ぎると、アオダモの枝葉が建物や周辺の庭木にぶつかって樹形が乱れたり、周りの建造物を傷つけたりする可能性も。

Point4. 植え付けから1年間は水やりを

アオダモを植え付けた直後は、土の表面に水がたまるくらい水をたっぷりと与えます。次の冬が来るまでの1年間、アオダモが地面にしっかりと根付くまでは、土の表面が乾いていたら水を与えましょう。

Point5. 元気がないときは肥料を

1〜2月には寒肥として、窒素だけでなくリン酸もカリウムも含まれている油かすや魚粉などの緩効性の有機肥料か、化成肥料を与えましょう。また、アオダモの葉が小さくしぼんでいるときや株全体に元気がないときにも、肥料を少し与えるといいですよ。

Point6. 病気や害虫の被害にあわないようケアを忘れずに

病害虫に強いアオダモですが、まれにケムシの被害にあうことも。葉が食べ尽くされないよう薬剤を使ってあらかじめ予防することが大事です。また葉や枯れ枝を放置していると、虫がすみかをつくったり、病原菌が発生したりすることがあるので、冬の間はこまめに掃除もしましょう。

おすすめの殺虫剤

株立ち樹形の美しい庭木に!アオダモの剪定

アオダモは生長速度が遅いため、放置しなければ、背丈が高くなり過ぎたり、枝葉やひこばえ(地面から生える幹)が混み合ったりすることもあまりありません。剪定は2年に1回のペースで行いましょう。余分な枝葉はできるだけ取り除いて剪定すると、幹肌や樹形のシルエットが見えるようになり、たたずまいがより美しいですよ!

アオダモの最適な剪定時期|花後の5月下旬〜6月

アオダモの剪定は、花が咲き終わった5月下旬〜6月にしましょう。落葉期でも剪定はできますが、葉と花が出る冬芽を切り落としてしまうことも。また、夏の剪定は木の水分が切り口から過剰に蒸発してしまい、乾燥に弱いアオダモにとっては大きなストレスになるので避けましょう。

アオダモの剪定の手順

Step1. 混みあった箇所を切り戻す

太くなり過ぎた枝や長過ぎる枝などが混みあっている箇所は全て、枝の付け根部分まで切り戻します。枝が三つまたに分かれた箇所は、真ん中の枝を根元から切り戻すと、よりすっきりとした見た目に。株の内側にも光や風が通るように、余分な枝葉も取り除きましょう!

Step2. 不要な枝を取り除く

1本の太い枝から細い枝が出て交差するように伸びた絡み枝、地面へ向かって伸びる逆さ枝などは、アオダモの生長を阻害し、花や実の付きを悪くさせます。不要な枝は枝分れした箇所まで切り戻し、取り除きましょう。

Step3. 仕上げに全体のバランスをチェック

最後に、全体的なアオダモの木のバランスを見ます。枝が株の外側へ長く伸び過ぎて樹形を乱していないか、株の内側の古い枝や不要な枝が、過密になっていないかなどをチェックしましょう!

アオダモの背を高くしたくない場合は強剪定を

アオダモの剪定は、基本的には細い枝を間引いたり、切り戻したしたりするだけでOKですが、樹高を高くしない場合や、木自体が大きくなり過ぎた場合には、太い枝や幹を切り落とすような強剪定をしても大丈夫です。

剪定の種類や剪定ばさみの関連記事はこちらをチェック!

アオダモを鉢植えでも育てよう!育て方の注意点

アオダモの木が小さいうちは、盆栽のようにコンパクトに鉢植えで育てることができます。鉢植えは季節や日当たりにあわせて移動可能なので、より良い環境で育てられるのも利点!アオダモの樹形や幹肌、葉、花、実を、より身近に鑑賞できますよ。

1. 大きめの植木鉢に植え付ける

アオダモは、地中に細い根をすり鉢状に張ります。鉢植えにする場合は、樹高が1m程度なら直径が35〜45cm程度(12〜15号サイズ)の大きめの鉢に植え付けましょう。鉢が小さいと根詰まりを起こして、生長不良や枯れる原因にもなります。

2. 鉢の中の過湿はNG

アオダモの水やりは、鉢の中の土が乾いてから。水を与え過ぎてしまうと、土がいつまでも湿ったままで、根が呼吸できずに枯れてしまうこともあります。

株立ちでスタイリッシュなアオダモの木はどんな庭にも映える!

どんな庭にもあうアオダモは剪定や管理も楽で、鉢植えでも手軽に育てられる魅力的な庭木。下草と組み合せることで冬でも華やかで、株立ち姿の美しいシンボルツリーにもなります。ぜひアオダモを植えて、ハイセンスな庭づくりをしてみてくださいね!