目次

-

- AGRI PICK 編集部

AGRI PICKの運営・編集スタッフ。農業者や家庭菜園・ガーデニングを楽しむ方に向けて、栽培のコツや便利な農作業グッズなどのお役立ち情報を配信しています。これから農業を始めたい・学びたい方に向けた、栽培の基礎知識や、農業の求人・就農に関する情報も。…続きを読む

農業で得られる収入はどのくらい?

アドバイザーは、農業コンサルタントの前田慶明氏

今回、農業で使える補助金や助成金の支援制度について教えてくれたのは、アグリコネクト株式会社・取締役副社長の前田慶明氏。同社では、農業コンサルティング事業をはじめ、農業人材の育成、就職イベントの企画・運営など、農業ビジネスの支援を幅広く行っています。

今回、農業で使える補助金や助成金の支援制度について教えてくれたのは、アグリコネクト株式会社・取締役副社長の前田慶明氏。同社では、農業コンサルティング事業をはじめ、農業人材の育成、就職イベントの企画・運営など、農業ビジネスの支援を幅広く行っています。アグリコネクト株式会社HP

新規就農について、前田慶明氏が教えてくれる記事はこちら

まずは就農に必要な資金を知ろう

まずは就農に必要な資金がどのくらいかかるのかを把握しましょう。新規就農者が1年目に使った費用や、新規就農者の費用に関する状況をご紹介します。

まずは就農に必要な資金がどのくらいかかるのかを把握しましょう。新規就農者が1年目に使った費用や、新規就農者の費用に関する状況をご紹介します。新規就農者が1年目に使った費用は平均755万円

新規就農を行う場合、資金はどのくらい必要なのでしょう。全国新規就農相談センターが実施した「新規就農者の就農実態に関する調査(令和3年度)」によると、新規就農者が就農1年目に要した費用は、平均で755万円でした。そのうち機械・施設等への費用は561万円、必要経費が194万円となっています。これに対し、自己資金は281万円となっていますので、差額は-474万円。多くの新規就農者が資金不足の状態で、農業を始めているといえるでしょう。また就農1年目の農産物売上高は、343万円となっています。

84.5%が助成金・奨励金を受給

この調査によると、新規就農者の68.6%が就農時に資金の確保に苦労したと回答しています。そして、84.5%の新規就農者が「助成金・奨励金の交付」を受け、51.1%が資金の借り入れを行っています。就農に関する情報サイト「農業をはじめる.JP」はこちら

新規就農のリアルなお金の話はこちらから

農業の主な支援制度一覧(補助金・助成金)

国や自治体では、農業者を支援する取り組みが行われています。就農希望者が準備段階で受けられるもの、新規就農者の就農直後の経営確立を支援してくれるもの、設備投資への支援、人材確保をしたい方が活用できる支援措置など、さまざまな制度があります。まずは、どのような支援制度があるかを一覧表にしました。

国や自治体では、農業者を支援する取り組みが行われています。就農希望者が準備段階で受けられるもの、新規就農者の就農直後の経営確立を支援してくれるもの、設備投資への支援、人材確保をしたい方が活用できる支援措置など、さまざまな制度があります。まずは、どのような支援制度があるかを一覧表にしました。

前田慶明氏

表にあげたのは全国規模の制度ですが、都道府県や市町村でも支援制度を設けています。地域農業改良普及センターや自治体の窓口で相談すると、どんな補助金や支援制度があるかなどを教えてくれますよ。

農業の主な支援制度一覧(補助金・助成金)

| 制度名 | 対象 | 交付金額 | 担当先 |

| 農業次世代人材投資資金(準備型) | 就農予定時の年齢が50歳未満。就農に向けて必要な技術等を習得するための研修を受ける者 | 年間最大150万円(最長2年間) | 農林水産省 |

| 農業次世代人材投資資金(経営開始型) | 独立・自営就農時の年齢が50歳未満の認定新規就農者 | 年間150万円(最長3年間) | 農林水産省 |

| 経営発展支援事業 | 独立・自営就農時の年齢が50歳未満の認定新規就農者 | 就農後の経営発展のために、都道府県が機械・施設等の導入を支援する場合、都道府県支援分の2倍を国が支援 | 農林水産省 |

| 産地基幹施設等支援タイプ | 農業者の組織する団体 | 補助率1/2以内(原則上限20億円) | 農林水産省 |

| 先進的農業経営確立支援タイプ | 農業者、農地中間管理機構を通じて農地を借りた方 | 事業費の3/10以内の補助率(上限:個人1,000万円、法人1,500万円) | 農林水産省 |

| 地域担い手育成支援タイプ(融資主体補助型) | 農業者、農地中間管理機構を通じて農地を借りた方 | 事業費の3/10以内の補助率(上限:300万円) | 農林水産省 |

| 地域担い手育成支援タイプ(条件不利地域型) | 農業者の組織する団体 | 補助率1/2以内(農業用機械は1/3以内(沖縄県で実施する場合等を除く)(上限額:1経営体当たり 4,000万円)) | 農林水産省 |

| 雇用就農者育成・独立支援タイプ | 新規就農者を雇用し、農業生産技術や出荷・販売ノウハウ習得のために実施する研修に要する費用 | 年間最大60万円(最長4年間) | 全国農業会議所 |

| 新法人設立支援タイプ | 新規就農者を雇用し、独立または経営継承を伴う農業法人設立に向けて実施する研修に対して | 年間最大120万円、3年目以降は年間最大60万円(最長4年間) | 全国農業会議所 |

| 次世代経営者育成タイプ | 雇用者を次世代経営者として育成するために、先進的な農業法人・異業種の法人等へ派遣して実施する研修に対して | 月最大10万円(最短3ヶ月~最長2年間) | 全国農業会議所 |

| IT導入補助金 | 小規模事業主や中小企業がITツールなどを導入する際に申請できる補助金 | 詳しくはこちら | 一般社団法人 サービスデザイン推進協議会 |

| ものづくり補助金 | 小経営革新を目的とした設備投資費用などが対象 | 詳しくはこちら | 中小企業庁 |

| 小規模事業者持続化補助金 | 小規模事業者等が販路開拓等に取り組む費用の一部を補助する制度 | 詳しくはこちら | 全国商工会連合会 |

| 事業再構築補助金 | コロナ禍で売り上げが減少した中小企業者などを支援するための補助金 | 詳しくはこちら | 中小企業庁 |

| キャリアアップ助成金 | 一時的または期限付きで雇用している従業員や、パート従業員など非正規社員の雇用形態を、正社員に切り替えた場合に受けられる助成金 | 詳しくはこちら | 厚生労働省 |

| 農業経営法人化支援事業 | 将来にわたって地域の農地を維持管理できるよう、農地の受け皿となる集落営農等の法人化を支援してくれる制度 | 詳しくはこちら | 農林水産省 |

【就農準備編】農業で使える補助金・助成金3選

新規就農者への支援の代表的なものとして、研修中の準備段階で受けられる「農業次世代人材投資資金(準備型)」や、就農直後の経営確立を支援する資金を交付してくれる「農業次世代人材投資資金(経営開始型)」があります。

新規就農者への支援の代表的なものとして、研修中の準備段階で受けられる「農業次世代人材投資資金(準備型)」や、就農直後の経営確立を支援する資金を交付してくれる「農業次世代人材投資資金(経営開始型)」があります。農業次世代人材投資資金(準備型)

都道府県が認める道府県の農業大学校等の研修機関等で、研修を受ける就農希望者に、最長2年間、月12.5万円(年間最大150万円)が受け取れる制度。交付要件はこちら

前田慶明氏

申請する際に気をつけてほしいのは、本人の年収ではなく、世帯所得(親子や配偶者)が600万円以下であること。未成年者の方は保証人も必要です。また研修後に就農しなかった場合や、交付期間の1.5倍の期間に就農を継続しない場合は、補助金を返還しなければいけません。

農業次世代人材投資資金(経営開始型)

新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、月12.5万円(年間150万円)が受け取れる制度。交付要件はこちら

経営発展支援事業

新規就農する方の経営発展のために、都道府県が機械や施設等の導入を支援する場合、国は都道府県支援分の2倍を支援してくれます。経費の上限は、1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)です。

前田慶明氏

経営発展支援事業は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)と一緒に申請できる制度です。2021年度までは農業次世代人材投資資金(経営開始型)は最大5年間(150万円×3年+120万円×2年)交付されていましたが、2022年度から3年間になりました。その代わりに経営発展支援事業を利用すると、経営開始資金の交付対象者の場合、上限500万円のうち、国が250万円、都道府県が125万円の支援をしてくれ、合計375万円の支援が受けられるようになりました。トータルの交付金額がアップし、まとまった金額の支援が当初から受けられるようになったので、いちご農家のハウスの設備投資など、初期投資が必要な場合に活用できます。

「経営発展支援事業」について詳しくはこちら

一覧表

| 制度名 | 対象 | 交付金額&金融支援 | 交付要件 |

| 農業次世代人材投資資金(準備型) | 就農予定時の年齢が50歳未満。就農に向けて必要な技術等を習得するための研修を受ける者 | 年間最大150万円(最長2年間) | 詳しくはこちら |

| 農業次世代人材投資資金(経営開始型) | 独立・自営就農時の年齢が50歳未満の認定新規就農者 | 年間150万円(最長3年間) | 詳しくはこちら |

| 経営発展支援事業 | 独立・自営就農時の年齢が50歳未満の認定新規就農者 | 機械・施設等導入にかかる経費の上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)に対し、都道府県支援分の2倍を国が支援してくれる(国の補助上限 1/2) | 詳しくはこちら |

新規就農者への地域の支援情報はこちら

地域の農業面や生活面での独自支援情報を詳しく知りたい方はこちらをチエック!「農業をはじめる.JP」地域の新規就農サポート宣言

自治体の新規就農支援|宮崎県の場合

【機械・施設導入編】農業で使える補助金・助成金4選

必要な農業用機械や施設の導入に対して、支援が受けられます。4つのタイプがあり、それぞれ対象や補助の内容が異なります。制度ごとにご紹介します。

必要な農業用機械や施設の導入に対して、支援が受けられます。4つのタイプがあり、それぞれ対象や補助の内容が異なります。制度ごとにご紹介します。産地基幹施設等支援タイプ

農業者の組織する団体(農業協同組合等)に対して、高付加価値化や生産コストの低減など、産地の収益力強化や合理化を図る取組に必要な施設(集出荷貯蔵施設、低コスト耐候性ハウス等)の整備・再編の、補助率1/2以内(原則上限20億円)の支援があります。詳しくはこちら

先進的農業経営確立支援タイプ

農業者として地域が認めた者や、農地中間管理機構を通じて農地を借りた方に対して、融資を活用して農業用機械・施設を導入する場合に、融資残額に対して、事業費の3/10以内の補助率(上限:個人1,000万円、法人1,500万円)の支援があります。また融資の円滑化を図るため、金融機関への債務保証も支援もあります。

詳しくはこちら

地域担い手育成支援タイプ(融資主体補助型)

農業者として地域が認めた者や、農地中間管理機構を通じて農地を借りた方に対して、融資を活用してトラクター等の農業用機械やハウス等の施設を導入する場合に、融資残額に対して、事業費の3/10以内の補助率(上限:300万円)の支援があります。また融資の円滑化を図るため、金融機関への債務保証の支援もあります。

詳しくはこちら

地域担い手育成支援タイプ(条件不利地域型)

農業者の組織する団体(農業協同組合等)の共同利用機械・施設の導入に対して、補助率1/2以内(農業用機械は1/3以内(沖縄県で実施する場合等を除く)(上限額:1経営体当たり 4,000万円))の支援があります。詳しくはこちら

一覧表

| 制度名 | 対象 | 交付金額 | 申請時期 | 交付要件 |

| 産地基幹施設等支援タイプ | 農業者の組織する団体 | 補助率1/2以内(原則上限20億円) | 1月末~2月中旬 | 農業用の産地基幹施設について支援。総事業費が5,000万円以上であること |

| 先進的農業経営確立支援タイプ | 農業者、農地中間管理機構を通じて農地を借りた方 | 事業費の3/10以内の補助率(上限:個人1,000万円、法人1,500万円) | 2月中旬~3月末 | 農業用機械・施設について支援。助成対象者は人・農地プランの中心経営体 |

| 地域担い手育成支援タイプ(融資主体補助型) | 農業者、農地中間管理機構を通じて農地を借りた方 | 事業費の3/10以内の補助率(上限:300万円) | 要問合せ | 農業用機械・施設について支援。助成対象者は人・農地プランの中心経営体 |

| 地域担い手育成支援タイプ(条件不利地域型) | 農業者の組織する団体 | 補助率1/2以内(農業用機械は1/3以内(沖縄県で実施する場合等を除く)(上限額:1経営体当たり 4,000万円)) | 要問合せ | 推進事業、農業用機械・施設について支援 |

【人材確保編】農業で使える補助金・助成金3選

新規就農、規模拡大に伴う従業員の雇用、後継者の育成・確保など人材を確保するための取りくみに対しての支援があります。人材確保をしたい方が活用できる支援措置をご紹介します。

新規就農、規模拡大に伴う従業員の雇用、後継者の育成・確保など人材を確保するための取りくみに対しての支援があります。人材確保をしたい方が活用できる支援措置をご紹介します。雇用就農者育成・独立支援タイプ

新規就農者(独立希望者も含む)を雇用し、農業生産技術や出荷・販売ノウハウ習得のために実施する研修に要する費用の支援があります。(最大60万円/年、最長4年間)※新規就農者が、障害者や生活困窮者、また刑務所出所者等の場合は、+15万円/年。

詳しくはこちら

新法人設立支援タイプ

新規就農者を雇用し、独立または経営継承を伴う農業法人設立に向けて実施する研修に対しての支援があります。(1~2年目:最大120万円/年、3~4年目:最大60万円/年、最長4年間)※新規就農者が、障害者や生活困窮者、また刑務所出所者等の場合は、+15万円/年。

詳しくはこちら

次世代経営者育成タイプ

雇用者を次世代経営者として育成するために、先進的な農業法人・異業種の法人等へ派遣して実施する研修に対しての支援があります。(最大10万円/月、最長2年間)また天災等にあわれた場合、施設の復旧までの間、従業員を他の農業法人等に研修目的で派遣する場合にも活用できます。

詳しくはこちら

一覧表

| 制度名 | 対象 | 交付金額 | 申請時期 | 交付要件 |

| 雇用就農者育成・独立支援タイプ | 新規就農者を雇用し、農業生産技術や出荷・販売ノウハウ習得のために実施する研修に要する費用 | 年間最大60万円(最長4年間) | 4月~5月中旬 | ・新規就農者を正社員として雇用し、研修開始時点で雇用期間が4か月以上12か月未満。(独立希望者は有期雇用でも可) ・ 労働保険・社会保険に加入し、就業規則を整備していること。 ・ 農業の「働き方改革」の実行計画を作成し、従業員と共有すること。 ・ 働きやすい職場環境整備に既に取り組んでいる、または新たに取り組むこと。 |

| 新法人設立支援タイプ | 新規就農者を雇用し、独立または経営継承を伴う農業法人設立に向けて実施する研修に対して | 年間最大120万円、3年目以降は年間最大60万円(最長4年間) | 4月~5月中旬 | ・新規就農者を正社員として雇用し、研修開始時点で雇用期間が4か月以上12か月未満。(独立希望者は有期雇用でも可) ・ 労働保険・社会保険に加入し、就業規則を整備していること。 ・ 農業の「働き方改革」の実行計画を作成し、従業員と共有すること。 ・ 働きやすい職場環境整備に既に取り組んでいる、または新たに取り組むこと。 |

| 次世代経営者育成タイプ | 雇用者を次世代経営者として育成するために、先進的な農業法人・異業種の法人等へ派遣して実施する研修に対して | 月最大10万円(最短3ヶ月~最長2年間) | 要問合せ | 研修終了後1年以内に、当該雇用者を、法人の場合は、役員または部門責任者等の経営の中核を担う役職への登用を確約。個人の場合は、経営を委譲するか、法人化した上で役員に登用することを確約。 |

【経営編】農業で使える補助金・助成金5選

農業コンサルタントの前田慶明氏から、経営するうえで知っておきたい制度を教えて頂きました。制度別にご紹介します!

農業コンサルタントの前田慶明氏から、経営するうえで知っておきたい制度を教えて頂きました。制度別にご紹介します!ものづくり補助金

ものづくり補助金とは、経営革新を目的とした設備投資費用などが対象となる、中小企業向けの補助金。補助金額は、100~1,000万円。ものづくり補助金については、全国の商工会・商工会議所等で相談できます。詳しくはこちら

全国各地の商工会WEBサーチ

前田慶明氏

ものづくり補助金を実際に導入した、ミニトマト農家や果樹園などの活用事例をサイトで確認できます。

活用事例はこちらから

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者等が販路開拓等に取り組む費用の一部を補助する制度。申請には、商工会議所・商工会が発行する事業支援計画書が必要となります。詳しくはこちら

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、コロナ禍で売り上げが減少した中小企業者などを支援するための補助金です。詳しくはこちら

前田慶明氏

コロナなどの影響で売り上げが下がった方達が受けられる補助金で、もちろん農業でも活用できます。農業に関するさまざまな採択事例をサイトで確認できます。

採択事例はこちらから

IT導入補助金

小規模事業主や中小企業がITツールを導入する経費の一部を補助する制度です。詳しくはこちら

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは、一時的または期限付きで雇用している従業員や、パート従業員など非正規社員の雇用形態を、正社員に切り替えた場合に受けられる助成金です。詳しくはこちら

キャリアアップ助成金についてもっと知りたい!

一覧表

| 制度 | 対象 | 交付金額 | 交付要件 |

| ものづくり補助金 | 経営革新を目的とした設備投資費用などが対象 | 100~1,000万円 | 詳しくはこちら |

| 小規模事業者持続化補助金 | 小規模事業者等が販路開拓等に取り組む費用の一部を補助する制度 | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら |

| 事業再構築補助金 | コロナ禍で売り上げが減少した中小企業者などを支援するための補助金 | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら |

| IT導入補助金 | 小規模事業主や中小企業がITツールなどを導入する際に申請できる補助金 | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら |

| キャリアアップ助成金 | 一時的または期限付きで雇用している従業員や、パート従業員など非正規社員の雇用形態を、正社員に切り替えた場合に受けられる助成金 | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら |

【法人化編】農業で使える補助金・助成金

農業経営を法人化することによって、人材確保がしやすくなったり、融資を受けやすくなるなど、様々なメリットがあります。農業経営を法人化する際の補助金や支援制度をご紹介します。

農業経営を法人化することによって、人材確保がしやすくなったり、融資を受けやすくなるなど、様々なメリットがあります。農業経営を法人化する際の補助金や支援制度をご紹介します。農業経営法人化支援事業

将来にわたって地域の農地を維持管理できるよう、農地の受け皿となる集落営農等の法人化を支援してくれます。補助率は1取組あたり25万円です。詳しくはこちら

補助を受けて取得した機械等を法人に引き継ぐ場合

農業経営を法人化するにあたり、補助金を活用して取得した施設や機械を、法人に引き継ぐ場合は、原則として補助金を返還する必要がありますが、引き続き補助金の対象となった方が、法人化後も経営に携わり、補助目的に従って施設・機械が使用される場合は、補助金返還は不要です。詳しくはこちら

農業経営者サポート事業

法人化に関する相談をしたい方のために、経営相談できる支援措置があります。各都道府県に「農業経営相談所」が設置されており、法人化・労務管理・経営継承・規模拡大など、農業者が抱える経営上の課題に対して、現場に専門家を派遣するなど、個別の課題に限らず、さまざまな課題に伴走支援しながらサポートしてくれます。

詳しくはこちら

一覧表

| 制度名 | 対象 | 交付金額 | 交付要件 |

| 農業経営法人化支援事業 | 地域の農地を維持管理できるよう、集落営農等の法人化を支援 | 1取組あたり25万円 | 詳しくはこちら |

知っておきたい!農業に関する融資や保険制度

知っておいて損はない、農業に関する融資や保険の制度をご紹介します。

知っておいて損はない、農業に関する融資や保険の制度をご紹介します。新規就農者が受けられるものから、自然災害によるリスクによる収入減少の保険など、さまざまなものがあります。

青年等就農資金

新たに農業を始めようとする認定新規就農者(市町村から青年等就農計画の認定を受けた個人・法人)を、資金の面からサポート(無利子資金を貸付け)するもの。貸付限度額は、3,700万円。借入できるのは農業経営開始から5年以内。

まずは、都道府県(普及指導センター)や市町村等に相談して、要件等の確認をし、就農計画の認定申請を行います。認定されると「認定新規就農者」となります。

詳しくはこちら

青年等就農資金についてもっと知りたい!

収入保険

「収入保険」は、全ての農産物を対象に、自然災害による収量減少や価格低下をはじめ、農業者の経営努力では避けられないさまざまなリスクによる収入減少の補償です。青色申告を行っている農業者(個人・法人)が対象で、保険期間の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告実績がある場合の補償限度額の上限)を下回った場合に、下回った額の9割を上限の補塡があります。

農業者は、保険料、積立金等を支払って加入します(任意加入)。

詳しくはこちら

園芸施設共済

農業用ハウスの所有者または管理をしている農業者が、園芸施設共済に加入すれば、受けられる共済金。自然災害により農業用ハウスに損害が生じた場合に、共済金が支払われます。補償額は、築年数に応じて設定(新築時の資産価値の8~4割)されており、さらに特約を付加すれば、新築時の資産価値の10割(特約を両方付した場合)までの補償があります。

また、損害額が3万円(もしくは共済価額の5%)を超える場合にも共済金があります。

※掛金の半分は国が負担。無事故など被害が少ない場合は掛金率が年々割引きされます。

詳しい補償内容はこちら

農業共済

農作物共済に加入している農業者(対象作物の栽培、家畜を飼養している方)は、自然災害により作物の収穫量が減少した場合や、家畜が死亡したり診療を受けた場合は、共済金が支払わられます。※加入者の負担を軽減するため、掛金の原則50%を国が負担してくれます。

詳しい補償内容はこちら

一覧表

| 制度名 | 対象 | 融資金額 | 内容 |

| 青年等就農資金 | 新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる者 ・青年(原則18歳以上45歳未満) ・特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満) ・上記の者が役員の過半数を占める法人 | 無利子貸付(貸付限度額3,700万円) | 詳しくはこちら |

| 収入保険 | 青色申告を行っている農業者(個人・法人) | 保険期間の収入が下回った額の9割が上限 | 自然災害による収量減少や価格低下などで、農産物の販売収入全体が基準収入の9割を下回った場合 |

| 園芸施設共済 | 園芸施設共済の加入者(農業用ハウスの所有または管理をしている農業者) | 築年数に応じて設定(新築時の資産価値の8~4割)、特約を付加すれば、新築時の資産価値の10割まで | 自然災害により農業用ハウスに損害が生じた場合 |

| 農業共済 | 農作物共済の加入者(対象作物の栽培、家畜を飼養している農業者) | 詳しくはこちら | 自然災害により作物の収穫量が減少した場合や家畜が死亡したり、診療を受けた場合 |

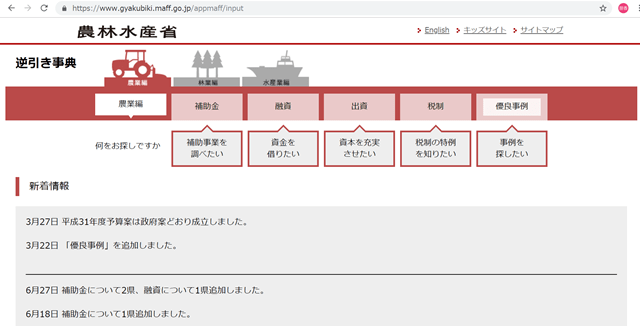

農林水産省の「逆引き辞典」が便利!

支援を受けたいと思ったら、農林水産省Webサイトの「逆引き辞典」が便利!

例えば、補助金を受けたいと思ったときは、「補助金」のタブをクリックして、対象・目的・品目・事業年度を選んで、検索ボタンを押すだけで、該当する事業が一覧で表示されます。

また、希望する都道府県を選択すれば、都道府県事業まで一括して表示されるので、一度に必要な情報を集められます。

「逆引き辞典」の使い方はこちら

支援を受けるために、まずは問い合わせ

国や自治体で、新規就農者を支援する取り組みが行われていますが、Webサイト等に掲載されている内容を見ても、対象や支援の内容がわからないこともあると思います。そのような場合には、進んで問い合わせてみましょう。知らなかった情報や関係機関を教えてもらえることがあるかもしれません。

国や自治体で、新規就農者を支援する取り組みが行われていますが、Webサイト等に掲載されている内容を見ても、対象や支援の内容がわからないこともあると思います。そのような場合には、進んで問い合わせてみましょう。知らなかった情報や関係機関を教えてもらえることがあるかもしれません。また、電話で問い合わせる場合には、インターネット環境がある状況で問い合わせをすると、得た情報をすぐに確認することができます。

支援で勢いをつけて農業の世界に漕ぎ出せば、きっと安心して仕事に取り組めますね。