目次

-

プランター野菜栽培家

安藤 康夫自宅のベランダと屋上のプランターでさまざまな野菜や果樹を栽培し、50品目達成。栽培の様子や採れたて野菜を使った料理などを、「Hanna-papaの菜園日記」にて発信しています。 現在は、プランターの限られた土の量で、どれだけ高品質な野菜が育てられるかを探求中! ■関連サイト:Facebook「Hanna-papaの菜園日記」、 2019年5月以前のブログ「Hanna-papaの菜園日記 2」 ■著書:『プランターで有機栽培1』(農文協)、『プランターで有機栽培2』(農文協)…続きを読む

-

- AGRI PICK 編集部

AGRI PICKの運営・編集スタッフ。農業者や家庭菜園・ガーデニングを楽しむ方に向けて、栽培のコツや便利な農作業グッズなどのお役立ち情報を配信しています。これから農業を始めたい・学びたい方に向けた、栽培の基礎知識や、農業の求人・就農に関する情報も。…続きを読む

畑や庭でナスを栽培したい人はこちらをチェック

農業でナス栽培に挑戦したい人はこちらをチェック

ナスをプランターで栽培しよう!苗の植え付け時期や栽培の特徴

ナスは、日当たりの良いスペースやベランダがあれば、プランターでも育てられる家庭菜園向きの野菜です。日当たりや水やりなど、気をつけなければならない点はいくつかありますが、きちんと目配りをすれば、初心者でもたくさん収穫することができますよ!

ナスは、日当たりの良いスペースやベランダがあれば、プランターでも育てられる家庭菜園向きの野菜です。日当たりや水やりなど、気をつけなければならない点はいくつかありますが、きちんと目配りをすれば、初心者でもたくさん収穫することができますよ!ナスの植え付けや収穫時期

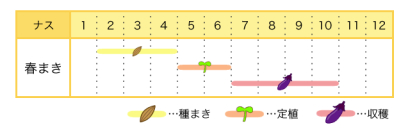

・種まき:2~4月

・種まき:2~4月・植え付け:5~6月

・収穫:7~10月

※年間平均気温が12〜15℃の温暖(中間)地基準

ナスの栽培適温

栽培適温は22~30℃で、ナスは熱帯原産なので高温多湿を好む野菜。日本の夏はナスの栽培に適しています。ナスを種から育てるのは難しい?

寒い時期にナスを種から育てる場合は、保温装置または温室での温度管理が必要なので、設備がそろっていない場合は少し難しいかもしれません。4月初旬なら、温度管理をしっかりすれば、常温で種から育てることができますよ!

寒い時期にナスを種から育てる場合は、保温装置または温室での温度管理が必要なので、設備がそろっていない場合は少し難しいかもしれません。4月初旬なら、温度管理をしっかりすれば、常温で種から育てることができますよ!種から育てるのは難しそう…という場合は、苗を購入しましょう。プランターに植え付けるところから始められます。

プランターの設置場所

プランターは、日当たりと風通しが良いところに設置しましょう。できるだけ太陽の光を長く浴び続けられる場所を見つけてあげると良いですね。また、風通しが良いところを好むナスですが、熱風や強風は土の乾燥を著しく早めてしまいます。クーラーを使用する時期は、熱風が出る室外機の前などには置かないようにしましょう。ナス栽培に必要なプランターのサイズ・支柱・肥料など

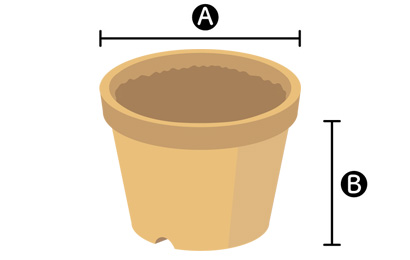

ナス栽培に最適なプランターのサイズ

・A:直径30cm

・A:直径30cm・B:深さ30cm

ナスは長く根を張る植物なので、深さ30cm・幅30cm・奥行き30cm以上のプランターを選ぶと良いでしょう。プランターの形は、丸型でも横長でも大丈夫です。

2株育てるならば、プランターを2つ用意する方が、収穫量が多くなるのでおすすめですよ。ナスの場合は、1株につき支柱を3本使うのでなおさらです。

おすすめのプランター

ナス栽培に適した培養土

培養土は自分で配合することもできますが、家庭菜園初心者には肥料が混ぜられた野菜用培養土がおすすめ。元肥も不要なので、簡単で間違いなし!おすすめの野菜用の培養土

1株につき3本の支柱が必要

ナスを元気に生長させるためには、支柱で支えてあげることが大切。支柱は1株あたり、60cmのポールが3本必要です。育てる株の分だけ準備しましょう。おすすめの支柱

ナスのプランター栽培に適した肥料

肥料の入った野菜用培養土を使用する場合、元肥は必要ありません。ナスは大きくなるために肥料を多く必要とする「肥料食い」なので、追肥は必須!おすすめは油かすで、土中の有用微生物を増やし、土壌改善の効果が期待できる肥料。有機栽培によく使われています。

追肥におすすめの肥料

麻ひもや園芸用はさみなどの道具

支柱立ての際に使う麻ひもやはさみなど、ナスをプランターで栽培するのに便利な道具はそろえておきましょう。一度そろえてしまえば、ほかの野菜栽培でも使えるので重宝しますよ。▼家庭菜園をするときに便利な道具をチェック!

プランターでのナスの育て方|種まき・植え方・支柱の立て方から収穫まで

種まきや苗植え、支柱の立て方、水やり、追肥、収穫など、ナスをプランターで栽培するときの手順と、育て方のポイントを詳しく紹介します。

種まきや苗植え、支柱の立て方、水やり、追肥、収穫など、ナスをプランターで栽培するときの手順と、育て方のポイントを詳しく紹介します。Step1. ナスの種まきと育苗

土を入れた直径7.5cmのビニールポットに、20粒ほど種をパラパラとまきます。双葉が出たら元気な株を選んで、直径9cmのポットに1株ずつ鉢上げをしましょう。

土を入れた直径7.5cmのビニールポットに、20粒ほど種をパラパラとまきます。双葉が出たら元気な株を選んで、直径9cmのポットに1株ずつ鉢上げをしましょう。加温装置を使うならば、温度は25℃に設定。4月に種まきをする場合は、室温でOKです。

育苗が難しい場合は苗を買おう!

加温装置がない場合や4月に種まきができない場合は、苗そのものを購入すれば、プランターにそのまま植えることができるので便利ですよ。良い苗の特徴って?

「苗半作」という格言があるように、苗のでき次第で収穫量が決まります。おいしいナスをたくさん収穫するためには、苗選びがとても重要!良い苗の特徴は、「葉の色が濃い」「葉と葉の間が間延びしていない」「がっちりしている」の3つです。

Step2. ナスの苗を植える

苗を植えるベストな時期は、暖かくなった5月の連休過ぎごろ。

苗を植えるベストな時期は、暖かくなった5月の連休過ぎごろ。プランターに土を入れる前に、根腐れを防止するため鉢底石を底に敷きます。その上に野菜用培養土を、プランターの縁から2cm下の高さまで入れましょう。

苗の植え方の手順

1. 土に苗が入るくらいの穴をあけ、水をたっぷり注ぎます。2. 苗をポットから根と土ごと出して穴に入れ、土をかけます。軽く土を手で押し、さらに水を与えます。

3. 風で倒れないように短めの支柱を、土に対して垂直に立て、枝を誘引するようにひもで固定しましょう。

▼鉢底石についての記事はこちら

植え付け時の寒さに注意!

植え付け時期の5月中旬は、暖かくなったとはいえナスにとってはまだ寒さが残る時期です。寒さを和らげるために、肥料袋などで行灯にして防御してあげると良いでしょう。

植え付け時期の5月中旬は、暖かくなったとはいえナスにとってはまだ寒さが残る時期です。寒さを和らげるために、肥料袋などで行灯にして防御してあげると良いでしょう。Step3. 本支柱を立てる

植え付けの時に使用した仮支柱を抜いて、支柱は長さ60cmのものを使います。

植え付けの時に使用した仮支柱を抜いて、支柱は長さ60cmのものを使います。一番花のつぼみができると、その下から2本脇枝が出ます。ナス栽培では、主枝とこの2本を支える3本仕立てが基本です。

支柱立てと誘引のポイント

1. 主枝に沿ってまっすぐに立てた支柱に対して、2本の支柱をクロスさせて、2本の脇枝に添うようにひもで固定します。

1. 主枝に沿ってまっすぐに立てた支柱に対して、2本の支柱をクロスさせて、2本の脇枝に添うようにひもで固定します。2. 枝の生長にあわせて、3本の支柱に麻ひもや誘引クリップで誘引していきましょう。ひもの場合、茎と支柱の間を数字の8を描くようにクロスさせて結ぶ「八の字結び」がおすすめです。支柱側はきつめに、苗側は茎が太く生長することを考えて、ある程度余裕を持たせて結びましょう。

Step4. ナスの水やりの注意点

水やりは朝夕2回。プランターの下から流れ出るほどたっぷりと行いましょう。猛暑で気温が35℃超になると、朝夕2回の水やりをしても土が乾いてしまいます。土が乾燥した状態が続くと実が生長せずに固くなり、石ナスと呼ばれる状態になってしまいます。

水やりは朝夕2回。プランターの下から流れ出るほどたっぷりと行いましょう。猛暑で気温が35℃超になると、朝夕2回の水やりをしても土が乾いてしまいます。土が乾燥した状態が続くと実が生長せずに固くなり、石ナスと呼ばれる状態になってしまいます。とはいえ、過湿は病気の原因になるので、土の水はけが悪くないかもチェックしましょう。

Step5. わき芽かきや更新剪定について

わき芽かきをすべき場所

ナスの苗は、一番花の蕾から下に出る強いわき芽を2本伸ばし、主枝と合わせて3本仕立てにします。3本の枝の下から出る、根元に近い弱いわき芽は摘みとっていいでしょう。プランター栽培での更新剪定は必要なし!

露地栽培では、長く収穫するために古くなった枝や葉を切り落とす更新剪定を行うこともありますが、限られた土の量で思うように根を伸ばせないプランター栽培では必要ありません。プランターで育つ限りの力で枝葉を伸ばしてあげ、実を収穫すると良いでしょう。

露地栽培では、長く収穫するために古くなった枝や葉を切り落とす更新剪定を行うこともありますが、限られた土の量で思うように根を伸ばせないプランター栽培では必要ありません。プランターで育つ限りの力で枝葉を伸ばしてあげ、実を収穫すると良いでしょう。Step6. 追肥と土寄せのタイミング

追肥は、花が咲き出したら秋の収穫が終わるまで、1週間から10日に一度、骨粉入り油かすを一握りまきます。

追肥は、花が咲き出したら秋の収穫が終わるまで、1週間から10日に一度、骨粉入り油かすを一握りまきます。追肥のタイミングで、土のかさが減り根が表面に見えてしまっていたら、新しい土を根に被せるように土寄せします。

Step7. 「おいしそう!」が収穫どき

ナスは、開花から25~30日ほどで収穫できるほどの大きさになります。長く置いておくとツヤがなくなり株にも負荷がかかるので、育てている品種の適期に実が「おいしそう!」と感じたら収穫しましょう。早めに採ることで、収穫量を増やすことにつながります。

ナスは、開花から25~30日ほどで収穫できるほどの大きさになります。長く置いておくとツヤがなくなり株にも負荷がかかるので、育てている品種の適期に実が「おいしそう!」と感じたら収穫しましょう。早めに採ることで、収穫量を増やすことにつながります。収穫するときは、手でちぎったりせず、必ずはさみでナスのヘタの上を切り取るようにしましょう。

Step8. 収穫後は…

熱帯地方では、「ナスは永年作物で木になる」といわれていますが、日本では水やりを怠らず、追肥を続けたとしても収穫は長くても11月までです。収穫時期が終わったら株ごと抜き取りましょう。

熱帯地方では、「ナスは永年作物で木になる」といわれていますが、日本では水やりを怠らず、追肥を続けたとしても収穫は長くても11月までです。収穫時期が終わったら株ごと抜き取りましょう。F1種の場合、種採りはできない

育てた品種がF1種の場合、親と同じ形質が出ません。種採りは固定種の野菜に限られるので、育てている品種を確認してから行うと良いでしょう。

安藤さんが回答!ナスをプランター栽培するときの疑問・トラブルQ&A

Q. 実がならないのはどうして?

ナスは花の数だけ実が付くといわれています。株自体が育成不良で花が付かなければ、当然実はなりません。

ナスは花の数だけ実が付くといわれています。株自体が育成不良で花が付かなければ、当然実はなりません。

Q. 葉の裏に虫を発見!予防と対策は?

ナスには、生育初期にはアブラムシ、葉がたくさん展開するころにはニジュウヤホシテントウがつきます。ナスは肥料食いなので肥料をしっかり与えなければなりませんが、肥料が多過ぎると虫を呼んでしまいます。

ナスには、生育初期にはアブラムシ、葉がたくさん展開するころにはニジュウヤホシテントウがつきます。ナスは肥料食いなので肥料をしっかり与えなければなりませんが、肥料が多過ぎると虫を呼んでしまいます。

Q. 防虫ネットは必要?

虫は、弱っている株に集まります。防虫ネットをかけるほど虫が集まるのはなんらかの原因で株が弱っているから。根本の原因を考えましょう。

虫は、弱っている株に集まります。防虫ネットをかけるほど虫が集まるのはなんらかの原因で株が弱っているから。根本の原因を考えましょう。

それと同じで、日当たり・風通し・水はけの良さ&適切な水やりによって、根にたくさんの酸素が供給され元気な根で育ったナスは、虫を寄せ付けません。

Q. 葉が枯れて元気がない…原因は?

野菜専用の新しい培養土を使って、風通しが良い場所で日によく当たっていれば病気になりにくいのですが、苗の葉が枯れたり元気がなくなってしまった場合、水はけの悪い土に苗を植え付けてしまった可能性が。ナスは「苗半作」といわれるように、苗が弱ってしまったらその先、収穫まで育ちません。

ナスの病気についての関連記事はこちら

種類豊富!プランター栽培におすすめのナスの品種

さまざまな種類があるナスですが、プランター栽培で長ナスのようなあまり大きな実をつける品種は向きません。

さまざまな種類があるナスですが、プランター栽培で長ナスのようなあまり大きな実をつける品種は向きません。

千両二号

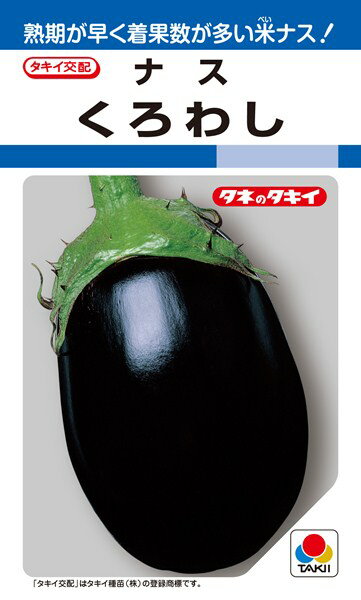

病害虫の被害も少なく丈夫で、収穫もしっかりできる育てやすい品種です。炒め物、浅漬け煮物など幅広い料理に使えます。くろわし

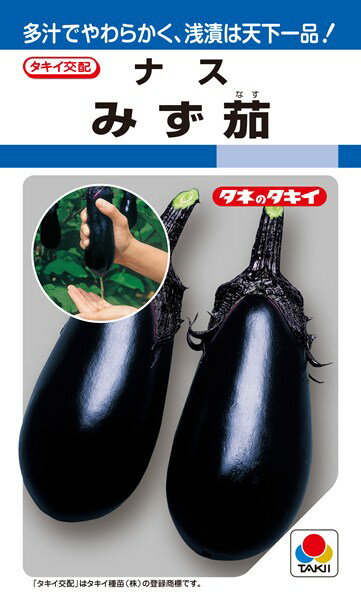

大型の米ナスで、熟期が早く収穫量も多いのが特徴。肉質がきめ細やかで、田楽や揚げ物などにおすすめです。みずナス

実を握れば水が滴るほど多汁質で、生でも食べることができます。果皮が柔らかいため、浅漬におすすめです。家庭菜園におすすめのナスはほかにも!

ナスはプランター栽培におすすめ!長期収穫を楽しもう

家庭菜園でおなじみのナスは、プランターでも育てられるので、マンション住まいの方でもベランダでチャレンジできる野菜です。収穫時期が7~10月と長いのも魅力的!育て方の手順や栽培のコツなどもチェックして、たくさん収穫してくださいね。

家庭菜園でおなじみのナスは、プランターでも育てられるので、マンション住まいの方でもベランダでチャレンジできる野菜です。収穫時期が7~10月と長いのも魅力的!育て方の手順や栽培のコツなどもチェックして、たくさん収穫してくださいね。