サステナブル先進国、オランダ

2011〜2016年まで住んでいたオランダでは、「サステナブル(持続可能な)」や「サステナビリティ(持続可能性)」という言葉をとてもよく耳にしていました。当時は生産者、農業関係の会社や団体、大学だけでなく、都市開発、商品開発、移民政策など至るところ、行く先々で「サステナブルな○○」という話を聞かされていたので、私は「サステナブルアレルギー」気味でした。その後、日本でも言葉が普及・定着したことと、私自身も慣れたことで、再びサステナブルを口にすることができるようになりました。

2011〜2016年まで住んでいたオランダでは、「サステナブル(持続可能な)」や「サステナビリティ(持続可能性)」という言葉をとてもよく耳にしていました。当時は生産者、農業関係の会社や団体、大学だけでなく、都市開発、商品開発、移民政策など至るところ、行く先々で「サステナブルな○○」という話を聞かされていたので、私は「サステナブルアレルギー」気味でした。その後、日本でも言葉が普及・定着したことと、私自身も慣れたことで、再びサステナブルを口にすることができるようになりました。そんな経緯もあって、私は、勝手にオランダは”サステナブル先進国”だと思っているので、オランダの状況を合わせ鏡にして日本のサステナブルな農業について考えます。

サステナブルは環境だけでなく経済や社会的利益も

サステナブルというと環境のイメージが強いですが、必ずしもそうとはいえません。環境と開発に関する世界委員会は、1987年に「Our Common Future(邦題:『地球の未来を守るために』」という報告書を発表し、現在の持続可能な開発の指針となる原則を提示しました。その中でサステナブル(持続可能)な開発とは、将来の世代が自分たちのニーズを損なうことなく、現在のニーズを満たす開発だと定義されています。つまり、環境だけでなく、経済的、社会的な利益との理想的なバランスを目指して、技術、経済、生態学などの叡智(えいち)を結集させるものです。

サステナブルというと環境のイメージが強いですが、必ずしもそうとはいえません。環境と開発に関する世界委員会は、1987年に「Our Common Future(邦題:『地球の未来を守るために』」という報告書を発表し、現在の持続可能な開発の指針となる原則を提示しました。その中でサステナブル(持続可能)な開発とは、将来の世代が自分たちのニーズを損なうことなく、現在のニーズを満たす開発だと定義されています。つまり、環境だけでなく、経済的、社会的な利益との理想的なバランスを目指して、技術、経済、生態学などの叡智(えいち)を結集させるものです。サステナブルの例として、環境負荷の低減、自然界における生物多様性のほかに、高度な教育を受けた健康な人たち、十分に機能している社会のネットワーク、信頼がある社会が挙げられています。そして、変容のためには長い時間を要する項目ばかりです。

参考:Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future|Brundtland Report(1987)

Wat is duurzaamheid?|CBS(オランダ中央統計局)

現在のオランダ農業はサステナブルとサーキュラー

農業をすること自体が、どんなやり方であれ環境に負荷をかけてはいるのですが、それを少しでも低減させて将来の世代のニーズを損なわないために、「サーキュラー・エコノミー」や「サステナブルな農業」が提唱されています。その意味は、ざっくりと資源を循環させて農業に取り組むようなものだと理解しています。

農業をすること自体が、どんなやり方であれ環境に負荷をかけてはいるのですが、それを少しでも低減させて将来の世代のニーズを損なわないために、「サーキュラー・エコノミー」や「サステナブルな農業」が提唱されています。その意味は、ざっくりと資源を循環させて農業に取り組むようなものだと理解しています。オランダの農業・自然・食品品質省によると、オランダ政府の目標は、2030年までに農業など一次産業が必要とする原材料と資源を国内または国際レベルでもできる限りせまい範囲で循環させて、オランダが循環型農業の世界的なリーダーになることです。そのための補助目標の要約です。

・生産者は循環型農業で十分な収入を得、イノベーションを図り、健全なビジネスを継続すること。

・個人消費、大規模ユーザや外食産業において、食べものにより感謝し、無駄な廃棄は避けること。一次産業従事者と市民の距離を縮めること。

・オランダは、国内および国際食品市場において生産方法の革新をけん引すること。オランダの知識と製品で、循環プロセスでの食品の効率的な生産に関して他国の規範となり、水、土壌、空気などの生態系への負荷低減に努めること。

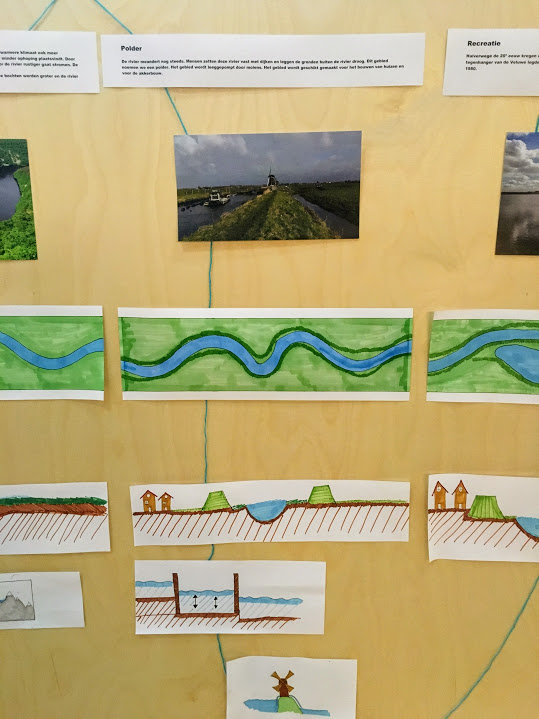

土地への依存性

可能な限り近隣の食品産業の残さを活用することで、土地への依存性(事業活動と農業用地の結びつき)が強化され、生産者は景観の文化的、歴史的価値を考えるようになります。

たしかに、オランダは国内マーケットが小さいこともあり、国外に目が向いている生産者が多い気がしていました。ただ、最近は、輸出事業とは別に地域との連携のような話も耳にします。一方、日本では、土地への依存度が高く、地域の中での自分の役割について考えている生産者が多いように思います。

地域資源の活用

相互に関連する畜産、耕作農業、園芸部門の循環原則は、多くの場合、単一の企業に限定されるのではなく、小規模または大規模の地域の複数の企業同士が、協力関係を築きます。たとえば、畜産農家は、地域の家畜用飼料の生産と高品質な有機肥料の生産について合意し、地域の耕作農家と協力できます。このようにして、農家は独自の計画を立て、より効果的に資源の循環させることができます。

オランダでは、有機物の交換ができるほど近隣に畑作生産者と畜産生産者が密集しておらず、比較的遠方から有機資材を運んでいました(とは言っても、国の面積が九州程度の大きさなので移動距離も長くはないです)。日本の場合は、地域で資源が手に入ることも多いのでラッキーですが、皆が地域の資源を活用するとなると、今後、特定の地域では有機物が手に入りにくいなども起こりそうです。十分な量があり、質が担保されているのでしょうか。

バランス感覚があり、本当の意味で多様性を認める

循環型農業は、農業ビジネスとパートナーシップにおける多様性を特徴とします。一部の生産者は、地元市場向けの食料生産に焦点を当て、そのためのパートナーを探すかもしれません。他の生産者は、世界市場に輸出する機会を見出し、これを達成するために国際的に協力関係を築くかもしれません。多くの生産者は両方のアプローチを組み合わせます。生産者の中には、ビジネスの拡大を解決策と見なす人もいれば、多機能アプローチを今後の道だと考える人もいます。循環型農業が成功するためには、可能な限り今のやり方を検討することが重要で、お互いの知識と経験を共有することが大切です。

堆肥の活用や、化学肥料や化学農薬とのバランスの取れた責任ある使用、洗練された農業計画、土壌の耕作能力に合わせた機械処理により、収量の増加だけでなく、極端な気象条件の変動の緩衝材としても機能します。

私がオランダという国を好きな理由は、このバランス感覚と、本当の意味で多様性を認めているところなんだなと改めて感じました。

循環型農業の輪の大きさについても、地域内での多機能的なアプローチを目指して小さな円を描く人も、国際市場で信頼できるパートナーを見つけ、世界市場に輸出し、戻ってくるイメージでビジネスを拡大をしながら大きな円を描く人もよしとしています。

使用する資材についても、IPM(総合的病害虫・雑草管理)などを含めたさまざまなアプローチを使って使用方法の見直しや、使用量の低減を目指すバランスの取れた考え方だと思います。

経営や知識蓄積にも考慮

生産者がサステナブルな農業に興味を持ち、環境負荷を低減するための投資を考えた場合に、回収が可能かどうかについては重要なポイントです。いくらよいと思われることをしていても、投資が回収できず、続けられなければサステナブルな農業とはいえません。

生産者がサステナブルな農業に興味を持ち、環境負荷を低減するための投資を考えた場合に、回収が可能かどうかについては重要なポイントです。いくらよいと思われることをしていても、投資が回収できず、続けられなければサステナブルな農業とはいえません。オランダ農業・自然・食品品質省のホームページには、営農状況について回答すると、答えに基づいて関連する規制、関連記事、すでに循環型農業に取り組んでいる生産者の話などのアドバイスをダウンロードでき、道のりが示されるそうです。

また、生産者向けの窒素削減コースや、窒素削減アドバイザー養成コースにも多くの補助金が投入されており、関わる人たちへの正しい知識を提供しています。ちなみに、私の出身校もトレーニングコースを開講しています。そのほかに、銀行からの資金調達についても、はじめたばかりの生産者がパートナーシップを結びやすくするための適切な契約方法などにも言及しています。

参考:Agriculture, nature and food: valuable and connected; The Netherlands as a leader in circular agriculture|Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality of the Netherlands

Duurzaam boeren |Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

サステナブルな農業とは

農業で「サステナブル」というと、環境への負荷を低減する農業と考えられがちですが、オランダの例からも、いろいろな意味が含まれていることがわかります。また、環境負荷の低減を実現するためには、経営として成立した仕組みの中で続けていくという視点も不可欠です。

農業で「サステナブル」というと、環境への負荷を低減する農業と考えられがちですが、オランダの例からも、いろいろな意味が含まれていることがわかります。また、環境負荷の低減を実現するためには、経営として成立した仕組みの中で続けていくという視点も不可欠です。さらに、サステナブルやサーキュラー・エコノミーの実現方法や、将来の世代のために今必要だと思うこと、やらなくてはいけないと考えていることもそれぞれ違うと思います。同じ大きな目標に向かって取り組んでいる場合には、認め合うという本当の意味での多様性が大切ではないでしょうか。

おつき合いいただきましてありがとうございました!

バックナンバーはこちら

おしゃれじゃないサステナブル日記紀平真理子(きひらまりこ)プロフィール

1985年生まれ。大学ではスペイン・ラテンアメリカ哲学を専攻し、卒業後はコンタクトレンズメーカーにて国内、海外営業に携わる。2011年にオランダ アムステルダムに移住したことをきっかけに、農業界に足を踏み入れる。2013年より雑誌『農業経営者』、ジャガイモ専門誌『ポテカル』にて執筆を開始。『AGRI FACT』編集。取材活動と並行してオランダの大学院にて農村開発(農村部におけるコミュニケーション・イノベーション)を専攻し、修士号取得。2016年に帰国したのち、静岡県浜松市を拠点にmaru communicateを立ち上げ、農業・食コミュニケーターとして、農業関連事業サポートなどを行う。食の6次産業化プロデュ ーサーレベル3認定。日本政策金融公庫 農業経営アドバイザー試験合格。著書『FOOD&BABY世界の赤ちゃんとたべもの』

趣味は大相撲観戦と音楽。行ってみたい国はアルゼンチン、ブータン、ルワンダ、南アフリカ。

ウェブサイト:maru communicate