目次

-

菜園家・ブルーベリー研究家

福田 俊東京農工大学農学部農学科卒。「どうすればおいしい野菜がたくさん採れるか」「いかにラクで楽しい野菜づくりができるか」を追求し、「フクダ流」自然農的有機栽培を実践。16平米という限られたスペースの市民農園で、年間50品目以上の野菜を有機・無農薬で栽培しています。監修を務めた家庭菜園誌や著書も多数。 ■関連サイト HP:http://www.fukuberry.com/ Youtube:https://www.youtube.com/user/f104ryo Instagram:https://www.instagram.com/fukuberry104/?hl=ja Twitter:https://twitter.com/29da104 facebook:https://www.facebook.com/toshi.fukuda.73 ■著書:『市民農園1区画で年間50品目の野菜を育てる本』(学研プラス)、『フクダ流家庭菜園術』(誠文堂新光社)、『福田さんのラクラク大収穫!野菜づくり』(学研パブリッシング)…続きを読む

-

- AGRI PICK 編集部

AGRI PICKの運営・編集スタッフ。農業者や家庭菜園・ガーデニングを楽しむ方に向けて、栽培のコツや便利な農作業グッズなどのお役立ち情報を配信しています。これから農業を始めたい・学びたい方に向けた、栽培の基礎知識や、農業の求人・就農に関する情報も。…続きを読む

半日陰のスペースやベランダなど、日当たりが少し悪くても育てられるエゴマ。育てやすく、芽・葉・花・種まで余すところなく食べられます!

育ててみよう!エゴマは栄養たっぷりの健康食品

エゴマはシソ科の植物で、青ジソの仲間です。白い花や、少しギザギザした葉っぱの形など、見た目も青ジソによく似た植物。韓国料理では葉の部分がよく使われ、芽・花・種も食べられます。特に、種から採取する「エゴマ油」は栄養価が高く、健康食品としても注目されています。

やや涼しい気候を好む

エゴマは涼しい気候の元で良く育ちます。福島などの東北地方や岐阜、北関東などでも栽培が盛んです。

いろいろなスペースで育てられる

エゴマは乾燥にあまり強くないものの、吸肥力が強く、土壌をあまり選びません。栄養の少ないやせた土や、日陰がちな場所の活用にもおすすめです!

花や種も!エゴマのいろいろな楽しみ方

エゴマの芽・葉

エゴマの芽や葉には、ミントのようなスーッとする後味と独特の風味があり、焼肉などの肉料理と一緒に食べられることが多いです。しょうゆ漬け、浅漬け、おひたし、和え物などもおすすめです!

エゴマの花穂

エゴマの花穂は、青ジソの花穂と同じように天ぷらにしたり、佃煮にしたりして食べられます。料理を盛りつけたお皿に添えるなど、彩りがきれいです。

エゴマの種

α-リノレン酸たっぷりのエゴマ油は、エゴマの種から作られます。自分で種から油を抽出するのは難しいですが、種をすり鉢ですりつぶして、そこに砂糖と少量のお湯を入れて練れば、トーストや和え物などに使える、エゴマペーストができます!エゴマ油とほぼ同じ栄養を摂ることができますよ。炒ったエゴマの種を、ゴマのようにパラパラと料理にかけるのもおすすめです。種の採り方は後ほど解説します!

エゴマの栽培のポイント

栽培カレンダー

※年間平均気温が12〜15℃の、温暖(中間)地基準

栽培適温

20~25℃

連作障害

ありません。

シソとは違う注意するポイントは?

シソ以上に大きく茂ります。台風などで枝の下から避けて折れることが多いので注意が必要です。

エゴマの栽培方法

エゴマは植え付けた年の冬に枯れてしまう一年草ですが、こぼれ種で翌年また生えてきます。大きく成長するので、鉢やプランターは大きめのものを使い、株間に余裕を持たせてくださいね。

種まき

種まきは4月下旬ごろから行います。セルトレーやポリポットに2~3粒ずつまくか、畑に直まきしましょう。エゴマの種は「好光性種子」といって、土を分厚くかぶせると発芽しないので、手で軽くおさえる程度にします。最後にたっぷり水やりしましょう。

間引き

エゴマの芽が出てきたら、高さ7~8cmくらいになる前に間引きを行います。生育のいい芽を残して、ほかの芽は取り除きましょう。セルトレーやポリポットの場合は各1本ずつ、畑の場合は30cmくらい間隔があくようにします。

植え付け

苗の高さが10~20cmくらいになったら、プランターや地面に定植しましょう。プランターのサイズは幅70cm、深さ20cm以上がおすすめです。数株植えるときは、苗同士が混み合って風通しが悪くならないように、30cmくらい間隔をあけてください。

交雑しないよう植える場所には注意!

エゴマやシソは交雑しやすい植物なので注意が必要。種まで採りたい場合は、シソ科やハーブなどと交雑しないよう距離をとって育てましょう。

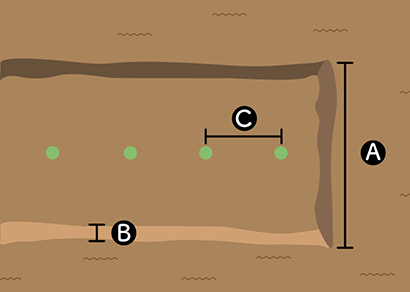

必要な栽培スペース

・A:畝の幅/70cm

・B:畝の高さ/10cm

・C:株間/30cm

日当たり・水やり

日なたか、1日の半分以上日が当たる半日陰で育てましょう。地植えであれば、水やりは基本的に必要ありません。ただし、エゴマは湿気を好む植物なので、土をカラカラの場合はあげてもOK。頻繁にあげ過ぎると病気のリスクが高まるので、水やりは土の表面が乾いたタイミングで行うのがおすすめです。

肥料

エゴマは肥料をあまり必要としない植物なので、肥料なしでも十分育ちます。

摘心

主茎の4~5段目から上は、収穫も兼ねて摘心するといいでしょう。わき芽が増え、幹が折れにくくなるだけでなく、 種の収穫量アップが期待できます。

病害虫

発生しやすいのは、ヨトウムシ、ベニフキノメイガやアブラムシなどです。主に7月ごろに、被害が見られます。また、日当たりが悪いとさび病にかかりやすくなりますが、大きな被害が出ることは少ないです。

ヨトウムシやアブラムシを効率よく撃退する方法は、こちら!

エゴマの収穫方法|花穂や芽はいつ摘み取る?

芽・葉・花穂・種の収穫のタイミングとコツを知って、エゴマのいろいろな部分を味わってみてくださいね!

芽

エゴマの主茎から出た脇芽は、双葉に成長したところで収穫できます。 芽は取り過ぎると葉や花穂の収穫量が減ってしまうので、ほどほどにしましょう。芽を使う目的がない場合は、摘芽はしなくても問題ありません。

葉

本葉が10枚くらいになったら収穫をはじめます。下葉から順に収穫するのが基本です。だんだん大きく茂ってきたら、風通しを良くするために、葉が込み合っている部分を剪定も兼ねて収穫しましょう。

花穂

花が咲くと葉の味が落ちるので、葉の収穫が目的の場合は、つぼみの段階でカットします。8~10月からは葉が小さくなり、花穂ができやすくなるので、この時期になったら花穂の収穫をするといいでしょう。花穂が10cmほど伸び、花が半分咲いたところで収穫します。

種を収穫したい場合は、ある程度の花穂は残しておいてください。

エゴマの種の採取と保存方法

エゴマは花が咲き終わると実ができます。種はその中に入っていて、そのまま来年用の種として活用したり、エゴマペーストにして楽しんだりすることができます。ここでは福田先生直伝のエゴマの種の採取方法をご紹介します!

エゴマの種の採取方法

1. 実を乾燥させる

画像のようにネットなどに実を葉ごと入れ吊るし、乾燥させます。

2. ふるいにかけて種だけ取り出す

脱粒(※)するまで乾燥させたらふるいにかけて種だけ取り出します。

この種は栽培用として次の年にも使えますが、多少葉などの風味が落ちる場合もあるので、気になる人は市販の種を新しく購入したほうがいいでしょう。ちなみに、種を取らずに放置していると、こぼれ種で翌年の春にまた生えてきます。

収穫したエゴマの種の保存方法

収穫したエゴマの種は、水分や空気が入らないファスナー付きの袋や瓶に入れておきましょう。1年程度の長期保存が可能です。冬以外は冷蔵庫に入れておくと、風味が落ちにくいですよ。

丈夫で育てやすいエゴマ!乾燥に注意して育てよう

エゴマは5千年以上前の日本、縄文時代ごろからすでに栽培されていたといわれているほど、歴史のある植物です。育てやすく栄養価が高いので、長い間親しまれてきたのかもしれません。乾燥には弱いので水分量には注意して、葉や種などの収穫まで楽しんでくださいね!