目次

-

橋本將詞社会保険労務士事務所

橋本 將詞2001年に橋本將詞社会保険労務士事務所を開業。農業労務管理、就業条件の作成、労働時間管理、事業継承など農業経営を人事面からサポート。2010年には、特定農作業従事者団体 京都農業有志の会を設立。 https://www.sr-hasimoto.com/…続きを読む

-

- AGRI PICK 編集部

AGRI PICKの運営・編集スタッフ。農業者や家庭菜園・ガーデニングを楽しむ方に向けて、栽培のコツや便利な農作業グッズなどのお役立ち情報を配信しています。これから農業を始めたい・学びたい方に向けた、栽培の基礎知識や、農業の求人・就農に関する情報も。…続きを読む

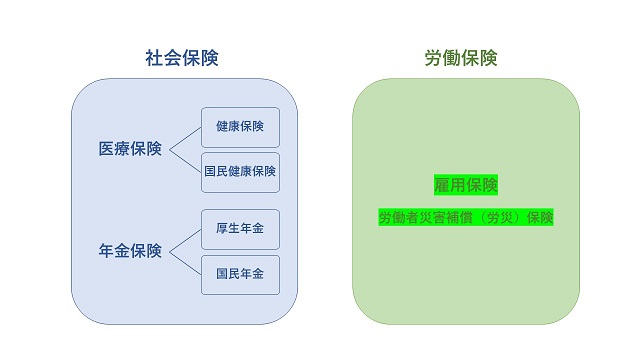

社会保険制度は大きく「社会保険」と「労働保険」に分かれている

社会保険制度は大きく「社会保険」と「労働保険」に分けられます。

社会保険制度は大きく「社会保険」と「労働保険」に分けられます。社会保険は「医療」「年金」保険

社会保険は、健康保険と年金制度などからなり、病気やけが、老齢などの際に、経済的な補償がされる制度です。社会保険についてはこちら

労働保険は経営者が加入する「雇用」「労災」保険

労働保険は、雇用保険と労働者災害補償保険(労災保険)の総称で、労働者を雇用している経営者が加入する制度です。

「雇用保険」は失業保険だけではない!社会全体を安定させる役割を担う

雇用保険は「求職」というインフラを支えている

労働保険のうち、「雇用保険」は、失業保険や職業訓練、育児休業給付、雇用安定事業、労働者の能力の開発事業などを行う雇用に関する総合的な機能を持った制度です。

雇用保険の加入は義務?

農業は労働者が常時5人未満なら「暫定任意適用」となる

雇用保険は、労働者を雇用する事業は原則として強制的に適用される保険です。農業の場合は、法人と常時5人以上を雇用する個人事業主(個人経営)は適用されますが、個人事業主で労働者が常時5人未満であれば、暫定任意適用事業になります。労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則(抜粋)

(雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置)

第二条 雇用保険法附則第二条第一項の任意適用事業(以下この条及び次条において「雇用保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき第四条に規定する雇用保険に係る保険関係が成立する。

2 前項の申請は、その事業に使用される労働者の二分の一以上の同意を得なければ行うことができない。

3 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の二分の一以上が希望するときは、第一項の申請をしなければならない。

4 雇用保険法第五条第一項の適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第一項の認可があつたものとみなす。

雇用保険の加入の条件、雇用保険料率は?

雇用保険の加入手続はハローワークの窓口で行います。加入には要件があり、雇用形態や事業主や労働者の加入希望の有無にかかわらず、該当すれば加入する必要があります。雇用保険の加入要件

1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

2. 31日以上の雇用見込みがあること

厚生労働省|「雇用保険料率について」

家族経営の場合はどうなりますか?

最も大切なのは「労災保険」その理由は?

次に「労災保険」についてです。橋本先生は、農家にとって一番大切なのは労災保険だと言います。

次に「労災保険」についてです。橋本先生は、農家にとって一番大切なのは労災保険だと言います。

※社会保険の種類によって業務上のけが・疾病の治療費の扱いが異なります。

健康保険→業務上のけが・疾病の治療費は補償対象外

国民健康保険→業務上のけが・疾病の治療費も補償対象

農作業中の事故についてはこちら

注意すべきは労働者が5人未満の個人事業主|労災保険の加入は義務?

農業の場合、労災保険は法人と常時5人以上を雇用する個人事業主(個人経営)は強制的に適用されますが、労働者が常時5人未満であれば、暫定任意適用事業になります。労働者が5人未満であれば、労災保険に加入しなくていいのですか?

事業主としての責任とはどのようなものですか?

一人でも雇用したら労災保険に加入した方がいいですね。手続きや保険料率について教えてください。

雇用するときは労務管理をしっかりと

雇用者に求められる労務管理とは

雇用したら、労務管理をしっかりと行うことが重要です。きちんとした労務管理をしていないと、労災保険を速やかに受給できないことがあります。労務管理とは具体的にどのようなことをしたらよいでしょうか?

そのほか、雇用時に注意することはありますか?

労働災害を防ぐために参考になるマニュアルなどはありますか?

社会保険の手続きや労務管理は不慣れな人も多そうです。社会保険労務士に依頼できることはどのようなことがありますか?

従業員を雇用していない農家は労災保険の特別加入を

労災保険は経営者が加入する「事業主のための保険」です。そのため、人を雇用しない場合は労災保険に加入する必要はありませんが、農作業中の災害を補償するために、労災保険は農業者のための特別加入制度を設けており、家族経営の場合でも、事業主とその家族が加入することができます。加入は、農協など地域の特別加入団体から行います。特別加入団体の一覧は厚生労働省ウェブサイトに掲載されていますので、参考にしてください。

労災保険は経営者が加入する「事業主のための保険」です。そのため、人を雇用しない場合は労災保険に加入する必要はありませんが、農作業中の災害を補償するために、労災保険は農業者のための特別加入制度を設けており、家族経営の場合でも、事業主とその家族が加入することができます。加入は、農協など地域の特別加入団体から行います。特別加入団体の一覧は厚生労働省ウェブサイトに掲載されていますので、参考にしてください。厚生労働省ウェブサイト「労災保険への特別加入」

厚生労働省ウェブサイト「農業者のための特別加入制度について」

農林水産省ウェブサイト「農業者のための労災保険の特別加入制度」

事業主と従業員がともに安心して働ける環境を整えよう

繁忙期にアルバイトを雇ったり、忙しい時間だけ知り合いにパートに来てもらうような場合は、使用者になったという意識を持ちにくいかもしれません。でも、一人でも人を雇えばその時点で使用者としての責任が生じます。橋本先生の「労災保険は事業主のための保険」という言葉にあるように、労災保険の加入としっかりした労務管理は、自分の身を守ることにつながります。

繁忙期にアルバイトを雇ったり、忙しい時間だけ知り合いにパートに来てもらうような場合は、使用者になったという意識を持ちにくいかもしれません。でも、一人でも人を雇えばその時点で使用者としての責任が生じます。橋本先生の「労災保険は事業主のための保険」という言葉にあるように、労災保険の加入としっかりした労務管理は、自分の身を守ることにつながります。社会保険、労働保険ともに、国が備える公的なセーフティネットです。必要な手続きを忘れずに行い、自分も従業員も安心して働けるような環境を整えておきましょう。