目次

-

園芸家

Shabomaniac!幼少期から40年以上、世界中のサボテンと多肉植物を栽培している園芸家。栽培が難しい種の播種や育成、新種の輸入にも早くから取り組む。実体験に基づく栽培方法や、自身が所有・栽培する植物の写真、自生地巡りの紀行をブログとInstagramで発信。長年の栽培経験に基づく豊富な知識で愛好家たちからの信頼も厚い。 Blog:http://shabomaniac.blog13.fc2.com Instagram:@shabomaniac 著書:『珍奇植物 ビザールプランツと生きる』(日本文芸社)、『多肉植物サボテン語辞典』(主婦の友社)…続きを読む

アストロフィツムの特徴

ボディーに星を散らしたような白い斑点をまとうことから、日本では「有星類」という名前で長年親しまれてきました。属名はラテン語のastoro(星)とphyton(植物)を組み合わせた造語です。園芸植物としてはサボテンの中でも顕著な特徴があり、トゲをもたない種が多く存在します。特に「兜」と「ランポー玉」は園芸植物として戦前から人気がありました。今では欧米やアジアでもジャパニーズサボテンの代表種として流通しています。愛好家の手によってアレオーレのサイズや数、配置の異なるさまざまな美しい改良種が生み出され、「兜」ひとつとっても外観的特徴は多種多様で、より白点が密な「スーパー兜」や「ミラクル兜」なども人気です。自生地にはもっと素朴な見た目の種しか生えていませんが、原種にも改良種にない魅力があります。

園芸品種

野生の個体や交配で生まれた個体の中から形態が特徴的なものを選抜して育種した品種。

原種

人為的に選抜交配・育種された園芸品種に対し、人の手が加わっていない野生の種を指す。

アレオーレ(刺座)

サボテン科植物のトゲの付け根にある綿状の部分のこと。アストロフィツムの「兜」や「ランポー玉」のようにトゲのないサボテンであってもアレオーレは必ず備わっているため、ほかの科と見分ける際の基準となっている。棘座は「しざ」もしくは「とげざ」と読む。

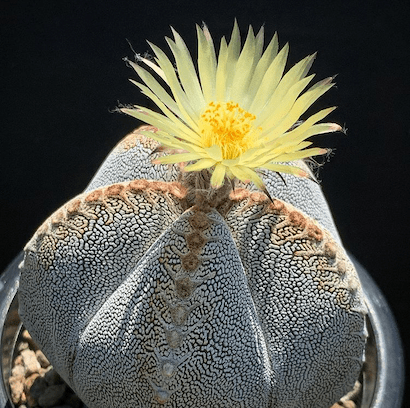

アストロフィツムの花

直径7〜8cmくらいの花を春から夏にかけて咲かせます。アストロフィツム属の花は基本的にすべて黄色です。兜など大半の種は花底部が赤く色づきます。また、園芸的には変異的に出現した赤花種が珍重されます。

直径7〜8cmくらいの花を春から夏にかけて咲かせます。アストロフィツム属の花は基本的にすべて黄色です。兜など大半の種は花底部が赤く色づきます。また、園芸的には変異的に出現した赤花種が珍重されます。アストロフィツムの入手方法・価格

日本でも多く育てられているので比較的入手しやすく、サボテン・多肉植物の専門店やネットオークションなどで購入できます。価格はものにより、1,000円程度のものもあれば、何世代にもわたって育種を重ねた中の特選個体は10〜20万円以上することも珍しくありません。マニアが追い求めるような完成度の高い姿のものほど高価になり、入手も難しくなります。アストロフィツムの基本情報

| 分類 | サボテン科アストロフィツム属 |

| 原産地 | メキシコ |

生育型

夏型栽培難易度

栽培難易度は種によって異なります。兜などは環境が合わないと腐りやすいため注意しましょう。生長速度

サボテンの中では普通。早いものは種をまいて3〜4年で開花、10年で鑑賞できるサイズになります。生長サイクルは割と早い方で、世代を重ねて育種することが可能です。アストロフィツムの種類

ここからはおすすめのアストロフィツム属の人気品種を紹介していきます。それぞれの栽培難易度は、星の数(☆~☆☆☆☆☆)で表示していますので、育てる際の参考にしてください。星の数が少ないほど育てやすい品種になります。

ここからはおすすめのアストロフィツム属の人気品種を紹介していきます。それぞれの栽培難易度は、星の数(☆~☆☆☆☆☆)で表示していますので、育てる際の参考にしてください。星の数が少ないほど育てやすい品種になります。兜・兜丸(Astrophytum asterias)

| 栽培難易度 | ☆☆ |

ユーフォルビアの「オベサ」にも似ており、収斂進化(しゅうれんしんか)の例として語られることも。稜(りょう)の数は8稜が基本ですが、中には5稜や12稜の個体もあります。野生の株は生長しても高さ3cmくらいです。植木鉢で育てる場合はもう少し大きくなりますが、それでも7〜8cm程度と小さめで、直径は20cm前後になります。

兜錦(A.asterias ‘variegata’)

この投稿をInstagramで見る

兜には黄色やオレンジの斑が入る個体があり、古くから親しまれてきました。斑入り個体の種子からは斑入りが出ることが多いですが、全稜に刷毛で掃いたような美しい斑が入る個体は、数百本に1本程度しか出現せず、大変珍重されます。白点のない瑠璃兜の斑入りもあります。

スーパー兜(Astrophytum asterias ‘Super Kabuto’)

昭和50年代にメキシコから大量に輸入された野生の兜のうち、白い斑点が極端に大きい特殊な個体がスーパー兜のオリジナルです。その個体を親としてさまざまな選抜改良種が登場し、今ではSuper Kabutoの名で世界的な人気を確立しています。花園兜(Astrophytum asterias ‘Hanazono Kabuto’)

この投稿をInstagramで見る

球体全体にアレオーレが吹き出し、そこから続々と開花するという一種の奇形ですが、面白い姿で人気があります。花も球体のあちこちで不規則に咲くことからこの名前がつきました。日本で生まれた園芸種です。

瑠璃兜(Astrophytum asterias ssp. nudum)

この投稿をInstagramで見る

斑点がついていないタイプの兜です。野生株の中から白点の少ないものを選抜し、特徴が固定されたものが園芸品種として流通しています。その他の特徴は兜と同じです。

カプトメデューサ(Astrophytum caput-medusae)

| 栽培難易度 | ☆☆ |

大鳳玉(Astrophytum capricorne ssp. niveum ‘Taiho’)

この投稿をInstagramで見る

| 栽培難易度 | ☆☆ |

ランポー玉(Astrophytum myriostigma)

| 栽培難易度 | ☆☆ |

恩塚ランポー玉(Astrophytum myriostigma cv.)

栽培下で出現した変異種。種小名は園芸家・恩塚勉氏の名にちなんでいます。白い斑点のパターンが特徴的で、ほかの種よりも大きく密になり、個体によっては真っ白に見えるものもあります。3稜、4稜のタイプも人気です。稜の厚みや刺座の大きさ、連なり具合など、さまざまな表情を見せるので、コレクターは各々好きなタイプを集めています。また、4稜の四角ランポー、3稜の三角ランポーなども幾何学的で面白い特徴があります。

栽培下で出現した変異種。種小名は園芸家・恩塚勉氏の名にちなんでいます。白い斑点のパターンが特徴的で、ほかの種よりも大きく密になり、個体によっては真っ白に見えるものもあります。3稜、4稜のタイプも人気です。稜の厚みや刺座の大きさ、連なり具合など、さまざまな表情を見せるので、コレクターは各々好きなタイプを集めています。また、4稜の四角ランポー、3稜の三角ランポーなども幾何学的で面白い特徴があります。ストロンギロゴナム(Astrophytum myriostigma var. strongylogonum)

本来は特定の産地に生えるランポーの1タイプとして輸入され、豊満な姿で人気を集めました。その後、その親をもとに育種が進み、学名とは別に、大きく丸々としたタイプが「ストロンギ」と呼ばれています。

本来は特定の産地に生えるランポーの1タイプとして輸入され、豊満な姿で人気を集めました。その後、その親をもとに育種が進み、学名とは別に、大きく丸々としたタイプが「ストロンギ」と呼ばれています。碧瑠璃ランポー玉(Astrophytum myriostigma var.nudum)

この投稿をInstagramで見る

白点がないタイプのランポー玉。4稜の四角いタイプは「碧方玉」と呼ばれます。

白ランポー玉(Astrophytum coahuilense)

「ランポー」と名がつくものの独立種で、ランポーと同じ星型の5稜のボディを持ちますが、びっしりとビロードのような白点に覆われ、真っ白に見えることからこの名がつきました。原種有星類のなかで最も美しいものですが、完璧過ぎて園芸改良の対象にはあまりなっていません。花は底まで黄色の大輪で、形が似ているランポーとの間では結実しにくく、むしろ兜との間では交配種「白ラン兜」が生まれ、普及しています。

「ランポー」と名がつくものの独立種で、ランポーと同じ星型の5稜のボディを持ちますが、びっしりとビロードのような白点に覆われ、真っ白に見えることからこの名がつきました。原種有星類のなかで最も美しいものですが、完璧過ぎて園芸改良の対象にはあまりなっていません。花は底まで黄色の大輪で、形が似ているランポーとの間では結実しにくく、むしろ兜との間では交配種「白ラン兜」が生まれ、普及しています。般若(Astrophytum ornatum)

| 栽培難易度 | ☆☆ |

アストロフィツムの育て方

地域や置き場所によって環境条件は異なるため、栽培カレンダーも全国共通ではありません。基本的に自生地の気候を調べ、それに合わせた環境を用意してあげることが大切です。

地域や置き場所によって環境条件は異なるため、栽培カレンダーも全国共通ではありません。基本的に自生地の気候を調べ、それに合わせた環境を用意してあげることが大切です。日当たり・置き場所

日本で育てる場合、基本的に自然よりも高温多湿の環境が栽培に適しています。兜は昼間30〜40℃、夜は20℃くらいの温度がないと元気に育ちません。ただ、平坦な泥地で木陰に生えている兜と、岩だらけの斜面で直射日光を浴びて育つ白ランポーや般若とでは、生育環境もかなり異なります。いずれもハウスなどで栽培する場合は30%程度遮光して管理しましょう。ハウスなどがない場合は、日陰になる軒下は向かず、木漏れ日が差し込む日向がベストです。

夏越し

高温蒸し作りは技術もいるので、40℃を超すようなら通風を図った方が無難でしょう。ハウスや温室で育てる場合、直射日光が当たると内部の気温が40℃を超えることもありますが、ある程度遮光されて空中湿度が十分であれば、兜などはかえって元気です。冬越し

昼25℃、夜15℃が理想ですが、最低温度5℃程度あれば冬越しに問題はありません。ただ、灌水は極端に減らして管理します。

水やり

4〜9月ごろの温暖な時期は用土が乾いたらたっぷりと水を与えます。10月ごろから徐々に水やりを控えめにし、11月〜3月上旬くらいまでは生長が緩慢になるので断水気味にしてください。土・肥料

水はけがよければ土・肥料はあまり選びません。赤玉土を主体にした栽培用の土がおすすめです。アストロフィツムの植え付け・植え替え

アストロフィツムの殖やし方

アストロフィツムは結実しやすく、種子も大きくてまきやすいので、実生で増やす方法が一般的です。ほかの大半のサボテン同様、自分の花粉では授粉しないので、種子を採るには2つのクローンが必要です。優れた形質の親同士から種子を採ると、その性質は受け継がれることが多いので、多くの愛好家が育種を楽しんでいます。種まきは気温が上がる4〜5月ごろが適期です。

アストロフィツムは結実しやすく、種子も大きくてまきやすいので、実生で増やす方法が一般的です。ほかの大半のサボテン同様、自分の花粉では授粉しないので、種子を採るには2つのクローンが必要です。優れた形質の親同士から種子を採ると、その性質は受け継がれることが多いので、多くの愛好家が育種を楽しんでいます。種まきは気温が上がる4〜5月ごろが適期です。アストロフィツムの病気・害虫

春先にかけてカイガラムシやアブラムシ、ワタムシがつくことがあります。数が少なければ爪楊枝やピンセットなどで除去できますが、数が多ければ専用の薬剤で駆除します。また、鉢の中で根につく害虫・ネコナカイガラムシ(ネジラミともいう)が発生することがあります。植えられた状態では見えませんが、植物が元気がなく痩せてきます。放っておくと枯れるうえ、ほかの鉢にも広がる恐ろしい害虫です。怪しいと思ったら、一度株を土から引き抜いて水洗いし、新しい土に植え替えた方がよいでしょう。用土にオルトラン粒剤などの殺虫剤を混ぜておくと予防になります。

春先にかけてカイガラムシやアブラムシ、ワタムシがつくことがあります。数が少なければ爪楊枝やピンセットなどで除去できますが、数が多ければ専用の薬剤で駆除します。また、鉢の中で根につく害虫・ネコナカイガラムシ(ネジラミともいう)が発生することがあります。植えられた状態では見えませんが、植物が元気がなく痩せてきます。放っておくと枯れるうえ、ほかの鉢にも広がる恐ろしい害虫です。怪しいと思ったら、一度株を土から引き抜いて水洗いし、新しい土に植え替えた方がよいでしょう。用土にオルトラン粒剤などの殺虫剤を混ぜておくと予防になります。上級者向けの楽しみ方

アストロフィツムを育ててみよう!

等間隔に稜線が走る球体と幹肌(みきはだ)に散りばめられた白点が美しく、独特の存在感を放つアストロフィツム。ビニールハウスや簡易温室を駆使し、植物が好む環境を整えてあげてください。栽培のコツを押さえて、美しい株姿を楽しみましょう!

等間隔に稜線が走る球体と幹肌(みきはだ)に散りばめられた白点が美しく、独特の存在感を放つアストロフィツム。ビニールハウスや簡易温室を駆使し、植物が好む環境を整えてあげてください。栽培のコツを押さえて、美しい株姿を楽しみましょう!