目次

-

農学博士

木嶋 利男■主な経歴:1987年 農学博士(東京大学)、1993~1999年 栃木県農業試験場 生物工学部長、1999~2004年 自然農法大学校 校長、2004~2010年 WSAA 日本本部 専務理事、2006~2013年(財)環境科学総合研究所 所長、2015~2019年(公財)農業・環境・健康研究所 代表理事 ■上記以外の主な役職:一般社団法人MOA自然農法文化事業団 理事、伝統農法文化研究所 代表 ■主な著書:『プロに教わる安心!はじめての野菜づくり』(学研プラス)、『「育つ土」を作る家庭菜園の科学 』(講談社)、『コンテナでつくる家庭菜園[新版]』(マイナビ出版)…続きを読む

120年の歴史をもつ伝統的な農業資材・石灰窒素とは?

石灰窒素は石灰石を原料とするカーバイド(炭化物)に、高温で窒素を吸収化合させることによって製造される農業資材です。これひとつで土壌改良、農薬、肥料という3つの効果をまかなうことができ、その機能性の高さから120年以上にわたって農業の現場で用いられてきた長い歴史があります。

石灰窒素は石灰石を原料とするカーバイド(炭化物)に、高温で窒素を吸収化合させることによって製造される農業資材です。これひとつで土壌改良、農薬、肥料という3つの効果をまかなうことができ、その機能性の高さから120年以上にわたって農業の現場で用いられてきた長い歴史があります。石灰窒素は土中に混和すると加水分解と微生物の作用によって農薬成分から肥料成分へ自然に変化するため、農薬・肥料コストの削減に効果的です。混和後は特に手を加える必要がなく、農作業の省力化にも貢献します。

また、石灰窒素は生物の体内に入ってからも同様の変化を起こすため、生物濃縮や水の汚染の危険性がないと考えられています。

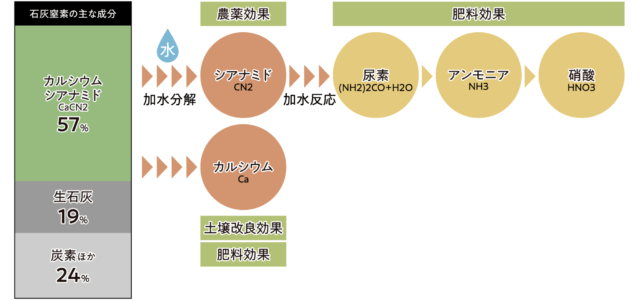

石灰窒素の主成分と分解過程

石灰窒素はカルシウムシアナミドを主成分とする資材で、土に混和すると数日から10日程度で無機態窒素(アンモニア態窒素・硝酸態窒素)という植物が吸収して利用できる形態にまで分解されます。この分解過程で生じるいくつかの物質によって、酸度調整、農薬、肥料など、さまざまな効果を得ることができるのです。

石灰窒素はカルシウムシアナミドを主成分とする資材で、土に混和すると数日から10日程度で無機態窒素(アンモニア態窒素・硝酸態窒素)という植物が吸収して利用できる形態にまで分解されます。この分解過程で生じるいくつかの物質によって、酸度調整、農薬、肥料など、さまざまな効果を得ることができるのです。▼石灰窒素の分解過程

石灰窒素の3つの効果

石灰窒素の施用によって得られる土壌改良・農薬・肥料としての効果について、それぞれ解説していきます。

石灰窒素の施用によって得られる土壌改良・農薬・肥料としての効果について、それぞれ解説していきます。石灰窒素の効果1. 土壌改良

石灰窒素には有機物の腐熟を促進して地力を高める土壌改良剤としての効果があります。稲わらや野菜の収穫残さ、青刈り作物などをすき込む際に土に混ぜて使われるほか、畜ふんの堆肥化処理、酸性土壌の改良にも用いられています。石灰窒素を作物収穫後の土に混ぜ込むと有機物の繊維をほぐして土をふかふかにしてくれるため、水はけや通気性の改善にも役立ちます。石灰窒素の効果2. 農薬

石灰窒素の分解過程で生じるシアナミドという成分には毒性があり、殺菌・殺虫・除草などに効く農薬としても機能します。散布・混和から10日程度、農薬効果の持続が期待できます。| 適用害虫 | ユリミミズ、ザリガニ、スクミリンゴガイ、センチュウ類、カイガラムシ |

| 適用雑草 | 水田に生える一年生雑草 |

| 適用病害 | ハクサイ・キャベツの根こぶ病 |

露地栽培において土壌病害虫が原因で連作障害が発生している場合も、石灰窒素は有効です。高温かつ日射量の多い夏場は、マルチをするだけでも地温がかなり高まるため、土壌消毒の効果が期待できます。

なお石灰窒素の薬効成分のシアナミドは肥料成分に分解され、それ自体は完全に消滅するため、ほかの農薬と違って毒性が残らないのもメリットです。

石灰窒素の効果3. 肥料

石灰窒素は農薬として効果を発揮した後、窒素と石灰を含む肥料成分に変化します。アンモニアから硝酸への分解がゆっくりと進み、窒素肥料としてはやや緩効性です。そのため尿素や硫安といったほかの窒素肥料と比べて肥効が長く続く利点があります。

土壌中の有機物の量と種類、水分量、温度などによっても異なりますが、有機物の分解に用いられた場合は半年ほど肥効が持続します。

石灰分としては、カルシウムの補給や、酸性土壌の改良に効果的です。

石灰窒素のメリット

優れたコストパフォーマンス

石灰窒素を施用すると土壌改良、農薬、肥料としての効果が同時に得られるため、ほかの窒素肥料を使用する場合と比べて、資材コストを半額程度に抑えることができます。また、石灰窒素はゆっくりと硝酸に分解されるため、土壌からの流亡が少なく、施肥量や施肥回数の削減にもつながります。

酸性土壌の中和に用いる場合は、石灰窒素1袋で消石灰1袋分と同等の酸度調整効果が得られるので、石灰肥料の節約にもなって便利です。

温室効果ガス(メタンガス)の発生を抑制

コンバインで収穫した後の水田では、稲わらを土壌にすき込んで処理することが一般的です。この際、有機物である稲わらをエサとして土壌中の微生物が温室効果ガスのメタンを生成するため、地球温暖化が進行する原因となることが懸念されています。そこで稲わらのすき込み時に石灰窒素を施用すると、有機物の分解が促進され、翌年のメタンガスの発生量を削減することができます。

石灰窒素の種類と使い方

石灰窒素には粒状・粉状・防散の3タイプがあります。粒状は飛散しづらく、機械での散布に適しており、土壌で速やかに分解されるのが特徴です。粉状は均一に散布しやすく、水に溶かして使用できるメリットがあります。防散は粉状を風で飛び散りにくくしたもので、畜ふんの堆肥化処理に用いられることが多いタイプです。目的に応じて使いやすいものを選びましょう。

石灰窒素には粒状・粉状・防散の3タイプがあります。粒状は飛散しづらく、機械での散布に適しており、土壌で速やかに分解されるのが特徴です。粉状は均一に散布しやすく、水に溶かして使用できるメリットがあります。防散は粉状を風で飛び散りにくくしたもので、畜ふんの堆肥化処理に用いられることが多いタイプです。目的に応じて使いやすいものを選びましょう。ペルカ 粒状石灰窒素

世界で初めて石灰窒素を開発したドイツのアルツケム社が製造している石灰窒素。日本だけでなくEU諸国でも広く使われています。

| 内容量 | 20kg |

|---|---|

| 性状 | 粒径0.3〜3mm |

| 保障成分 | 窒素全量19.5%、内硝酸性窒素1.5% |

施肥のタイミング

石灰窒素の散布後、間をおかずに種まき・植え付けを行うと薬害が発生するため、種まき・植え付けの7〜10日前に散布しましょう。高冷地や冬場の作型では、低温のために硝酸への分解がさらに遅れるため、2〜3週間前の施用が推奨されています。施肥量の目安

石灰窒素の施肥量の目安を以下の表にまとめました。なお、数値はあくまでも目安なので、作型や地域、土壌条件などに応じて調整するようにしてください。農薬として使用する場合

| 作物の種類 | 適用病害虫・雑草 | 使用量(10aあたり) |

| ハクサイ・キャベツ | 根こぶ病 | 100〜200kg |

| 野菜類・豆類・イモ類 | センチュウ類 | 50〜100kg |

| 水稲 | スクミリンゴガイ、ザリガニ | 20〜30kg |

| ー | ユリミミズ | 40〜60kg |

| ー | 水田一年生雑草 | 50〜70kg |

※石灰窒素は病害虫と接触して防除効果を発揮するため、散布後はよく土に混和させることが重要です。

肥料として使用する場合

| 作物の種類 | 使用量(10aあたり) |

| 葉菜類 | 60〜100kg |

| 根菜類 | 40〜60kg |

| 果菜類 | 60〜100kg |

| 豆類 | 10〜30kg |

| 茶・葉たばこ | 40〜80kg |

施肥の時期

土が適度に乾燥し、温度が低い時期に肥効が持続しやすいので、施用時期は春あるいは秋が最適です。土が湿っている時や高温期は分解が早いため肥料成分の流亡も早くなります。また土が極端に乾燥している真冬の時期にも分解されない場合があるので注意しましょう。石灰窒素は有機肥料との併用がおすすめ

石灰窒素の分解過程で生じるシアナミドには毒性があり、単肥として用いられることはあまりありません。おすすめなのは有機肥料との併用です。石灰窒素を有機肥料と併用すると土壌中でアンモニアとして保持される期間が長くなるほか、アンモニアから硝酸への変化が緩やかになるため、肥効が持続する傾向にあります。草木灰、魚かす、油かす、骨粉など有機質の肥料や、有機入りの化成肥料と混ぜて使用するとよいでしょう。

石灰窒素との併用に向かない肥料

石灰窒素との併用に向かない肥料もあります。石灰窒素は強いアルカリ性なので、アンモニア性の窒素を含んだ肥料と混ぜるとアンモニアの揮散が起き、窒素肥料の損失や発芽障害、生育阻害の原因となるため注意が必要です。また、水溶性のリン酸を含む肥料と混ぜると、リン酸が溶けにくくなることにも注意してください。苦土石灰などアルカリ性の成分であれば混ぜても成分が変わらないので併用して問題ありません。

参考:JAちちぶ「石灰窒素の使い方について」

石灰窒素を使用する上での注意点

石灰窒素は正しい散布方法を守れば安全に使用できる農業資材ですが、施用時にはいくつか気をつけなければならない点もあります。利用前に注意点を把握しておきましょう。

石灰窒素は正しい散布方法を守れば安全に使用できる農業資材ですが、施用時にはいくつか気をつけなければならない点もあります。利用前に注意点を把握しておきましょう。施用後2〜3週間は放置しておく

石灰窒素を散布・混和後、シアナミドが尿素、アンモニアに分解される前に播種(はしゅ)や植え付けを行うと生理障害が発生するおそれがあります。そのため、施用後は必ず2〜3週間おいてから播種・植え付けを行いましょう。施用時に吸引しない

シアナミドには毒性があるので、施用時には手袋や作業着、マスクを着用して肌への接触や経口摂取のリスクを回避しましょう。手がぬれていたり、汗をかいていると皮膚がかぶれる原因となります。また、石灰窒素を吸引するとアルコールへの耐性が弱まり、二日酔いになりやすいとされています。個人差はあるものの、施用した当日は飲酒を控えることをおすすめします。湿気を避けて保管する

石灰窒素は吸湿性が高いので、保管中に空気中の湿気や雨漏りなどで水にぬれると成分が変わってしまい、本来の効果が発揮できなくなります。開封後は密封した上で乾燥した場所に保管するようにしてください。多用・連用すると生育障害の原因に

石灰窒素を連用すると、直まきする野菜類に発芽障害が発生する場合があります。極端に多用しないよう気をつけましょう。石灰窒素の使用方法に関するQ&A

石灰窒素の使い方についてよくある疑問を農学博士の木嶋利男先生にお聞きしました。利用時の参考にしてみてください。

石灰窒素の使い方についてよくある疑問を農学博士の木嶋利男先生にお聞きしました。利用時の参考にしてみてください。Q.石灰窒素は元肥と追肥、どちらにも使用できますか?

木嶋先生

薬害発生の心配があるので追肥には向いていません。このため元肥向きです。

Q.石灰窒素はどんな作物に向いていますか?

木嶋先生

石灰窒素は尿素→アンモニア→硝酸に分解されますので、尿素やアンモニアを好む稲、麦、ネギなどの単子葉植物に向いています。反対にこれらの成分を嫌うウリ類には不向きです。

石灰窒素を賢く活用して人と環境に優しい農業を

石灰窒素は、肥料や土壌改良にかけるコストと作業の手間を削減してくれる便利な農業資材です。分解過程で生じるシアナミドには毒性がありますが、使用上の注意点を守れば、作物への薬害や人体への影響を抑えて安全に使うことができます。石灰窒素をうまく活用して、環境にも人にも優しい農業を実現しましょう。

石灰窒素は、肥料や土壌改良にかけるコストと作業の手間を削減してくれる便利な農業資材です。分解過程で生じるシアナミドには毒性がありますが、使用上の注意点を守れば、作物への薬害や人体への影響を抑えて安全に使うことができます。石灰窒素をうまく活用して、環境にも人にも優しい農業を実現しましょう。