目次

冬の観葉植物は、ほこりと乾燥で弱りやすい

冬は太陽光が弱くなるうえに、葉にほこりが積もると光をうまく受け取れず、植物が疲れやすくなります。さらに暖房で空気が乾燥すると、ハダニやカイガラムシが出やすくなり、葉のつやも落ちがち。

ほこりと乾燥が重なりやすい冬こそ、少しだけ丁寧なケアが必要になります。

観葉植物のほこり対策|冬の掃除ステップ

冬はほこりが積もりやすく、葉がくすみやすい季節。葉にほこりがたまると光を受け取りにくくなるため、こまめな掃除が元気の秘訣です。

葉の大きさや質感に合わせて、無理のない方法でお手入れしましょう。

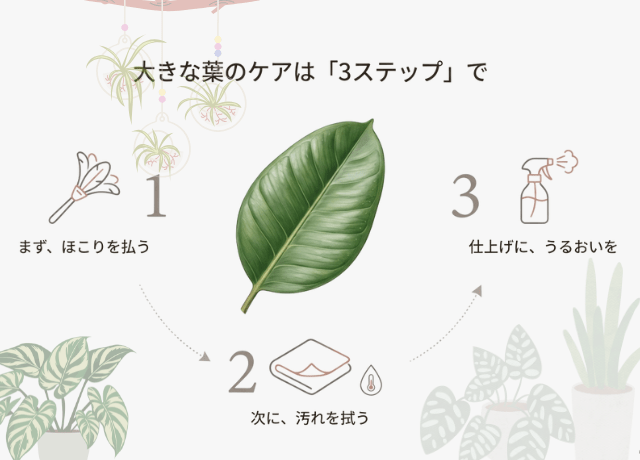

大きな葉は、乾拭き→水拭き→葉水の三段階

大きな葉の植物は、3ステップでお手入れするとつやが戻り、見た目もきれいに整います。

まず乾拭きでほこりを落とし、水拭きで表面の汚れをやさしく除去。

仕上げに細かい霧の葉水を軽くかけると、自然なつやが出て生き生きと見えます。

【ほこり対策のポイント】

- 乾拭きは力を入れず、軽くなでる程度でOK

- 水拭きはぬるま湯を使うと汚れが落ちやすい

- 葉水は細かな霧でサッと、軽めに

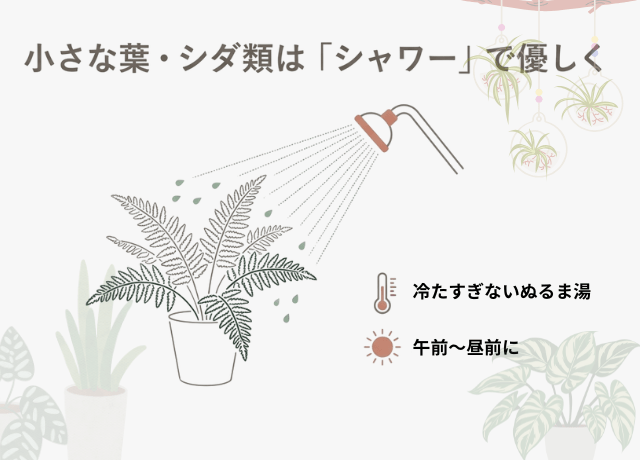

細かい葉・シダ類はシャワー洗浄で

葉が小さい植物やシダ類は折れやすいため、シャワーで軽く洗い流す方法がおすすめです。

土が流れないよう、水をやさしく当ててください。

【ポイント】

- 冷たすぎないぬるま湯を使う

- 午前〜昼前に行う

掃除がはかどる、ほこり対策グッズ

冬の観葉植物の掃除をラクにしてくれる、おすすめのほこり対策グッズをまとめました。どれも手早くきれいにできるアイテムです。

静電気が起きにくいオーストリッチはたき

柔らかいオーストリッチ羽根が、触れるだけでほこりをふわっとキャッチ。葉を傷めずに掃除できるので、観葉植物のケアにぴったり。軽く払うだけで驚くほどスッキリする、日本製の高品質はたきです。マイクロファイバークロス

葉を軽くなでるだけで細かなほこりがスッと取れ、つやが戻る優秀アイテム。指先までしっかり動かせるので、モンステラの切れ込みや葉裏もしっかり届きます。掃除がぐっとラクになります。観葉植物用の葉面洗浄スプレー

観葉植物用リーフクリアは、ほこりやくすみをサッと落として自然なつやを戻すケアスプレー。汚れの再付着も防げるので、冬の乾燥シーズンに一本あると心強い存在です。気分がふわっと和らぐゼラニウムの香り付き。葉面洗浄剤 リーフクリア

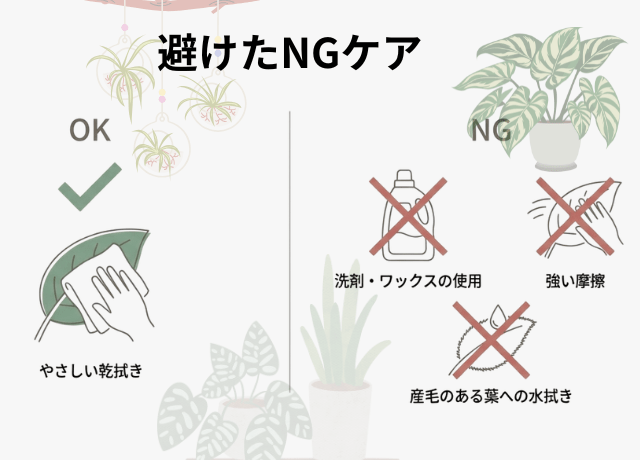

やってはいけない掃除方法

冬は植物の回復がゆっくりになる季節。

掃除のつもりが逆に葉を傷めてしまうこともあるため、やりすぎには注意が必要です。

特に、洗剤・強い摩擦・産毛のある葉の水拭きはトラブルにつながりやすく避けたい方法です。

洗剤や強い摩擦は葉を傷める原因になる

家庭用洗剤は成分が葉に残ると表面を傷め、つやが失われることがあるため避けたほうが安心です。また、強くこすると表皮が削れて傷口になり、そこから病気が出やすくなることも。

やさしく、乾拭きか、ぬるま湯での軽い拭き取りにとどめるのがおすすめです。

産毛のある葉は水拭きせず、乾拭きが基本

アロカシアやカラテアなど、産毛や繊細な表皮を持つ葉は水を含むと乾きにくく、腐れやシミの原因になります。毛が寝て変色したり、模様が消えたりすることもあるため、水拭きは避けたほうが安心です。

乾拭き、またはオーストリッチはたきなどでほこりを軽く飛ばすケアがおすすめです。

【産毛や繊細な葉の例】

- アロカシア

- カラテア

- ベゴニア類(レックスベゴニアなど)

冬の管理を始める温度と湿度の目安

冬の観葉植物は、気温と湿度が管理のカギです。

とくに「気温10度」と「湿度40%」は、ケアを切り替える目安の数字として役立ちます。

冬の管理の目安表

| 環境の目安 | 状態 | やること |

| 気温10度以下 | 吸水がゆっくりになる | 水やりを控えめにし、午前中に作業をする |

| 湿度40%以下 | 乾燥・ハダニリスク増 | 加湿して40〜60%に保つ |

気温10度が、冬の管理スタートの合図

気温が10度を下回ると、観葉植物は水を吸う速度が一気にゆっくりになります。この時期からは水やりは控えめにし、与えるときは根が冷えにくい午前中が安心です。

葉水や掃除も、濡れたまま冷えるのを防ぐため午前中に行うのがベストです。

湿度40%以下は乾燥と病気のリスクが上がる

冬の室内は、暖房で湿度が30%台まで下がることがあり、葉が乾きやすい環境になります。湿度が低いとハダニが発生しやすくなるため、40〜60%を一つの目安に加湿しておくと安心です。

加湿器がない場合は、水を張ったトレーや濡れタオルを近くに置くだけでも効果があります。

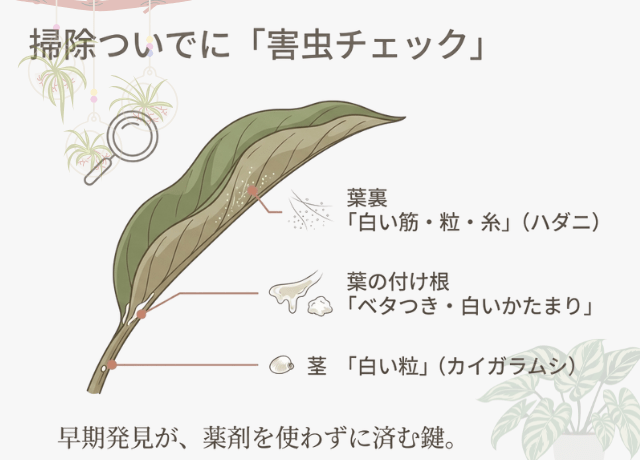

掃除ついでにできる害虫チェック

冬は乾燥しやすく、害虫が出やすい季節。

ほこりを拭きながら葉裏をそっとのぞくと、早めの発見につながります。

【チェックのポイント】

| 見る場所 | 何をチェックする? |

| 葉裏 | 白い筋・粒・くも状の糸 |

| 葉の付け根 | ベタつき・白いかたまり |

| 新芽まわり | 変色・縮れ |

| 茎 | 白い粒(カイガラムシ) |

冬はハダニとカイガラムシが発生しやすい

冬の室内は乾燥しやすく、ハダニやカイガラムシが特に増えやすい環境です。葉裏に白い筋や細かな粒、ベタつきが見えるときは、害虫が付いているサイン。

掃除のついでに葉裏もチェックしておくと、早めに気づけます。

見つけたら軽い水洗いや霧吹きで早めに落とす

害虫を見つけたら、まずは軽い水洗いや霧吹きで落とすだけでも十分対処できます。初期なら物理的に取り除くだけで収まりやすく、薬剤を使わずに済むこともあります。

放置すると数が増えて葉が弱ってしまうため、早めの対応が安心です。

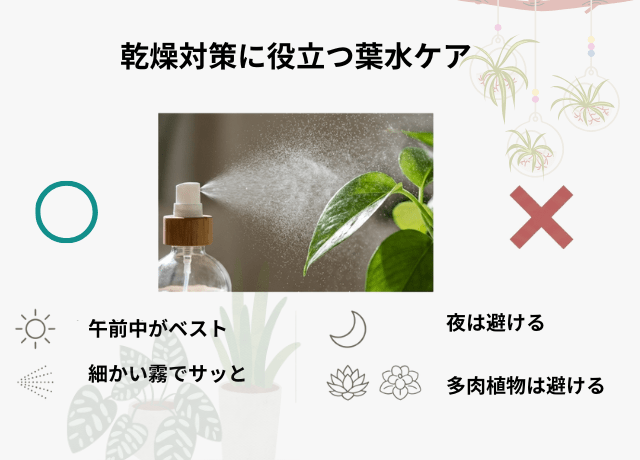

乾燥対策に役立つ葉水ケア

冬は暖房で空気が乾き、観葉植物の葉もカサつきやすくなります。

葉水は、湿度を補いながら葉をきれいに保つ手軽なケアです。

葉水は乾燥を防ぎ、葉をきれいに保つケア

葉の表面に細かな霧をかけることで、加湿と軽い汚れ落としの両方に役立ちます。つやが戻り、見た目もすっきりします。

葉水は午前中に、細かい霧を軽くかける

霧が細かいほど乾きやすく、病気のリスクも下がります。冬は夕方〜夜に濡れると乾きにくいため、午前中が安心です。

おすすめ:細かい霧が出るスプレーボトル

超微粒子のミストが出る蓄圧式スプレーボトル。ワンプッシュで数秒間連続噴霧でき、葉水がムラなくできます。冬の乾燥対策に使いやすい一本です。

夜の葉水と、多肉植物への葉水は控える

夜は気温が下がり、濡れたままだと病気が出やすくなります。また、多肉植物は葉に水分をためる性質があるため、葉水は不要です。

【葉水を控えたい植物の例】

- 多肉植物

- セントポーリア

- アロカシア

はたきで軽く払う程度のケアにしておくと安心です。

掃除がしやすい「冬に強い観葉植物」

冬は室内が乾燥しがちで、少しの環境変化でも葉が弱りやすい季節。そんな中でも比較的丈夫で、掃除や日々のケアがしやすい観葉植物を選んでおくと安心です。

ここでは、比較的冬に強く、ほこり対策もしやすいおすすめの品種を紹介します。

ストレリチア パルビフォリア

ストレリチア パルビフォリア

葉が小さく退化したストレリチア。日当たりの良い室内で育てやすく、乾燥に強いため管理も手軽です。水やりは、土がしっかり乾いてからたっぷり与えるのが基本です。

モンステラ

切れ込みのある葉が魅力のモンステラ。明るい日陰で育ちます。土が乾いたらたっぷり水を与え、冬は控えめに。時々の霧吹きで葉を整えると、つやよく育ってくれます。

フィカス・ウンベラータ

大きなハート形の葉が魅力のウンベラータ。明るい室内でよく育ち、乾燥に注意すれば一年中つややかな葉を楽しめます。

よくある質問

冬のケアでよく聞かれる疑問をまとめました。

ちょっとしたコツを知っておくと、植物との距離がぐっと近くなります。

葉水をすると、ほこりがつきやすくなりませんか?

霧が細かければ表面がベタつかないため、ほこりはつきにくいです。サッと乾く程度の軽い葉水なら安心して使えます。

掃除はどのくらいの頻度で行えばいい?

1〜2週間に一度が目安です。暖房で乾燥する季節はほこりも溜まりやすいので、少し回数を増やしても大丈夫です。

冬の水やりはどうすればいい?

気温10度を下回ると吸水がゆっくりになるため、控えめに与えます。冬は控えめな水やりが基本ですが、植物ごとに環境が違うため、鉢の大きさ・室温・土の乾き具合を必ず確認しながら調整してください。

【冬の水やりのポイント】

- 土がしっかり乾いてから与える

- 午前中の水やりが安心(根が冷えにくい)

- 頻度は1〜2週間に1回が目安

- 常温の水を使う(冷たい水は根を冷やす)

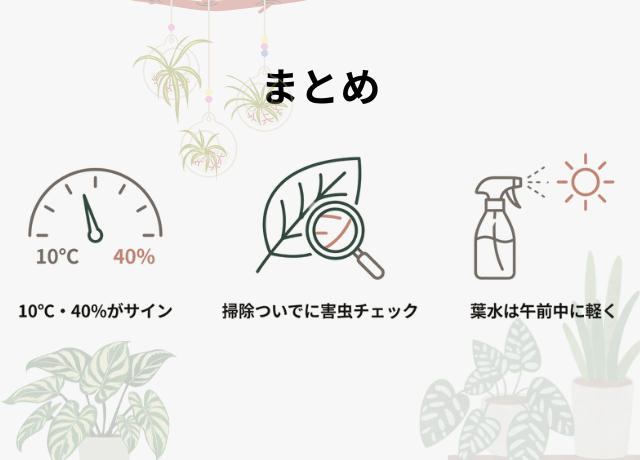

まとめ

冬の室内は、ほこりと乾燥で観葉植物が弱りやすくなる季節。

植物に合った方法で優しくケアすることで、つやと元気を保てます。

【ポイントまとめ】

- 気温10度・湿度40%が冬管理の目安

- 掃除のついでに葉裏をチェックして害虫の早期発見

- 葉水は午前中に細かな霧で軽く