目次

春の花芽を増やすには?温度と肥料バランスの整え方

えんどう豆の花芽は冬のあいだに準備が進み、春先の穏やかな気温の中で一気に咲きます。

ここで崩したくないのが、温度の流れと肥料のバランス。

どちらかが過不足すると、つるばかり伸びて花が咲かないツルボケにつながります。

花芽が作られるのはいつ?

冬を越した株が再び動き始め、日中の気温が10〜15℃前後に落ち着く時期に、花芽が形成されます。地域差はありますが、温度帯を指標に管理するとムラを抑えやすくなります。

地域別・花芽分化の時期の目安

| 地域区分 | 花芽分化の時期 | 気温の目安 |

| 寒冷地(東北・北海道など) | 3月下旬〜5月上旬 | 平均気温10〜13℃ |

| 中間地(関東・東海・九州北部など) | 2月下旬〜4月上旬 | 平均気温10〜15℃ |

| 暖地(四国南部・九州南部など) | 2月上旬〜3月中旬 | 平均気温12〜16℃ |

低温期が花芽形成のスイッチ

えんどう豆が花を増やすには、冬のあいだに「寒さをしっかり感じさせること」が大切です。花芽形成が進む環境の目安

| 条件 | 内容 |

| 気温 | 日中10〜15℃前後の冷涼な日が続く |

| 期間 | 数週間ほどの冷涼期を経て、気温がゆるやかに上昇する |

| 効果 | 花芽形成が促され、春に花が揃いやすくなる |

寒さが足りないと、つるや葉ばかり伸びて、花芽がつきにくくなります。

そのため、暖冬の年は花数が減る傾向があります。

対策のポイント

- 秋まきは少し早めに:寒さに十分当てて花芽の準備を整える

- 遅まきは苗で補う:低温不足を防ぎ、花数を安定させる

- 冬の追肥は控える:生長を止めて花芽形成を促す

窒素は控えめ、リン酸とカリで花芽を促す

春のえんどう豆管理で大切なのは、肥料のバランスです。特に意識したいのが炭素と窒素のバランスで、これが崩れると花芽がつきにくくなります。

花芽形成に関わる3要素

| 成分 | 役割 | 与えすぎ・不足時の影響 |

| 窒素(N) | 葉や茎を伸ばす | 多すぎるとツルボケし、花芽がつかない |

| リン酸(P) | 花芽形成を促す | 不足すると花が少なくなる |

| カリウム(K) | 根や茎を強くし、開花・結実を支える | 不足すると株が弱り、サヤが育ちにくい |

春の追肥では、窒素を控えめにしてリン酸とカリを多めに配合するのが基本です。

配合の目安としては、低窒素タイプ(例:N:P:K=3:10:10前後)が扱いやすいです。

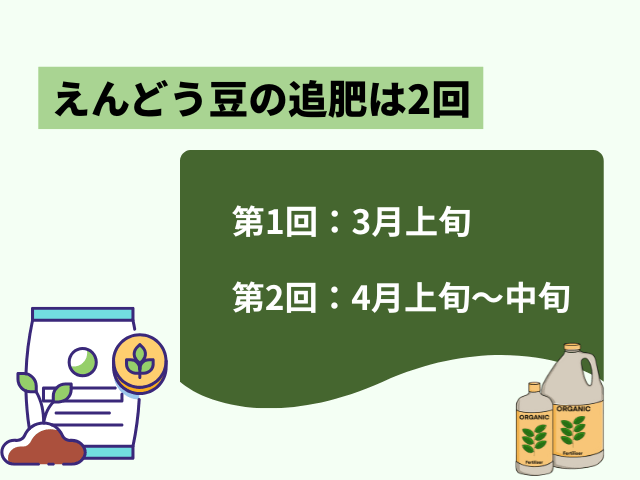

えんどう豆の追肥は2回|時期と配合のポイント

えんどう豆の追肥は、春の生育リズムに合わせて2回に分けて行うのが効果的です。

1回目は花芽をつくるための準備期、2回目は開花と結実を支える仕上げ期です。

それぞれの時期と配合のポイントを見ていきましょう。

第1回:3月上旬|花芽スイッチを入れる追肥

越冬後、株の生長が再び動き始めたころが最初の追肥のタイミングです。目的は、冬のあいだに疲れた株を回復させながら、花芽形成のスイッチを入れることです。

| 項目 | 内容 |

| 施肥のタイミング | 新芽が動き始めたころ(一般地3月上旬ごろ) |

| 肥料の目的 | 株の回復と花芽誘導 |

| 配合の目安 | 低窒素・リン酸カリ多め (例:N:P:K=3:10:10〜5:10:10) |

| 使用方法 | 表示量を守って株のまわりにまき、土に混ぜ込む |

| 管理のポイント | 窒素を控えめにして徒長を防ぐ |

第2回:4月上旬〜中旬|開花を支える軽めの追肥

1番果や2番果が咲く直前が、2回目の追肥のタイミングです。目的は、花芽を維持しながら莢(さや)の肥大させることです。

| 項目 | 内容 |

| 施肥のタイミング | 開花前後(一般地で4月上旬〜中旬) |

| 肥料の目的 | 花芽維持と莢(さや)の肥大サポート |

| 配合の目安 | 過剰にならない程度のバランス型 (例:N:P:K=8:8:8前後) |

| 使用方法 | 表示量を守って株のまわりにまき、土に混ぜ込む |

| 管理のポイント | 過剰施肥を避け、均一に行き渡るようにする |

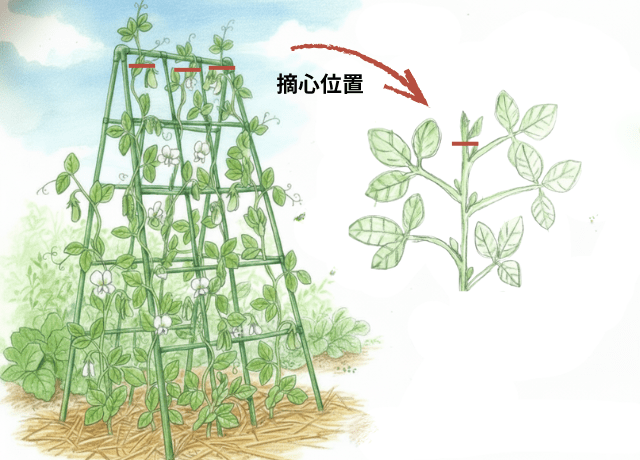

つる管理と摘心で花芽を集中させる

つるの立ち上げと摘心(てきしん)は、花芽を集中させて安定した収穫につなげる作業です。

生育の勢いを整えることで、花数や莢(さや)の付き方が変わります。

草丈20cm程度で支柱設置、風と乾燥を防ぐ

倒伏防止と花芽の安定化のためには、早めの支柱立てが効果的。支柱の高さは1.5〜2m程度を目安に、株元から10cmほど離して立てましょう。

敷きワラをしておくと、土の乾燥を防ぎ、根を冷えから守る効果があります。

つるが伸びたら摘心|花を集めて収穫を安定化

つるが支柱やネットの上端に届いたころが、摘心(てきしん)のタイミングです。先端を軽く切って生長を止めることで、上への栄養の流れを抑え、下の花芽がしっかり育ちます。

摘心の効果

- 栄養が株全体に行き渡り、花数と莢(さや)の大きさが安定する

- 光と風が通りやすくなり、病気や花落ちを防げる

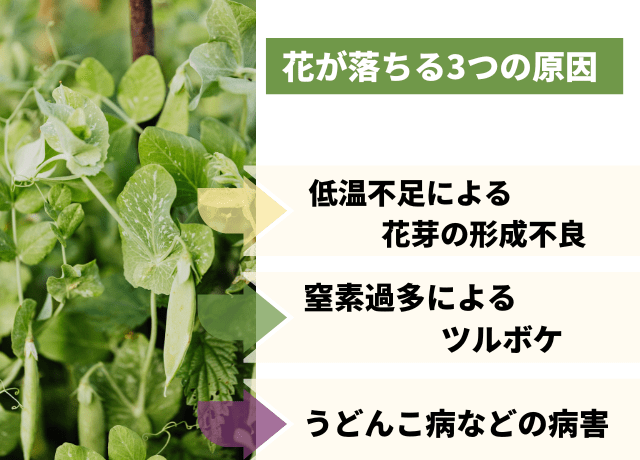

花が落ちる3つの原因と対

花が落ちてしまうときは、育つ環境や肥料の与え方に問題がある場合が多いです。

考えられる主な原因は、次の3つです。

- 低温不足による花芽形成不良

- 窒素過多によるツルボケ

- うどんこ病などの病害

低温不足による花芽形成不良

冬のあいだに十分な寒さを経験できないと、花芽がうまく作られず、春になっても花数が少なくなります。暖冬の年や秋まきが遅れた場合に起こりやすい症状です。

対策

- 秋まきの時期を少し早め、株が冷涼期をしっかり経験できるようにする

- 気温10〜15℃前後の冷涼な日が数週間続く環境を確保する

窒素過多によるツルボケ

追肥で窒素(N)が多すぎると、つるや葉ばかりが茂り、花芽形成が抑えられます。その結果、花が咲いても栄養が不足し、途中で落ちてしまうことがあります。

対策

- 春の追肥では窒素を控え、リン酸(P)とカリ(K)を多めに

- 配合の目安:低窒素タイプ(例:N:P:K=3:10:10前後)

- リン酸は花芽形成を促し、カリは根と茎を強くして花を支える

うどんこ病などの病害

湿度が高く風通しが悪い環境では、うどんこ病が発生することがあります。葉の表裏に白い粉状のカビが出ると光合成が妨げられ、株が弱って花が落ちやすくなります。

対策

- 株間を広げて風通しを確保する

- 発生初期は登録農薬やカリウム重炭酸塩製剤で抑える

- 農薬を避ける場合は重曹水を薄く散布(効果は限定的)

重曹水の作り方

- 材料:水1L+重曹(食用・医薬品グレード)小さじ1

- 作り方:重曹を水に溶かし、スプレーボトルに入れる

- 使い方:発生初期に葉の表裏へ軽く吹きかける

花を長く保つための追肥|PK液肥

花が咲いたあとのえんどう豆は、栄養の与え方次第で花の持ちや実のつき方が大きく変わります。

肥料切れや過剰施肥によるムラを防ぐには、リン酸(P)とカリ(K)中心の液肥をうまく使うのがコツです。

PK液肥の役割

| 成分 | 主な働き | 効果 |

| リン酸(P) | 花芽形成・開花促進 | 花数が安定し、花落ちを抑える効果が期待できる |

| カリウム(K) | 根と茎の強化・水分調整 | 茎が丈夫になり、花持ちがよくなる |

PK液肥の与え方のポイント

花が咲き始めたころから追肥を始めます。2〜3週間おきを目安に、株元への潅水または葉面散布で施します。

気温や株の勢いを見ながら、液がまんべんなく行き渡るよう丁寧に散布するのがコツです。

追肥の管理のヒント

- 一度に多く与えず、少量を定期的に施す

- 花期後半も株の勢いを見ながら追肥を続ける

- 窒素成分を多く含む肥料は、花落ちや莢のムラの原因になるため注意する

おすすめPK液肥

亜リン酸入りのPK液肥「ブリスクワン」は、花落ちを防ぎ、茎と根を元気に保ちます。葉面散布で手軽に使えるのも魅力です。

花の咲く時期が安定せず悩んでいる方にもおすすめです。

ブリスクワン

家庭菜園におすすめのえんどう豆3選

やわらかく育てやすい『スナックえんどう』

極早生で花つきがよく、多収のスナックえんどう。

草丈は70〜80cmほどで育てやすく、莢(さや)は濃緑で肉厚、甘みがあります。

うどんこ病に強く、全国で栽培しやすい品種です。

早生で、さやが紫『パープルスナップ 藤姫』

鮮やかな紫の莢(さや)が美しい早生スナップえんどう。

1花房に2莢つく双莢性で、草丈は約1m。

ゆでても紫がほんのり残り、料理の彩りにぴったりです。

病気に強く長く収穫できる『グルメ』

莢(さや)も実もやわらかく食べられるスナップえんどう。

莢は9〜10cmと長くツヤがあり、甘みが強いのが特徴です。

1か所から2本の莢がつく「双莢性(そうきょうせい)」なので、たくさん収穫できます。

よくあるトラブルQ&A

徒長(ツルボケ)が出たときの緊急リカバリー法

つるばかり伸びて花がつかないときは、まず窒素肥料の施用をすぐに中止します。そのうえで、リン酸とカリを中心にした液肥(PK液肥)を薄めて葉面散布します。

花芽が形成されるまでに少し時間がかかるため、窒素の追肥は控えめにして様子を見ましょう。

花芽がつかない原因と対処

花芽ができないときは、低温期が足りていないか、肥料の与えすぎが原因です。秋まきが遅くなると寒さを感じる期間が短くなり、花芽形成が遅れます。

対処法

- 種まきは中間地で11月上旬ごろまでに済ませる(寒冷地は10月中旬ごろが目安)

- 冬の間は追肥を控える

- 春にリン酸中心の液肥(PK肥料)を与える

- まきどきが遅れた場合は、秋に苗を購入して植えるのも有効

花芽分化に最適な温度と期間

花芽分化(かがぶんか)とは、茎の中で花のもとが作られ始めることをいいます。| 項目 | 目安 |

| 最適温度 | 平均気温10〜15℃前後の冷涼期 |

| 継続期間 | 数週間程度の低温が続くころ(地域・品種で前後あり) |

この期間をしっかり経過すると、春の気温上昇とともに花芽が一斉に形成されます。

暖冬の年はこの冷涼期が短くなりやすいため、秋まきをやや早めると安定した花つきにつながります。

まとめ

えんどう豆の追肥とつる管理で花芽を増やすには、次の3つを意識しましょう。

- 冬の冷涼期(10〜15℃前後)に花芽の準備を進める

- 春の追肥は窒素を控え、リン酸とカリを中心に

- つるが支柱の上まで伸びたら摘心し、花に栄養を集中させる

この3つの流れを意識すれば、花数も実つきも安定し、長く収穫を楽しめます。