目次

-

- AGRI PICK 編集部

AGRI PICKの運営・編集スタッフ。農業者や家庭菜園・ガーデニングを楽しむ方に向けて、栽培のコツや便利な農作業グッズなどのお役立ち情報を配信しています。これから農業を始めたい・学びたい方に向けた、栽培の基礎知識や、農業の求人・就農に関する情報も。…続きを読む

キュウリ栽培と肥料の基本

家庭菜園で育てるキュウリを元気に成長させ、たくさんの実をつけるためには「肥料による栄養補給」が必須です!キュウリは成長が速く、収穫期間も長いため、土壌からたくさんの栄養素を吸収します。キュウリが必要とする栄養素

キュウリの健全な成長には、主に3つの栄養素が重要です:| 栄養素 | 役割 | 不足すると… |

|---|---|---|

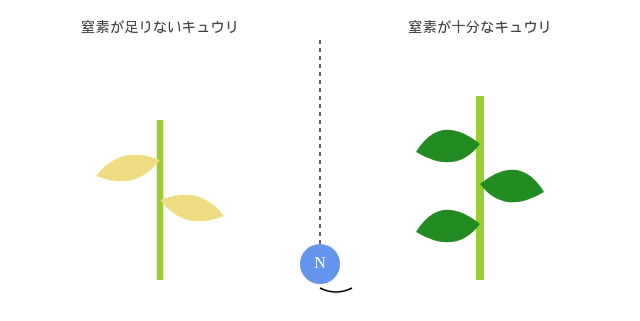

| チッ素(N) | 葉や茎の生育を促進 | 葉が黄色くなり、成長が止まる |

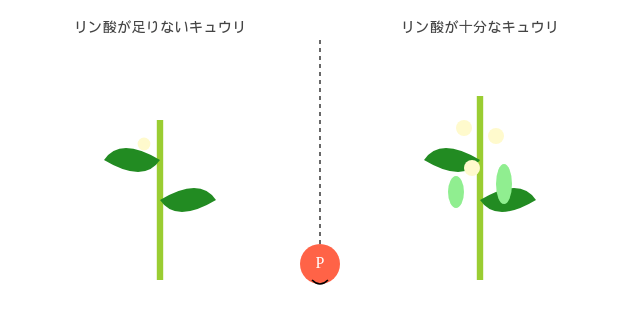

| リン酸(P) | 花や実の形成をサポート | 花が咲かない、実がつかない |

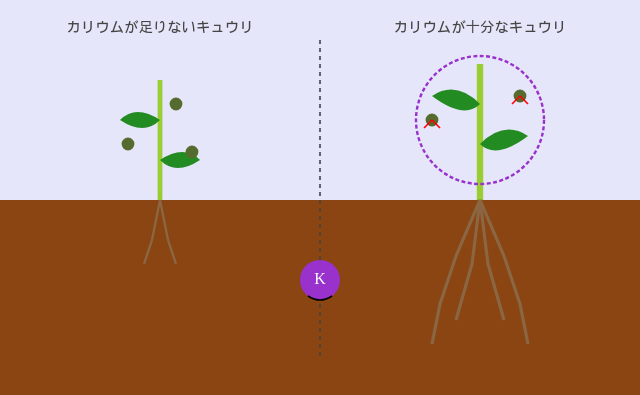

| カリウム(K) | 根の発達、病害抵抗力を高める | 実の品質が低下、病気にかかりやすくなる |

窒素が足りないと葉が黄色くなり成長が止まる

リン酸が足りないと花が咲かない、実がつかない

カリウムが足りないと根が発達しない、病気にかかりやすい

栄養バランスの重要性

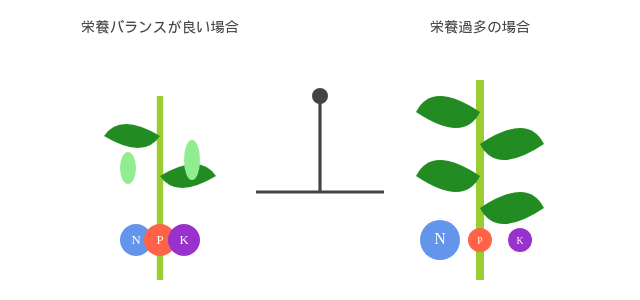

適切に肥料を与えないと、次のような問題が発生します。栄養不足

成長が遅れ、実がつかない肥料過多

葉ばかり茂って実がつかない「つるボケ」状態に栄養バランスの崩れ

病気になりやすく、奇形の実ができるキュウリ栽培の成功には、適切な量の肥料を適切なタイミングで与えることが鍵となります。

きゅうり栽培におすすめの肥料の種類

化学肥料 vs 有機肥料:どちらを使うべき?

きゅうりに与える肥料には、大きく分けて化学肥料(無機肥料)と有機肥料の2種類があります。それぞれ特徴が異なるため、目的や栽培スタイルに合わせて使い分けましょう。【化学肥料(化成肥料)のメリット・デメリット】

メリット

✅ 即効性がある(すぐに効く)✅ 成分がバランス良く配合されている

✅ 入手しやすく価格も手頃

✅ 扱いが簡単で臭いが少ない

デメリット

❌ 効き目が強く、与えすぎると根を傷める(肥料焼け)❌ 効果が持続しにくい

❌ 土壌改良効果は限定的

【有機肥料のメリット・デメリット】

メリット

✅ 緩効性で効果が持続する✅ 土壌環境を改善する

✅ 肥料焼けが起きにくい

✅ 環境に優しい

デメリット

❌ 効果が出るまで時間がかかる❌ 臭いが発生することがある

❌ コバエなどの虫が発生することも

庭やマンションのベランダなどで栽培する場合は近隣住民とのトラブルに発展する可能性があるので、無機肥料を選ぶのがベターです。

市販のおすすめ肥料5選(初心者向け・コスパ重視・有機派向け)

家庭菜園向けに市販されているきゅうり栽培におすすめの肥料を5つピックアップしました。初心者でも扱いやすいもの、コストパフォーマンスに優れたもの、有機栽培に適したものなど、それぞれ特徴があります。住友化学園芸 ベジフル液肥 800ml

メーカー:住友化学品番:DH11即効性 収穫アップ!ベジフル液肥 800ml対象

【鉢植え、プランター、コンテナ、露地植え】

●果菜類:トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、エダマメ、イチゴなど

ゴーヤ・キュウリ1株用栽培肥料セット

ゴーヤ・キュウリ1株用栽培肥料セット

【家庭菜園 ゴーヤ キュウリ 肥料】 ゴーヤ・キュウリ1株用の肥料セットです。1株用の肥料と約1坪用の有機石灰・土の再生材のセットです。

サンアンドホープ トマト・なす・きゅうりの肥料 2kg

植物に合わせて調整された専用肥料です

実物野菜に大切なりん酸成分を多めにブレンドしています。

美味しさを引き出す有機アミノ酸肥料を配合しています。

有機質肥料に含まれる成分が野菜の旨味を引き出します。

【お得】 【3kg×3袋セット】 野菜 の 肥料 3kg トマト ナス きゅうり JOYアグリスN:6 P:6 K:6

商品情報 名称 野菜の肥料内容量 3kg

これらは一例ですが、「どれか1つだけを使う」のではなく状況に応じて組み合わせるのもおすすめです。例えば、植え付け時にマグァンプKで元肥を仕込んでおき、成長に応じて油かすや鶏ふんを追肥、さらに足りないと感じたら液肥を追加するといった具合です。それぞれの肥料の強みを活かして、きゅうりの育ち具合を見ながら柔軟に使ってみましょう。

肥料の適切な施肥タイミングと方法

元肥(もとごえ)の入れ方

元肥とは、植え付け(定植)時に十分な栄養を確保するため苗を植え付ける前にあらかじめ土に施しておく肥料のことです。、キュウリの健全な育成の基盤となります。畑での元肥の入れ方

1,植え付けの1~2週間前に準備する

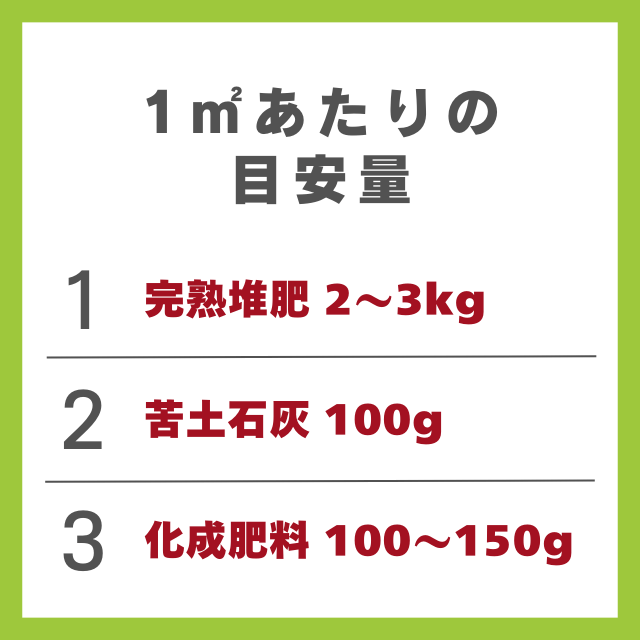

1,植え付けの1~2週間前に準備する2,1㎡あたりの目安量:完熟堆肥 2~3kg、苦土石灰 100g、化成肥料 100~150g(または有機肥料を適量)

3,肥料を土とよく混ぜ合わせる

4,1週間ほど寝かせて土に馴染ませる

プランターでの元肥の入れ方

1,市販の培養土が元肥入りか確認(入っていれば追加の元肥は不要)

1,市販の培養土が元肥入りか確認(入っていれば追加の元肥は不要)2,元肥が入っていない場合:培養土20Lあたり緩効性肥料を大さじ2~3杯混ぜる

3,肥料と土をよく混ぜる

元肥は、きゅうりの苗が根付いて生長を始めるまでの土台となる栄養です。特に有機肥料の場合は効き始めるまで時間がかかるため、早めに土に混ぜ込んでおきましょう。

追肥のタイミングと回数

追肥とは、植え付け後に定期的に追加で与える肥料のことです。キュウリは栽培期間中にどんどん実をつけ続けるため、肥料切れを起こさないよう定期的な追肥が必要です。

追肥の基本サイクル

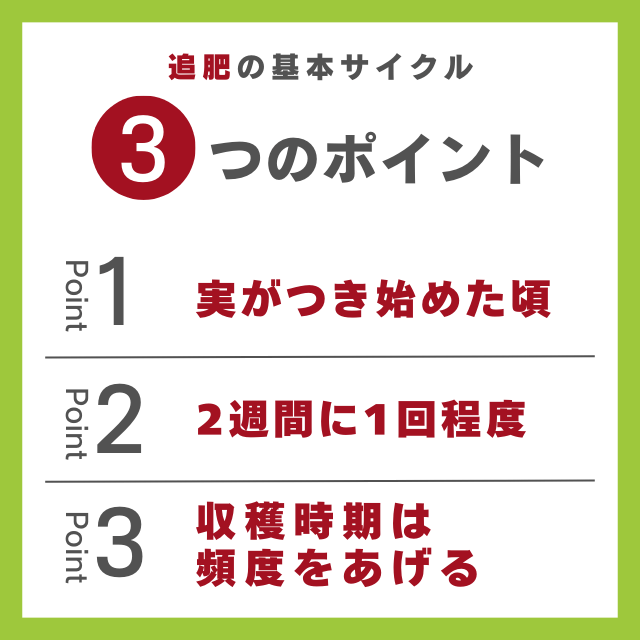

- 最初の追肥: 最初の実が付き始めた頃

- その後の頻度: 2週間に1回程度

- 収穫盛期: やや頻度を上げる(10日に1回程度)

追肥1回あたりの施肥量(目安)

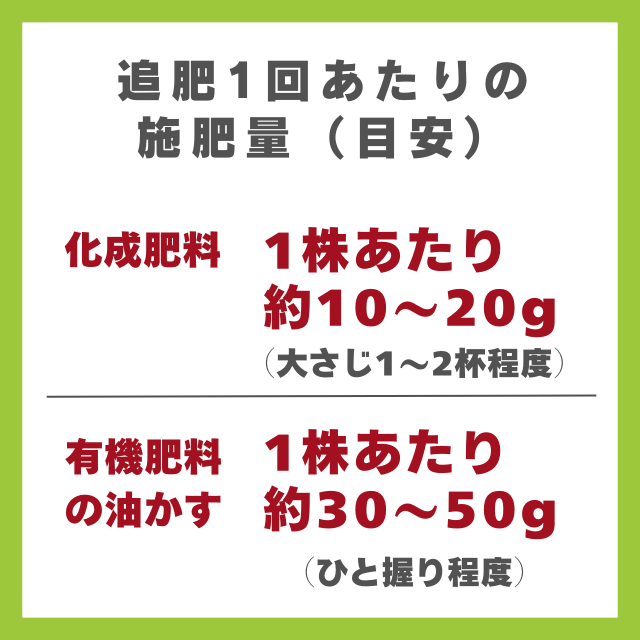

- 化成肥料: 1株あたり約10~20g(大さじ1~2杯程度)

- 有機肥料の油かす: 1株あたり約30~50g(ひと握り程度)

追肥の黄金ルール

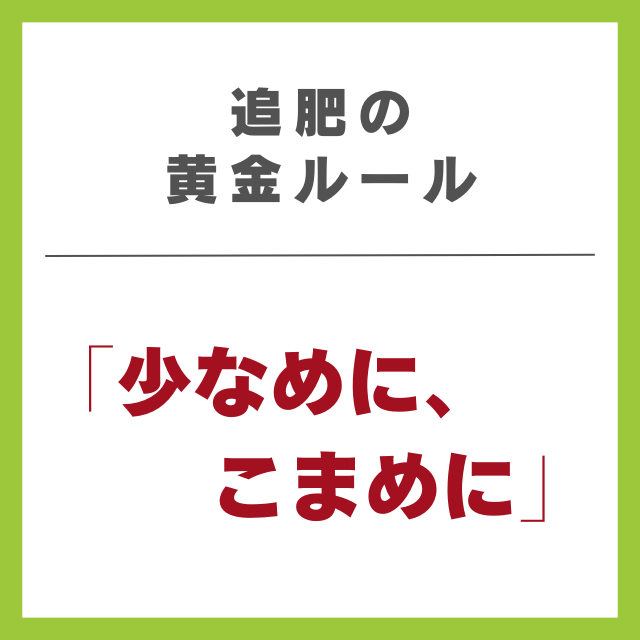

「少なめに、こまめに」が鉄則!一度にたくさん与えるより、少量をこまめに与える方が効果的です。

肥料の与えすぎより、やや控えめなくらいがきゅうり栽培では丁度良い場合が多いです。

施肥の方法(やり方)と注意点

追肥を行う際には、適切な方法で肥料を与えることが大切です。間違ったやり方をすると、肥料の効果が十分発揮されなかったり、逆に株を傷めてしまうことがあります。以下に正しい施肥方法と注意点をまとめます。固形肥料の追肥方法

肥料を株元にばら撒くだけでなく、株から少し離れた位置に施すのが基本です。茎の真横に置くと根や茎を傷める恐れがあるため、株の周囲5~10cmほど離れた場所にリング状に施すか、畝(うね)の両側に浅い溝を作ってその中に施します。

施した後は軽く土と混ぜ合わせ(上から土をかぶせるように)ておくと、肥料成分が均一に行き渡り、臭い防止にもなります。

【注意】肥料が葉や茎の上に直接乗ったままにならないようにしましょう。特に化成肥料の粒が葉に乗ると、その部分が焼けて枯れることがあります。

液体肥料の追肥方法

液肥は水で規定濃度に薄めて、潅水(かん水)と同じ要領で株元にまきます。鉢植えなら鉢底から水がしみ出すくらいたっぷりと、畑なら株の周囲の土が十分湿る程度に与えましょう。葉にかかっても大丈夫な設計の液肥も多いですが、濃度が濃すぎると葉焼けの原因になるため注意が必要です。

希釈は製品説明通りの濃度を守り、薄め液が余った場合でも濃くして全部使い切ろうとしないこと。

また、雨の直前に与えるとせっかくの液肥が流れてしまうので、天気も見計らって与えると効果的です。

栽培中は葉色や実の形を観察し、「もしかして肥料が足りないかな?」と感じたら早めに追肥してあげましょう。逆に「肥料を入れすぎたかも」と思ったら、一旦追肥を中止して数日様子を見ることも大事です。きゅうりは敏感にサインを出してくれる作物なので、日々株の様子をチェックしながら肥料の量を調整してください。

施肥のタイミング

基本的に土が乾いているときに固形肥料をまくと、急に湿気を吸って溶け出した際に濃度が高くなりすぎて根を傷めることがあります。理想的なのは雨の直前や、潅水(かん水:水やり)とセットで追肥することです。土がしっとり湿った状態で肥料を施すか、追肥後にたっぷり水をかけて肥料分を行き渡らせましょう。こうすることで肥料焼けのリスクを減らし、養分がスムーズに根まで届きます。

元肥・追肥を併用するとき

元肥を十分に入れている場合でも、きゅうりは成長が早いので追肥は必要です。ただし、植え付け後しばらく(最初の1~2週間)は元肥が効いているため追肥は不要です。逆に元肥を控えめにした場合は、植え付け1週間後くらいから少し早めに追肥を開始して補うとよいでしょう。元肥と追肥の量配分は経験によって調節できますが、「最初に与えすぎないで、後から足す」方がリスクは少ないです。施肥の際の注意点

1,肥料の袋に記載された用法・用量を守ること。特に化学肥料は濃度が高いので、倍量入れれば倍効果があるわけではなく、むしろ害になります。

2,肥料を株元に近づけすぎないこと。

追肥は株から少し離れたところに施し、根に直接触れないようにするのが基本です。

3,肥料を与えるのは朝か夕方の涼しい時間帯に

気温の高い日中より、朝夕の涼しい時間帯に施肥するほうが植物への負担が少なくなります(液肥の場合は朝の水やり代わりに与えると効果的です)。

有機肥料を入れる時の注意

有機肥料をそのまま大量に入れると発酵熱で根を傷めることがあります。必ず発酵済みの肥料を使うか、未熟な堆肥は植え付け数か月前までに漉き込んでおくようにします。なぜ株から離れた位置に施肥するの

根に直接強い肥料が触れず安全です。特に化成肥料や鶏ふんなど濃度の高い肥料は、根が張るゾーンのやや外側にまいてあげると良いでしょう。また、施肥後には忘れずに水やりを行い、肥料分を行き渡らせるとともに濃度を下げておくことも大切です。失敗しないための肥料選びのポイント

肥料には様々な種類がありますが、大事なのは単に「良い肥料」を与えるだけでなく、きゅうりの状態に合った肥料を適量与えることです。ここでは、肥料過多・肥料不足の見分け方や、肥料焼けを防ぐコツ、さらに収穫量を増やすための工夫を紹介します。

肥料過多・不足のサインと見分け方

きゅうりの生育状況を観察すると、肥料が多すぎる場合と少なすぎる場合で、それぞれ分かりやすいサイン(兆候)が現れます。肥料不足(栄養不足)のサイン

葉の色が全体的に淡く黄緑色になったり、古い葉(下の方の葉)から黄色くなって枯れていく場合はチッ素不足の可能性があります。また、実が曲がって奇形になったり、小ぶりな実しかならない場合も肥料切れを疑いましょう。株自体が貧弱で茎や葉が細いときも栄養不足のことが多いです。こうした症状が出たら、速効性の肥料で早めに追肥してあげる必要があります。肥料過多(栄養過多)のサイン

葉ばかりが茂ってやたらと濃い緑色で大きく育っているのに、肝心の雌花がつかない実がなかなかできない場合は、肥料の与えすぎによるつるボケ状態かもしれません。特にチッ素過多だと蔓や葉ばかり繁って実付きが悪くなります。また、チッ素過多の状態はうどんこ病など病気も発生しやすくなると言われています。肥料過多の兆候が見られた場合は、いったん肥料投入をストップし、水だけを与えて余分な肥料分を洗い流すようにします。しばらく様子を見て、正常な生育バランスに戻ったら改めて適量の肥料を再開しましょう。このように、肥料不足・過多は葉色や実のつき方などで判断できます。日々観察していれば「最近葉色が薄いな」「花は咲くのに実がつかないな」といった変化に気づくはずです。肥料不足かな?と思ったら早めに追肥、過多かな?と思ったら一度肥料を控えるという具合に調整してください。きゅうりは生長が早いので、対応も早め早めが肝心です。

肥料焼けを防ぐ方法

「肥料焼け」とは、肥料の濃度が高すぎたり直接根に触れたりすることで、根や葉がダメージを受けてしまう現象です。最悪の場合、株が枯れてしまうこともあるため注意が必要です。肥料焼けを防ぐためのポイントをまとめます。与えすぎない

当たり前ですが、肥料焼けの最大の原因は過剰施肥です。特にチッ素成分の濃度が高くなると根が吸収しきれず浸透圧の関係で水分不足を起こし、根が枯れてしまいます。欲張って一度に大量の肥料を与えないようにしましょう。「少し足りないかな?」くらいの控えめ施肥でも、後から追加できるので問題ありません。水とセットで施す

前述したように、追肥時には水をたっぷり与えることが大切です。固形肥料も水で溶けて初めて根が吸える状態になりますが、同時に濃度も薄まります。乾いた土に高濃度の肥料がとどまるのが一番危険なので、肥料→水の順でセット施用を習慣にしてください。また、液体肥料の場合も濃度は表示通りに薄め、「ちょっと薄いかな?」程度で与えるくらいが安全です。肥料の種類を考慮

有機肥料は化成肥料に比べて肥料焼けしにくい傾向があります。例えば油かすや発酵鶏ふんは緩やかに効くため、多少多めに入れても即座に焼けることは稀です(それでも入れすぎれば悪影響はあります)。初心者で加減が不安な方は、緩効性タイプや有機質肥料を中心に使うと安心です。逆に即効性の化成肥料や濃い液肥を使うときは、より慎重に量を守りましょう。根に直接触れない

元肥を施す際、苗の根が当たる場所に高濃度の肥料があると根焼けを起こします。植え穴に化成肥料を入れるのは厳禁で、必ず根から離した位置に入れるか土と十分混ぜて薄まった状態にします。極端な例では、苗を植えた直後にすぐ苗の周りに化成肥料の粒を置いたために、新根が伸びた先で焼けて成長が止まった、というケースもあります。施肥位置にはくれぐれも注意しましょう。もし「肥料焼けかも?」という症状(下葉が急に茶色く乾燥してきた、根元付近がしおれる等)が出た場合は、すぐに肥料分を洗い流す

対応をします。鉢植えなら大量に水を流して鉢底から出す「水洗い」を行い、畑なら株元にじょうろでゆっくり水を注ぎ込んで土中の肥料濃度を下げます。その後数日間は追肥を控え、水やりだけで回復を待ちましょう。新しい葉が展開してくれば持ち直した証拠です。同じ失敗を繰り返さないよう、次回以降の施肥量を見直してください。

収穫量を増やすための工夫

最後に、きゅうりの収穫量を最大化するために肥料面でできる工夫を紹介します。せっかく育てるからには、できるだけ多く美味しいきゅうりを取りたいですよね。肥料切れさせない

繰り返しになりますが、常に土中に適度な養分がある状態を維持することが大前提です。特に実がなり始めてからは栄養要求量が跳ね上がるので、追肥の間隔を詰めたり、一度の施肥量をやや増やすなどして対応します。「少し肥料過多かな?」くらいで育てる方が実はたくさん付きます。ただし過剰は禁物なので、植物の様子を見ながら微調整しましょう。元肥→追肥→追肥…と途切れなくリレーするように肥料を繋ぐイメージが重要です。チッ素だけでなくリンとカリも

葉ばかり茂って実が付かない場合、多くはチッ素過多かリン・カリ不足です。実を充実させるにはリン酸(P)とカリウム(K)の供給が欠かせません。リンは花芽形成と実肥大、カリは果実の品質や病害抵抗力に寄与します。化成肥料を与える際はN-P-Kバランス型か、ややP・K多めのものを使いましょう。開花が始まったらリン酸強化タイプの液肥を使うのも効果的です。草木灰(カリ分豊富)を少量追肥代わりにまく方法もあります。有機物で土壌力アップ

化成肥料だけに頼らず、堆肥や有機肥料で土壌そのものの保肥力を高めると長期的に収量が増えます。堆肥をしっかり入れた土壌は肥料もちが良く、根も健全に張るため結果的にたくさんの実を支えられます。栽培中盤で土寄せする際に追肥と一緒に少し堆肥を足したり、敷き藁やバークチップでマルチングして土の乾燥を防ぐなど、土を良い状態に保つ工夫が実の数と大きさに繋がります。大きくなる前に収穫

実は栽培テクニック寄りの話ですが、きゅうりは早め早めに収穫することで株の負担を減らし、次の実付きが良くなります。いわゆる「オバケきゅうり」(収穫遅れで巨大化したきゅうり)を作ってしまうと、それ一つに養分を大量に取られ、他の実が育たなくなってしまいます。適正サイズになった実はこまめに収穫して、株に余計なエネルギーを使わせないようにしましょう。その分、新しい実に養分を回せて結果的にトータル収穫量が増えます。追肥+葉面散布

上級者向けですが、追肥に加えて葉面散布(葉から吸収できる液体肥料を葉にスプレーする)を併用すると即効で栄養補給できます。リン酸やカリウム、微量要素を含む葉面散布用肥料を週1回ほど散布すれば、根が弱っている時期でも一時的な栄養補給ができます。ただし濃度や頻度を間違えると薬害を起こすので、慣れないうちは無理にやる必要はありません。基本は根からの施肥で十分です。これらの工夫を実践すれば、適切な肥料管理のもとで元気な株が育ち、きゅうりの豊作が期待できます。肥料はあくまで補助であり、日当たり・水やり・支柱立てや摘芯といった他の管理も収量に影響しますが、肥料管理がうまくいけば潜在能力を最大限に引き出すことができます。栄養たっぷりの土で育ったきゅうりは病気にも強く、美味しい実を次々と実らせてくれるでしょう。

自作肥料の作り方(生ゴミ堆肥・米ぬか肥料など)

市販の肥料を使うだけでなく、身近な材料で自作の肥料を作ることもできます。キッチンから出る生ゴミや米ぬかなどを活用すれば、ゴミの減量にもなり環境に優しい有機肥料が手に入ります。

原料と栄養素(NPK値)の関係を把握することが難しい点がコンポスト作りの課題です。例えば、野菜くずを入れた時の窒素(N)の増加量や、コーヒーかすを加えた際のリン(P)の増加量などが明確でないため、完成したコンポストの適正NPK値を正確に把握することが困難です。

ただし、これはコンポスト作りが「やってはいけないこと」というわけではありません。大量収穫や商品販売を目的とする方には不向きかもしれませんが、実際に家庭菜園などの小規模な栽培でチャレンジされている方もいらっしゃいます。

生ゴミ堆肥(コンポスト)

家庭から出る野菜くずや果物の皮、コーヒーカスなどを微生物の力で発酵・分解させて作る堆肥です。専用の家庭用コンポスト容器や、プランターに土と生ゴミを交互に重ねて埋める方法で手軽に作成できます。1~2か月ほど熟成させると、黒っぽい土状の堆肥が完成します。生ゴミ堆肥は窒素やカリウムなどの養分を含み、土に混ぜ込むことで緩やかに効く有機肥料になります。元肥として畑やプランターの培養土に混ぜれば、きゅうりの根張りを促し土壌改良にも役立ちます。

米ぬか肥料(ぼかし肥)

精米時に出る米ぬかは栄養豊富で、発酵させて「ぼかし肥料」にすることで植物に吸収されやすい形にできます。作り方は、米ぬかに水を加えて発酵を促し、空気を遮断しない程度にフタをして1~2週間程度発酵させます(市販の発酵促進剤やEM菌を使うと確実です)。発酵が進むと独特の香りがしてきて、カビが生えたり温度が上がったりしますが、それを乗り越えると熟成されたぼかし肥料になります。完成した米ぬか肥は窒素やリンを多く含み、さらさらして扱いやすい有機肥料です。少量を株元に施すか、植え付け前の土に混ぜて使います。即効性はありませんが土中の微生物を活性化し、きゅうりに必要な養分をじわじわ供給してくれます。

この他にも、落ち葉や雑草を積んで作る落ち葉堆肥、魚のアラを埋めて作る魚肥、バナナの皮や卵殻を乾燥粉砕して土に混ぜる方法など、さまざまな自作肥料があります。自作肥料は時間と手間はかかりますが、材料費を抑えつつ有機的に野菜を育てたい方には大変魅力的です。

よくある質問Q&A(きゅうりの肥料に関する疑問)

きゅうりの肥料、与えすぎるとどうなる?

肥料の与えすぎは「肥料過多」を招き、きゅうりの場合はいわゆるつるボケの状態になります。蔓(つる)や葉ばかりが茂って、肝心の花や実がつかなくなってしまうのです。特にチッ素分を与えすぎると雌花の着生が悪くなり、実が付きにくくなります。また、過剰な栄養状態はうどんこ病など病気の誘因にもなりやすいです。さらに深刻な場合は肥料焼けを起こして葉の縁が茶色く枯れたり、根が傷んで株全体がしおれることもあります。もし「肥料をやりすぎたかな」と思ったら、一旦追肥を止めて水やりだけにし、植物が余分な養分を消費・排出するのを待ちましょう。問題が解消したら、今度は適量を守って施肥を再開すればOKです。

おすすめの有機肥料は?

きゅうり栽培におすすめの有機肥料としては、油かすと発酵鶏ふんの組み合わせが王道です。油かすは窒素主体で緩やかに効き、発酵鶏ふんは即効性もありリン・カリも含むため、両方使うとバランスが良くなります。市販品では「骨粉入り油かす」ならリン酸も補えて一石二鳥です。また、市販の有機配合肥料(有機質主体+不足成分を化学的に補ったもの)も使いやすく効果が高いです。例えば牛ふん堆肥は土壌改良向きですが養分はそれほど高くないので、肥料というより補助的に使い、メイン肥料は油かすや鶏ふんにすると良いでしょう。液体有機肥料では、魚から作った「魚肥エキス」や植物発酵エキスなども売られています。有機肥料はいずれも化成より効き目がマイルドなので、多少多めに入れても急激な悪影響が出にくい点で初心者にも扱いやすいです。臭いや虫さえ気にならなければ、有機肥料主体で安心安全なきゅうり栽培が楽しめます。

肥料なしでもきゅうりは育つの?

極端に言えば、まったく肥料を与えなくても育つことは育ちますが、十分な収穫は望めません。 きゅうりは元々栄養分を大量に必要とする作物で、肥料切れになると実が極端に少なくなったり奇形になったりします。家庭菜園でありがちな失敗に「プランターの土に肥料を入れずに植えたら、花は咲いたが実がならなかった」というケースがあります。プランターの培養土は最初からある程度の肥料分を含みますが、それだけではきゅうりの長期間の生育には足りず、途中で必ず追肥が必要です。地植えでも、前年しっかり堆肥や肥料を施した肥沃な畑なら最初のうちは肥料なしでも育つかもしれませんが、やはり後半で実が付かなくなってしまいます。肥料なし=栄養不足の状態では、植えた株が持つ種子由来の養分だけで背丈50cm程度伸びるのがやっとで、それ以上大きくなれません。結果、花も少なく実もほとんど付かず終わってしまいます。多少なりとも収穫したいのであれば、元肥や追肥で一度は肥料を与えることを強くおすすめします。どうしても無肥料で育てたい場合は、最初から肥沃な土壌づくり(堆肥を大量に入れる等)を行い、土の力だけで育てる工夫が必要です。

まとめ:肥料上手できゅうり栽培を楽しもう!

きゅうりの栽培における肥料の重要性や選び方、施肥のタイミングと方法について解説してきました。ポイントをおさらいすると、「適切な肥料を、少しずつ切らさないように与える」ことが成功の秘訣です。化成肥料と有機肥料を上手に使い分けながら、きゅうりの成長に合わせて栄養補給していきましょう。肥料過多・不足のサインに気づけるようになると、植物の調子をコントロールできるようになり、一層ガーデニングが楽しくなります。

家庭菜園できゅうりを育てている皆さん、ぜひ今回紹介した肥料選びのポイントや施肥方法を実践してみてください。しっかり栄養を与えられたきゅうりの株は、青々と元気な葉を茂らせ、美味しい実をどんどん実らせてくれるはずです。肥料の力を借りて、夏の収穫を思いきり楽しみましょう!