目次

-

- AGRI PICK 編集部

AGRI PICKの運営・編集スタッフ。農業者や家庭菜園・ガーデニングを楽しむ方に向けて、栽培のコツや便利な農作業グッズなどのお役立ち情報を配信しています。これから農業を始めたい・学びたい方に向けた、栽培の基礎知識や、農業の求人・就農に関する情報も。…続きを読む

都会の近くで行われる農業ということは理解していても、似たような言葉があって混同したり、実際にどのようなものが栽培されているのかは知らなかったりしませんか?

この記事では、近郊農業の利点や特徴、盛んな場所や作物、園芸農業との違いなどをわかりやすくご紹介します!

近郊農業とは?特徴と役割

近郊農業(都市近郊農業)とは?

近郊農業とは簡単にいうと、都市の消費者向けに、都市から距離の近い地域で行われる農業のことです。新鮮さが求められる野菜や果物、花、鶏卵などが生産されています。

都市で生活する人たちに向け、さまざまな作物が作られており、「都市近郊農業」といわれることもあります。

近郊農業は、消費者から近いという条件を活かし、新鮮な農産物の供給に加え、災害時の避難場所などの「防災機能」、農業体験や交流活動の場としての「交流・レクリエーション」や「教育・学習・体験の場」としても注目されています。

近郊農業のメリットとデメリット

近郊農業のメリット

輸送費用が抑えられる

消費地である都市の近郊で作物を栽培しているので、都市から離れている地域に比べて輸送費用があまりかからずに、市場や顧客に届けることができます。

消費地である都市の近郊で作物を栽培しているので、都市から離れている地域に比べて輸送費用があまりかからずに、市場や顧客に届けることができます。鮮度を保てる

市場や顧客がいる都市の近郊で栽培しているので、輸送に時間がかからず、野菜や果物などを新鮮なまま届けることができます。顧客との距離が近い!

顧客との距離が近いので、レストランに卸したり、イベントに出店したりと直接的な販路を確保する機会が豊富。その場合、顧客の反応を直接得ることができるので、生産者のモチベーションにもつながります。

顧客との距離が近いので、レストランに卸したり、イベントに出店したりと直接的な販路を確保する機会が豊富。その場合、顧客の反応を直接得ることができるので、生産者のモチベーションにもつながります。また、貸農園や体験農園を営む場合も、都市から近いため、都市住民が訪れやすいです。

多様な商品を求める消費者が大勢いる

消費者が多いということは、それだけ多様な消費者がいるということにつながります。価格よりも品質や、ストーリー性のある商品を重視する消費者もいるでしょう。多様なニーズに合わせた生産ができることも近郊農業の魅力の一つです。農業を始めたい方に移住へのハードルが低い

農業を始めるにあたり、都市から遠方の地方へ移住する場合に比べて、都市から近いことから、転居に伴う引越し費用や、地域に溶け込む努力などの負担が少ないともいえます。近郊農業の成功例

千葉県のタケイフォームでは、一人で年間140種類の野菜を栽培し、レストランに販売しています。近郊農業のデメリット

農地の確保が難しい

都市部では農地が限られているため、新規就農を考える場合にはその確保が難しいです。また、農地を買う場合にも借りる場合にも、地方よりコストがかかります。農地の確保が限られると、大量生産も難しくなります。

都市部では農地が限られているため、新規就農を考える場合にはその確保が難しいです。また、農地を買う場合にも借りる場合にも、地方よりコストがかかります。農地の確保が限られると、大量生産も難しくなります。生活費、人件費が高い

都市近郊では、生活費や人件費が地方よりも割高になります。近郊農業が盛んな場所はどこ?どんな作物が作られている?

近郊農業が盛んな県|関東

都心に近い関東地方では、市場でより高く売れる作物が効率的に栽培されています。また野菜以外にも、新鮮さが求められる果物、牛乳、鶏卵、食肉なども生産されています。

都心に近い関東地方では、市場でより高く売れる作物が効率的に栽培されています。また野菜以外にも、新鮮さが求められる果物、牛乳、鶏卵、食肉なども生産されています。関東地方で農業が盛んな理由

関東地方一都六県にまたがる関東平野は、日本で一番広い平野です。関東平野では野菜が多く生産されており、関東平野の野菜畑の面積は、全国の野菜畑の約4分の1を占めるほどです。特に茨城県、千葉県は野菜の農業産出額が全国2位、3位と、関東でも農業が盛んな県といえます。

また、大消費地が近いことも関東地方で農業が盛んな理由です。

関東では野菜の収穫量全国1位の県が多い!

関東地方では、収穫量(2021年調査)が全国1位になっている野菜が多くあります。いずれの野菜も全国的に流通し、消費量が多いものばかりです。下記の野菜のほかにも、キュウリは2位が群馬県で3位が埼玉県。ナスの収穫量も群馬県が3位です。また、栃木県のいちごの収穫量は全国1位で「とちおとめ」などのブランド品種が作られています。

関東地方では、収穫量(2021年調査)が全国1位になっている野菜が多くあります。いずれの野菜も全国的に流通し、消費量が多いものばかりです。下記の野菜のほかにも、キュウリは2位が群馬県で3位が埼玉県。ナスの収穫量も群馬県が3位です。また、栃木県のいちごの収穫量は全国1位で「とちおとめ」などのブランド品種が作られています。<関東地方の県が収穫量全国1位の野菜>

| 野菜の種類 | 1位 | 2位 | 3位 |

| ネギ | 埼玉県 | 千葉県 | 茨城県 |

| ほうれん草 | 埼玉県 | 群馬県 | 千葉県 |

| さといも | 埼玉県 | 千葉県 | 宮崎県 |

| ピーマン | 茨城県 | 宮崎県 | 鹿児島県 |

| キャベツ | 群馬県 | 愛知県 | 千葉県 |

| だいこん | 千葉県 | 北海道 | 青森県 |

近郊農業が盛んな県|関西

近畿地方では、各府県ごとに特色ある農業を行っていますが、近郊農業が特に盛んといえるのは、大阪府、京都府、兵庫県でしょう。大阪府では春菊の出荷が全国1位。京都府では小松菜とほうれん草、兵庫県ではレタスやキャベツの出荷が、関西で一番多いです。

近畿地方では、各府県ごとに特色ある農業を行っていますが、近郊農業が特に盛んといえるのは、大阪府、京都府、兵庫県でしょう。大阪府では春菊の出荷が全国1位。京都府では小松菜とほうれん草、兵庫県ではレタスやキャベツの出荷が、関西で一番多いです。大阪府では、府内でまとまった生産量があり、独自の栽培技術で生産されている農産物のことを「なにわ特産品」、基準を満たす伝統野菜を「なにわの伝統野菜」としてブランド化を進めています。兵庫県では肉用牛など畜産も有名です。奈良県でも現在は京阪神地域へ出荷を行う都市近郊農業が盛んです。

近郊農業と園芸農業の違いは?

近郊農業と園芸農業の違い

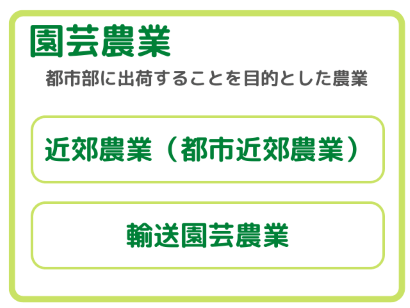

「園芸農業」とは、都市部へ出荷することを目的として野菜や花などを栽培する農業を意味します。

「園芸農業」とは、都市部へ出荷することを目的として野菜や花などを栽培する農業を意味します。そして園芸農業の中で、都市の近くで行われているものを「近郊農業」といいます。

また園芸農業には、都市の近郊で行われていないものもあります。

都市から離れたところで行われ、輸送されて都市に出荷される園芸農業を「輸送園芸農業」といいます。

園芸農業は、かつては都市近郊で行われることが多かったのですが、輸送方法の発達により、都市部から遠く離れた場所でも行われるようになりました。

「園芸農業」「近郊農業」「輸送園芸農業」の特徴

| 種類 | 場所 | 主な作物 | |

| 園芸農業 | 近郊農業 | 都市の近郊 | 鮮度が求められる生鮮野菜、花、果物、鶏卵など |

| 輸送園芸農業 | 都市から離れた場所 | 生活に必要な野菜や果物、観賞用の花など |

施設園芸農業とは

園芸農業の中でも、ガラス室やビニールハウスなどを利用して、野菜などの園芸作物(野菜類・花・果樹)を栽培する農業を「施設園芸農業」といいます。温度や湿度等、作物に適した栽培環境を整えることができ、天候や外気温に左右されず安定した環境での栽培が可能です。

園芸農業の中でも、ガラス室やビニールハウスなどを利用して、野菜などの園芸作物(野菜類・花・果樹)を栽培する農業を「施設園芸農業」といいます。温度や湿度等、作物に適した栽培環境を整えることができ、天候や外気温に左右されず安定した環境での栽培が可能です。促成栽培と抑制栽培ってなに?

市場のニーズに合わせた出荷をするために、「促成栽培」や「抑制栽培」を行っているケースもあります。通常の栽培方法とは収穫・出荷時期をずらして栽培する「促成栽培」と「抑制栽培」。それぞれの特徴と違いについてご紹介します。

市場のニーズに合わせた出荷をするために、「促成栽培」や「抑制栽培」を行っているケースもあります。通常の栽培方法とは収穫・出荷時期をずらして栽培する「促成栽培」と「抑制栽培」。それぞれの特徴と違いについてご紹介します。「促成栽培」は生産と出荷の時期を早める!

供給が少なく市場価格が高い時期に出荷するために、ビニールハウスや温室で野菜などを作り、成長を早めて生産します。このように、生産と出荷時期を早める工夫をした栽培方法を「促成栽培」といいます。「促成栽培」のメリット・適しているのは夏野菜!

「促成栽培」は、野菜や花をビニールハウスや温室などの施設で栽培することで、収穫時期を早める栽培方法をいいます。結果、出荷時期を早めることができ、高い価格で売ることができます。

「促成栽培」は、野菜や花をビニールハウスや温室などの施設で栽培することで、収穫時期を早める栽培方法をいいます。結果、出荷時期を早めることができ、高い価格で売ることができます。代表的な例に、高知平野や宮崎平野が挙げられます。夏が旬のキュウリやナスを促成栽培で出荷しており、令和3年のキュウリの全国収穫量1位は宮崎県です。

「抑制栽培」は生産と出荷の時期を遅らせる!

促成栽培と逆に、生産と出荷時期を遅らせる工夫をした栽培方法を「抑制栽培」といいます。供給が少なく市場価格が高い時期に出荷するために、涼しい気候の高冷地などで野菜を作り、成長を遅らせて生産するものです。「抑制栽培」のメリット・ 適しているのは冬や春の野菜

通常の時期よりも遅くに種を蒔いたり、夏が涼しい気候や立地条件の高冷地などを利用して出荷時期を遅らせる「抑制栽培」。促成栽培と同様、出荷時期をずらすことで、高い価格で販売できるのがメリットです。

通常の時期よりも遅くに種を蒔いたり、夏が涼しい気候や立地条件の高冷地などを利用して出荷時期を遅らせる「抑制栽培」。促成栽培と同様、出荷時期をずらすことで、高い価格で販売できるのがメリットです。代表的な例は、通常、冬や春が旬のレタス・キャベツ・白菜などの葉物野菜です。抑制栽培することで、初夏~晩夏にかけて、集中的に出荷することができます。

また愛知県で有名な「電照菊」の栽培も抑制栽培の一種です。菊に夜間一定時間、電灯を当てることで、開花時期を遅らせて出荷しています。

促成栽培・抑制栽培の特徴

| 種類 | 特徴 |

| 促成栽培 | ビニールハウスや温室などを利用して、生産と出荷時期を早める工夫をした栽培方法 |

| 抑制栽培 | 夏が涼しい気候や立地条件の高冷地などを利用して、生産と出荷時期を遅らせる工夫をした栽培方法 |

近郊農業は都市住民の食卓を支える!

大きな人口を抱える都市を相手に、物流コストをかけずに出荷ができる近郊農業は、都市住民の食卓の支えとなっています。新鮮な野菜や果物、牛乳、花、鶏卵、食肉が手に入るのは、都市住民にとってとても嬉しいことです。

大きな人口を抱える都市を相手に、物流コストをかけずに出荷ができる近郊農業は、都市住民の食卓の支えとなっています。新鮮な野菜や果物、牛乳、花、鶏卵、食肉が手に入るのは、都市住民にとってとても嬉しいことです。また、都市部や都市周辺の農地は、緑地空間として私達にやすらぎと癒しももたらしてくれています。

災害の多い日本では、都市の近くに食料の生産拠点があることが備えの一つにもなっているといえるでしょう。